Antoine D’Agata

Odysseia

2011-2013

Voir le projet

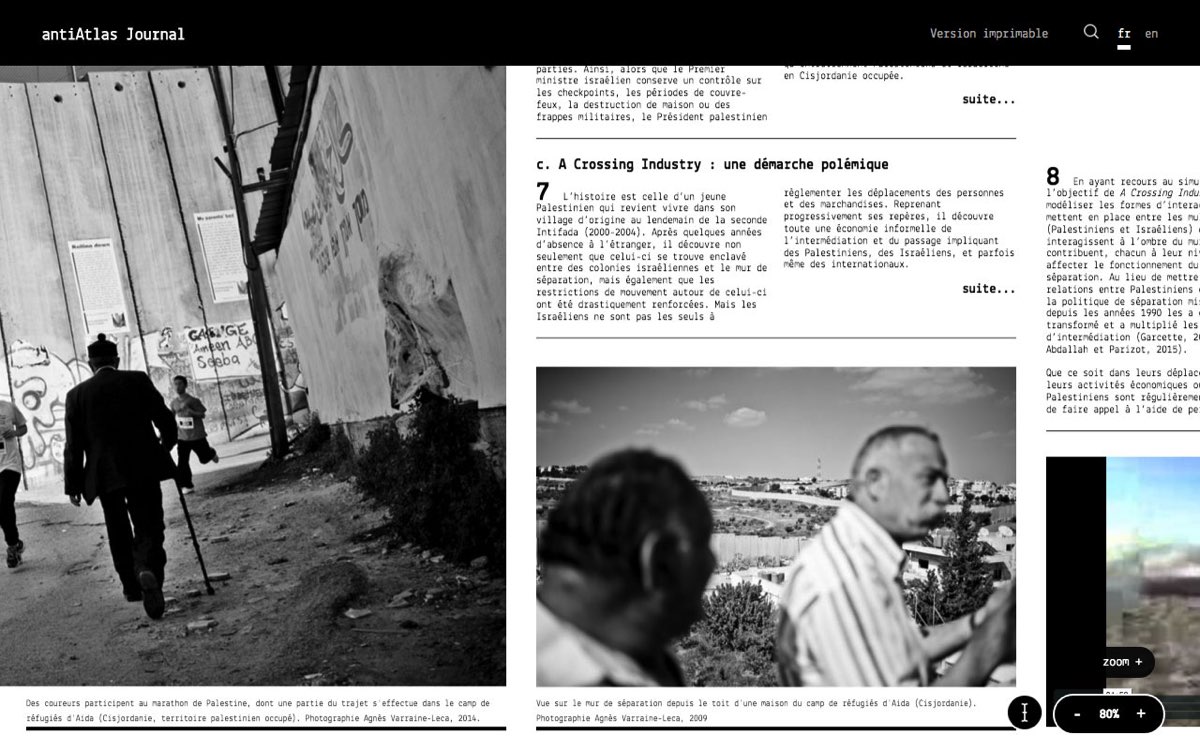

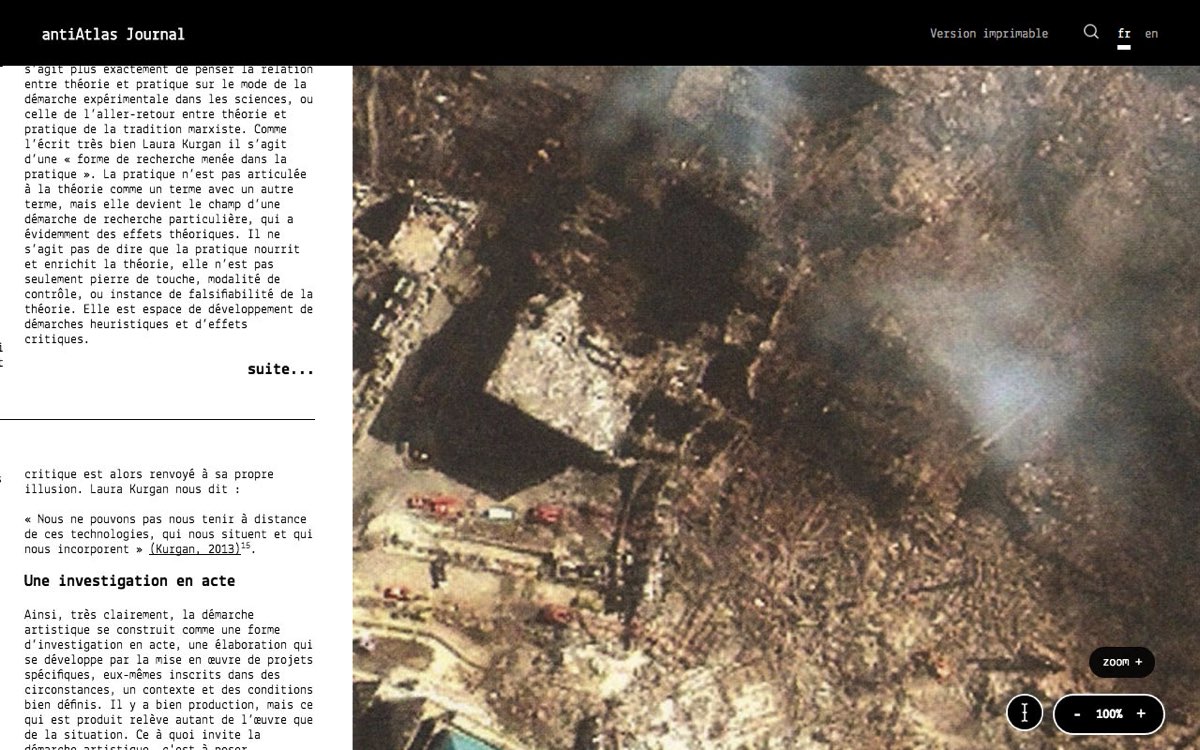

« Migrant », un nom générique pour des vies pourtant distinctes. Ils sont là accroupis devant le feu, à proximité d’un abri précaire, attendant un hypothétique passage. Rejetés au plus loin du regard de Dieu, ils retournent à une vie archaïque, subie. « Ils se contentent de tuer le temps en attendant que le temps les tue. » (Simone de Beauvoir). Le temps de l’attente, qui voit toute chose, n’est pas un moment photographiable. Saisir le vide, courir après des fantômes, chercher l’homme dans l’absence. Nul œil humain n’arrivera jamais à découvrir la vérité, la tourmente, de chaque individu. Antoine d’Agata ne cesse de nous prévenir. Il ne se passe rien de spectaculaire dans ces films dépourvus de toute agitation. Les scènes s’accommodent de paysages dénués d’intérêt. Le sublime et le sordide se retirent au profit d’une attente interminable sans à-coups. Ce qui devrait être l’enjeu des images est la connaissance de ce qui manque, de ce que nous ne pourrons jamais savoir.

Les images de ces films ressemblent à leur auteur. Elles sont envahies par les mots, par des phrases hachées et syncopées. On ne devrait jamais succomber à la beauté d’une image. L’objet, qu’on ne peut appeler œuvre, refuse l’esthétique au profit du doute et de la fragilité. On aurait tort de supposer que cette posture est opportuniste. La croyance dans le pouvoir des mots éclaire l’activité du photographe. L’écriture ne recouvre pas, elle irrigue les images. Elle les éclaire. Le verbe est une assurance contre la tromperie. Elle régénère le bloc inerte de l’image et contrecarre les effets pernicieux de cette dernière.

Les voix omniprésentes, dans une sorte de déclamation ni chantée, ni parlée, ne sont pas sans rappeler le dispositif scénique de la tragédie grecque. La parole, le chant, les sons amplifient le caractère primitif des scènes. Chœur antique dont on ne perçoit pas l’ensemble du discours, il participe à l’action. Il imprime le rythme des séquences par la forme spécifique de la langue et du dialecte. Des liens subtils se tissent ainsi entre l’ordre visuel, le récitatif et les « bruits ». Le récitant, personnage anonyme dans ce drame, est, de tous les protagonistes des films, celui dont l’oraison est la plus belle, la plus remarquable par ses intonations et ses vibrations.

Le photographe amasse et consigne des remarques et des notes sur ce qu’il voit et sur ce qu’il pense. La frontière est étroite entre exhiber des images et afficher un égotisme d’auteur. Ces films étranges n’en sont pas pour autant complaisants. Comment les caractériser ? Exigeants sûrement, envahis par le doute, conscients de leur insuffisance, ils sont lucides et obstinés.

Les détails ennuient Antoine d’Agata. Le réel, c’est les hommes et leurs épreuves. On ne trouve pas ici d’obsédant souci documentaire, ni de construction complexe. Il s’agit de rendre compte simplement d’activités comme marcher, se nourrir, se chauffer et dormir. Le quotidien d’un monde entre-deux, entre le nomadisme et l’inertie. Saisis par la fatigue et le découragement, rigides, les hommes forment de rudimentaires groupes sculptés. Seul, recroquevillé, à la recherche d’une hypothétique protection, d’une dernière consolation, le fugitif est un gisant, un presque mort.

(Texte de François Cheval)

Antoine d’Agata est né à Marseille en 1961 et quitte la France en 1983 pour une dizaine d’années. Alors qu’il séjourne à New York en 1990, il s’inscrit à l’International Centre of Photography où il suit notamment les cours de Larry Clark et de Nan Goldin. En 1993, il revient en France et interrompt son travail de photographe durant quatre ans. En 1998 paraissent ses premiers ouvrages, De Mala Muerte et De Mala Noche. L’année suivante, il rejoint la galerie Vu à peine créée par Christian Caujolle. En 2001, il reçoit le prix Niépce. En septembre 2003 est inaugurée à Paris l’exposition 1001 Nuits, qu’accompagne la sortie de deux ouvrages, Vortex et Insomnia. En 2004, il intègre l’agence Magnum, publie son cinquième livre, Stigma, et tourne son premier court-métrage, El Cielo del muerto. L’année suivante paraît Manifeste. En 2006, le photographe tourne son deuxième film, Aka Ana, à Tokyo. Depuis 2005, sans port d’attaches, Antoine D’Agata photographie à travers le monde. Le BAL lui a consacré une exposition de janvier à avril 2013, il vient de finir son premier long-métrage, Atlas et son livre Anticorps, édité chez Xavier Barral a reçu le prix du Livre d’Auteur aux Rencontres d’Arles 2013.