Jean Cristofol

L’art aux frontières

Ce texte est celui d’une conférence prononcée en novembre 2012 dans le cadre du BRIT (Borders Régions In Transition) à Fukuoka, Japon.

Le point de vue que je voudrais présenter ici tient à la place que j’occupe dans le groupe de recherche de l’antiAtlas des frontières. J’enseigne la philosophie et l’épistémologie dans une école d’art. Je ne suis donc pas un spécialiste des frontières, mais de la théorie de l’art et je m’intéresse plus particulièrement aux relations entre arts, sciences et technologies.

1 – Pour simplifier les choses, on peut considérer qu’il y a deux façons d’aborder la question des relations entre l’art et les technologies. La première consiste à penser que les technologies sont simplement de nouveaux moyens dont l’art peut se saisir. Selon ce point de vue, elles ne changent rien d’essentiel à l’art et à la façon dont on peut comprendre sa place dans la société. Elles s’ajoutent comme une couche supplémentaire, ou elles déplacent l’art vers les médias de masse.

La seconde consiste à penser que les technologies ne sont pas seulement une question de moyens. Elles supposent des transformations profondes des relations de l’art à la connaissance. Elle contribuent à modifier la place et le rôle de l’art dans la société. Ce faisant, elles transforment la notion même de l’art.

Dans la relation entre l’art et les sciences, l’art est souvent considéré comme l’illustration d’une réalité, ou comme son symptôme, ou bien comme le moyen de transmettre ou de vulgariser une connaissance. Ce n’est pas le cas ici. Nous considérons l’art comme une pratique à part entière qui, à la fois, interroge une réalité, l’explore, en dévoile des aspects, la propose à une expérience sensible et mentale.

En tant que pratique, l’art implique des connaissances, des savoir-faire, des formes de confrontation critique à la réalité, une façon de questionner la place du sujet de la pratique, c’est-à dire celle de l’artiste, dans son rapport au réel, et de proposer une relation construite et réfléchie à autrui dans une expérience partageable. La pratique artistique n’est donc pas une pratique scientifique. Par contre elle est une pratique constituée et productrice de formes, bien sûr sensibles mais aussi signifiantes, et une façon d’interroger la réalité, de la questionner, de la confronter à ses possibles.

L’un des effets fondamentaux des technologies est la façon dont elles modifient notre relation à l’espace et au temps. Or l’espace et le temps, la façon dont ils sont perçus et vécu, dont ils donnent un cadre à notre expérience sensible, sont au coeur des pratiques artistiques. C’est la première chose qui m’intéresse ici.

La seconde est le fait que les technologies, quand elles sont des technologies de l’information, modifient profondément les formes des relations des individus entre eux et à la collectivité, et en particulier les modalités de leur inscription dans l’espace.

Mais une autre conséquence des technologies est importante. C’est qu’elles transforment profondément le statut de ce qu’on appelle une représentation et d’abord le statut des images.

D’une certaine façon, on peut considérer que les relations de l’art avec une réalité sociale comme les frontières est significative de ces transformations, parce qu’elles en font jouer tous les éléments. Et depuis une trentaine d’années, la question de la frontière s’est placée au coeur des travaux de nombreux artistes. Ce n’est pas pour rien. Quelque chose s’est passé qui fait que la frontière est devenue un « objet » des pratiques artistiques ou un « champ » d’intervention artistique, et pas seulement un aspect du paysage, par exemple, ou un élément de décor pour une fiction. C’est directement à la frontière dans sa réalité que les artistes se sont confrontés.

2 – Les frontières viennent interroger des aspects en quelque sorte structurels de notre relation à l’espace et au temps. Elles témoignent de nos façons d’organiser l’espace, de circuler, de communiquer. Elles constituent des éléments majeurs de notre façon de nous représenter le monde dans lequel nous vivons et de nous représenter notre place et notre position dans ce monde.

L’espace concret et le temps vécu ne sont pas seulement des réalités objectives extérieures, ou des impressions subjectives et personnelles, ce sont d’abord des productions collectives. Et cette production engage à la fois des processus matériels et des processus mentaux ou culturels. Elle est à la fois technique et imaginaire. Autant dire qu’elle touche directement aux éléments mêmes que viennent travailler les artistes : l’espace et le temps, la perception, l’émotion et l’imaginaire.

Nous connaissons la figure classique de la frontière, telle qu’elle apparaît essentiellement sur les cartes géographiques : une ligne qui sépare des territoires par le dessin de leur périphérie. Bien sûr, cette représentation est réductrice et contestable, mais elle structure l’imaginaire collectif et elle garde une efficacité. En Europe, il a fallu parfois plusieurs siècles pour que la répartition des espaces passe de la désignation des villes et des villages, avec les terres qui leurs sont attachées, à l’inscription précise et continue d’une ligne abstraite qui vient redéfinir la réalité concrète des lieux et des paysages. Cette inscription suppose le développement des techniques de la représentation cartographique. C’est elle qui permet l’intervention des géomètres, des militaires, des représentants de l’autorité politiques et de tous ceux qui vont contribuer à rapporter au territoire ces tracés et à préciser en retour le dessin de la carte.

C’est là un premier élément essentiel quand on s’intéresse à la représentation de la frontière : la figure « moderne » de la frontière, considérée comme une ligne qui dessine un territoire en le séparant d’un autre territoire, implique déjà la projection active d’une représentation dans la réalité physique. Si la frontière produit du territoire et de la représentation du territoire, la représentation cartographique contribue à produire de la frontière. La frontière linéaire est déjà une représentation projetée sur l’espace concret que nous habitons et que nous transformons. D’une façon générale, nos représentations ne sont pas seulement des reflets du monde qui nous entoure, elles contribuent à l’organiser, à le structurer, à le constituer en objet d’expérience et de connaissance. Elles contribuent à le produire réellement.

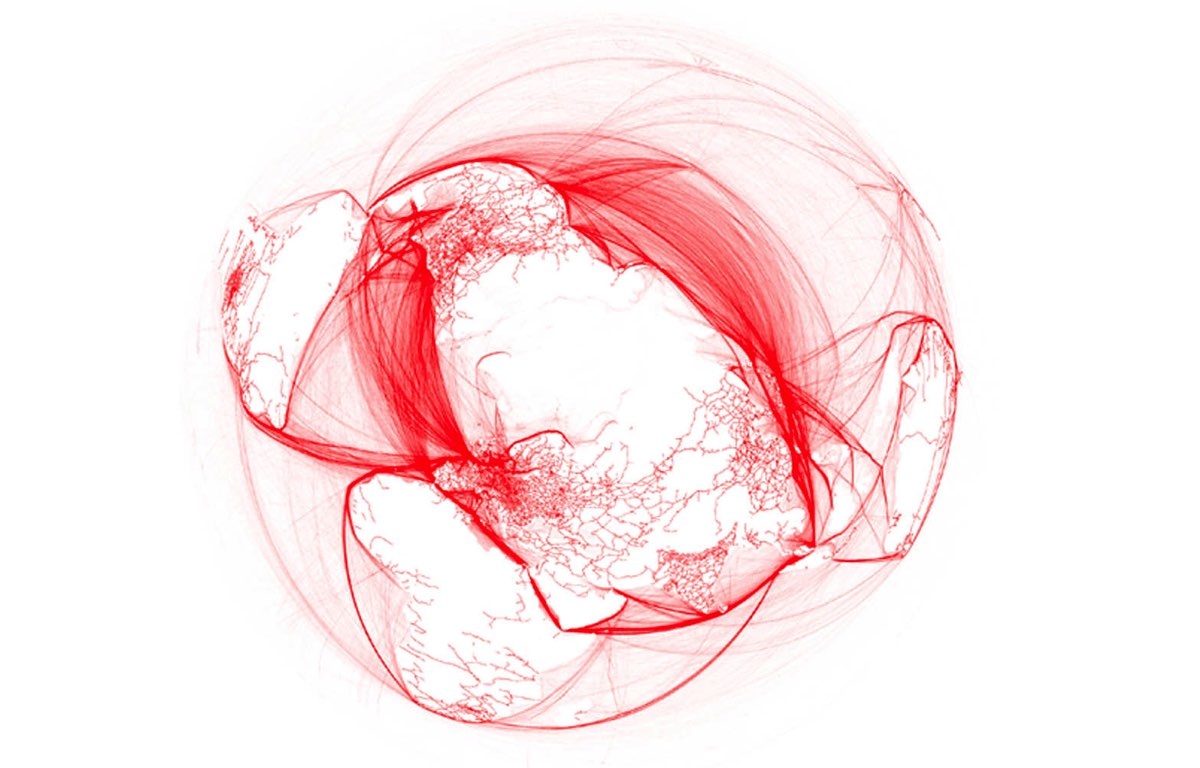

L’espace mondialisé dans lequel nous vivons n’est plus un espace homogène et continu comme celui que la frontière linéaire partageait. C’est un espace multidimensionnel dans lequel les flux de transport, d’échange et de communication génèrent des « sphères » spatio-temporelles profondément différentes. Ces « sphères » répondent à des organisations de l’espace et à des rythmes qui vont du plus large au plus étroit, du plus rapide et changeant au plus lent. Elles sont essentiellement constituées de réseaux.

Il ne s’agit donc pas seulement de penser à la fois le local et le global, comme s’il n’y avait fondamentalement que deux ordres et deux niveaux de réalité, mais toute une série de plans, largement entrecroisés, entre lesquels se distribuent nos activités, à l’échelle sociale comme à l’échelle individuelle. Nous sommes passés d’un espace homogène et continu à un espace informationnel, discontinu et constitué de plans à la fois spécifiques et interdépendants, dans et entre lesquels nos actions et nos stratégies dessinent des configurations complexes. Quand on oppose le local et le global on continue de jouer sur une logique de l’inclusion, du tout et de la partie, de l’élément et de l’ensemble. Ce n’est plus le cas d’un espace multidimensionnel, dont les plans ne sont plus homogènes et résistent à la mise en ordre d’un jeu d’emboitement.

La frontalière linéaire impliquait un effet de superposition des différentes dimensions, politique, économique, culturelle. Dans la complexité des flux, sa structure linéaire n’est plus qu’un élément stratégique dans un ensemble de sphères de circulations entre lesquelles ses fonctions se distribuent. Les échanges économiques, la circulation des capitaux, la circulation des informations et des biens culturels, les usages linguistiques, les différents niveaux d’intégration juridique, la circulation des personnes, tout cela se joue maintenant à des échelles relativement distinctes et engage des modalités de gestion et de contrôle différentes. Dans cet ensemble mouvant, la frontière est devenue un dispositif de contrôle des flux, et plus particulièrement des flux humains, un opérateur de filtrage, bien plus qu’une limite définissant des espaces homogènes ou proposés à une homogénéisation.

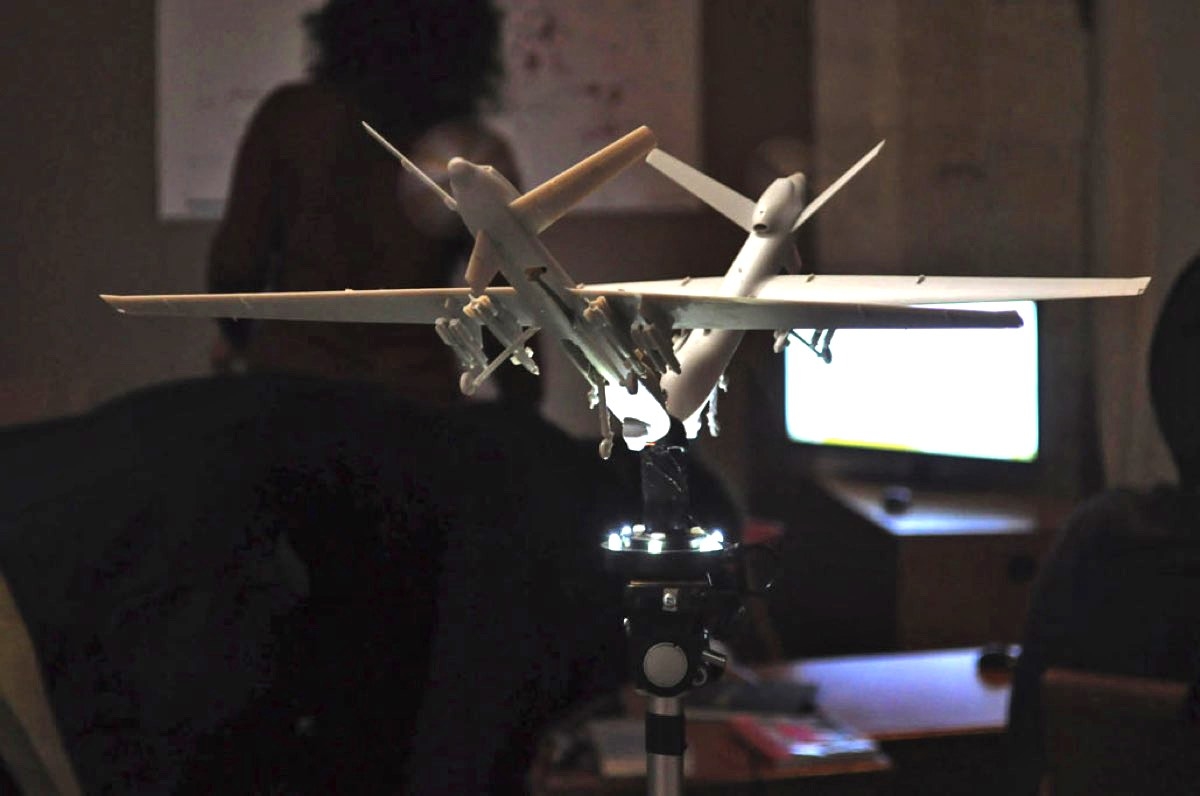

3 – C’est en partie parce que les marchandises et les capitaux transitent largement ailleurs et autrement, que les frontières linéaires physiques peuvent devenir des dispositifs complexes et hyper spécialisés de contrôle des populations. C’est ce qui permet qu’elles se soient souvent durcies dans des architectures militarisées, jalonnées de checkpoints. Ce sont des outils au service de stratégies politiques dans lesquelles les enjeux d’image et de communication sont déterminants. L’une de leurs caractéristiques est bien d’être visibles et tangibles, de pouvoir être photographiées et filmées, de produire et de théâtraliser la fixation des opérations de contrôle et des populations qui en font l’objet. L’une de leurs fonctions est de se prêter à la représentation et d’en jouer.

Inversement, les frontières ne sont pas que des murs aveugles, elles sont d’abord des dispositifs de détection, de captation, de repérage, de suivi, de saisie et d’analyse. Caméra de surveillance, camera infra rouge, capteurs de mouvement et de chaleur, rayons X, etc., les systèmes de contrôle sont largement des systèmes de vision et de captation des signaux. La frontière ne fait pas que se montrer, elle regarde, enregistre, elle produit de l’image et du signe, elle envoie et reçoit de l’information. Elle n’est pas seulement un objet de représentation mais aussi un élément structurant d’un système complexe de production des représentations. La question est alors de ce qui est, mais aussi de ce qu’on voit et de ce qu’on ne voit pas, de ce qui apparaît et de ce qui n’apparaît pas.

Du point de vue de la motivation des artistes, les raisons qui expliquent la présence du thème des frontières sont évidemment d’abord d’ordre moral et social, elles touchent à des valeurs et à des choix fondamentaux de vie et de société, des valeurs politiques au sens fort du terme. Mais il ne s’agit pas seulement d’engagement sur des valeurs humanistes générales.

Le cadre dans lequel s’est construit la citoyenneté à l’époque moderne est pour l’essentiel celui de l’Etat et de la nation. C’est aussi le cadre dans lequel les frontières telles que nous les connaissons se sont constituées. Les transformations des frontières accompagnent celles de l’Etat et par delà de la citoyenneté, elles impliquent donc une transformation des relations de l’individu à la société, et cela de façon très concrète.

Les systèmes de contrôle qui sont mis en place, et dont les frontières sont une expression spatiale, concernent aujourd’hui les individus dans leur existence singulière. Les individus sont en quelque sorte « tracés ». Ils sont identifiés dans des banques de données, suivis dans leurs mouvements et leurs activités, classés en groupe et en catégories suivant des critères propres aux systèmes de contrôle. Le franchissement de la frontière sera profondément différent selon qui on est, selon ses origines, sa nationalité, son genre et son sexe, son statut social, l’endroit d’où on vient, son groupe ethnique, etc… La frontière pose directement une question d’identité qui ne s’arrête pas seulement à l’espace géographique des Etats et à la nationalité, mais qui accompagne et détermine le statut des personnes dans toute leur existence comme individus. Les enjeux liés aux frontières posent de façon exemplaire la question de la place de l’individu dans la société, comme elle pose la question des libertés individuelles et publiques.

L’art est l’un des domaines où se joue la relation de l’individuel et du collectif, du subjectif et du social, du personnel et du général. Il interroge la relation de chacun au langage, aux formes, aux conditions culturelles de l’expérience sensible. Il met en jeu les formes de leur appropriation personnelle et leur possibilité d’être partagées.

Si l’on accepte que les frontières se pensent aujourd’hui dans leurs relations aux flux qui déterminent l’espace concret et aux enjeux de la représentation, on comprend mieux la place qu’occupent les artistes, le sens de ce qu’ils entreprennent. Ils ne figurent pas les frontières au sens où le ferait un paysage, ils renvoient le dispositif complexe dont elles sont un élément à son propre fonctionnement, ils font jouer les unes avec les autres les pièces d’un ensemble pour en manifester la logique et les effets. Ils montrent comment les individus traversent les frontières pour révéler comment les frontières traversent les individus. Il me semble que l’un des enjeux majeurs est justement de dépasser l’effet de fixation que porte la frontière pour faire apparaître ce qui circule et ce qui ne circule pas, pour repenser le mouvement et ce qu’il signifie, pour renvoyer l’une à l’autre la réalité et l’expérience de façon à en éclairer réciproquement le sens.

4 – La situation des artistes par rapport aux flux et aux réseaux ne peut plus alors être une simple relation d’extériorité. C’est là sans doute la première différence avec le modèle que nous donne la relation au paysage, celle qui pose un sujet sensible devant une réalité dont il est en quelque sorte le premier spectateur. Le paysage est un « objet » constitué, produit, de la représentation. Il met en oeuvre une relation particulière au monde qu’on perçoit, le monde naturel d’abord, puis par analogie le monde urbanisé, artificialisé, travaillé, transformé. Mais cette relation repose sur une forme d’extériorité et de distance : le paysage est devant moi et je ne peux le percevoir comme tel que par un effet de recul et d’extériorisation. C’est bien ce que manifeste le moindre belvédère; c’est aussi ce que suppose l’effet de cadrage, de composition ou bien de parcours et de balayage qui structurent le point de vue et commandent le regard.

Certains chercheurs, comme Anne Volvey, parlent d’un « tournant spatial » de l’art contemporain dans les années 60 (1). L’apparition du Land Art aux Etats-Unis en serait la première manifestation. Le Land Art donnerait à ce tournant sa matrice et son modèle sur le plan à la fois méthodologique, en introduisant des « pratiques de terrain » dans l’activité artistique, et politique, par l’engagement du « collectif social » dans des situations artistiques. Ce « tournant spatial » s’effectue dans un mouvement d’opposition et de contestation des institutions artistiques classiques, dont les lieux sont coupés du monde réel. Il conduit à rompre avec la relation d’extériorité entre le sujet de la contemplation et l’oeuvre d’art considérée comme un objet plus ou moins isolé et fétichisé.

Mais ce processus de rupture est aussi une remise en question de la fonction de représentation. Par exemple, on n’est plus dans une relation au paysage comme image, mais dans une investigation du territoire comme le champ d’une expérience esthétique et signifiante. Il ne s’agit donc pas de placer un objet d’art dans un lieu, ni d’esthétiser un espace, ce qui reviendrait à l’objectaliser, à le transformer en objet de contemplation, mais de le constituer artistiquement comme l’espace d’une expérience. Il s’agit de « produire du territoire » ou si l’on préfère, et si l’on accepte l’idée que le territoire est toujours « produit », de constituer cette activité de production comme la source d’une expérience consciente et sensible.

Il s’agit donc d’interroger notre relation à l’espace et au territoire, mais de la questionner et de la penser dans sa relation au possible, c’est à dire comme un processus ouvert et nous engageant dans des choix. C’est pourquoi les pratiques artistiques sont conduites à s’inscrire dans un contexte traversé de tensions, d’enjeux politiques et économiques, de contradictions sociales. La question est moins celle de la représentation des frontières que celle de leur exploration et de leur perturbation.

5 – Il faut toutefois souligner que les évolutions que dénotent le « tournant spatial » de l’art contemporain ne concernent pas que le Land Art, et qu’elles ne concernent pas que la relation à l’espace. Le développement des pratiques de la performance, de l’action, du Happening, témoignent à la fois du déplacement de la représentation vers le corps lui-même et vers la situation et la relation vivante aux autres, le déplacement de la pratique dans le champ social. Et un troisième terrain s’ouvre autour des médias et des systèmes de communication qui deviennent en tant que tels des champs d’expérimentation artistique. C’est par exemple le cas de Fred Forest qui, dès la fin des années 60, va utiliser le téléphone, le fax, le minitel, puis plus tard l’ordinateur, pour créer des environnements participatifs.

C’est donc d’une façon générale qu’il faut prendre en compte les déplacements des pratiques artistiques de l’objet de représentation vers la mise en oeuvre de situations, de formes interactives, d’interventions susceptibles de perturber un environnement ou d’en activer les potentialités poétiques, esthétiques ou politiques. En 1968 , le critique et théoricien de l’art américain Jack Burnham faisait déjà remarquer :

« The specific function of modern didactic art has been to show that art does not reside in material entities, but in relations between people, and between people and the components of their environment » (3).

Or les technologies numériques conduisent de nouveau à retravailler la place et la nature des représentations. Elles nous invitent aussi et autrement à mettre en question cette relation d’extériorité qui était celle de la représentation et de l’image au sens classique. La réalité même des images s’en est trouvé modifiée, et le régime des images n’est plus celui de l’imitation mais celui de la simulation. Cela signifie que ces images ne sont plus des image-objets, ou qu’elles ne le deviennent que secondairement, par le biais d’une opération d’incorporation provisoire sur un support solide. Elles sont d’abord de l’information et du traitement de l’information, de la circulation de données et de l’émulation d’interface. Avant d’être devant nous, les images sont d’abord des éléments des flux d’informations qui nous environnent, que nous transformons et que nous partageons.

Les formes d’organisation des technologies de l’information sont réticulaires. Elles décrivent bien ce qu’on pourrait appeler un espace, mais en soulignant immédiatement que cet espace n’est pas de l’ordre de l’étendue, mais de la circulation et du flux, de la boucle et de l’interaction. C’est l’espace virtuel. Cela pose évidemment la question des limites et des formes. L’espace territorial classique répondait à des étendues physiques bornées par des limites, les frontières. Dire que l’espace concret est maintenant déterminé par des flux et des réseaux, s’est bouleverser les logiques anciennes et ouvrir des potentialités nouvelles.

Elles se présentent, par exemple, comme la possibilité de reconsidérer profondément l’idée de communauté, ou de lien social, par l’ouverture d’espaces virtuels de partage du savoir, d’échange et de débat, de rencontre et de mobilisation. Or ces communautés ont maintenant des caractéristiques particulières : elles sont provisoires et mouvantes, elles reposent sur des choix et des formes de participation, elles ne tendent plus à englober la personne dans les différents aspects de sa vie mais elles sont partielles, multiples et entrecroisées. Surtout, ces communautés se s’ancrent plus seulement dans un espace physique circonscrit, mais dans des espaces virtuels dont la réalité est faite de flux et de réseaux.

Les formes réticulaires sont intéressantes parce qu’elles ne correspondent pas seulement à une autre façon d’organiser l’espace, mais à y distribuer des fonctions et des valeurs. Elles impliquent par exemple une redéfinition profonde de la distinction ancienne entre espace public et espace privé, entre l’ordre de l’individuel et du collectif. L’un des enjeux dominant est devenu celui des modalités de l’articulation entre le monde virtuel et le monde réel. C’est vrai sur le terrain économique et financier. C’est vrai aussi sur le terrain de la relation entre les gens. C’est vrai dans notre capacité à penser et à imaginer notre devenir collectif. C’est évidemment au coeur du geste artistique.

L’art consiste alors à intervenir dans un contexte, à s’inscrire dans le monde extérieur pour générer une situation particulière. Ce qui constitue le caractère artistique de cette situation n’est pas nécessairement le fait qu’elle soit essentiellement différente des situations du quotidien, ce n’est pas nécessairement sa « nature », c’est qu’elle soit proposée comme une expérience à vivre et à penser en tant que telle.

Il en résulte que l’art est surtout le champ où les représentations se trouvent mises en jeu de façon significative, complexe, inventive, peut-être contradictoire, en tout cas réfléchie et jusqu’à un certain point critique. Si l’art peut intéresser les chercheurs, au moins certains d’entre eux, c’est parce qu’il se présente comme une sorte de laboratoire d’idées, de situations et de formes.

Notes :

1 Anne Volvey, Land Arts, Les fabriques spatiales de l’art contemporain, Spatialités de l’art, Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, n° 129-130, 2008.

2 Jack Burnham, Systems Esthetics, Artforum, septembre 1968.

Jean Cristofol

Jean Cristofol a fait parallèlement des études de droit et de philosophie. Il est professeur à l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence où il enseigne la philosophie et l’épistémologie et il est chargé de cours à l’Université d’Aix-Marseille (master pro arts plastiques). Il travaille principalement sur la relation entre arts et technologies, ainsi que sur les formes de temporalité et de spatialité et sur leurs médiations. Ses recherches ont essentiellement porté ses dernières années sur les notions de temps réel, de flux et de fiction. Il est membre du comité scientifique et artistique de L’antiAtlas des frontières. (www.plotseme.net)