Une conférence acousmatique de François Parra

18 mars 2024

Journées thématiques « Ecouter: du corps à l’environnement », Ecole supérieure d’art d’Aix en Provence

Bonjour,

Je vous propose, pour ouvrir ces journées thématiques, une conférence performée nommée « Voix sans corps. De l’acousmatique aux voix synthétiques ».

Je jouerai du dispositif acousmatique tel qu’employé par Pythagore pour qualifier l’enseignement qu’il donnait caché de ses disciples par un rideau, afin que ceux-ci se concentrent sur ses phrases et non sur ses gestes. Pythagore est un philosophe, mathématicien grec. Il a également énoncé la théorie de la musique des sphères, basée sur des notions mathématiques.

Nous essaierons de faire un historique des inventions techniques et leurs influences esthétiques, qui ont conduit à des modes d’écoute au sein desquels les corps et les voix ont été progressivement dissociés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser aller à cette écoute acousmatique.

Revenons au point de départ. Pour les grecs, le son n’existe que par la Pneuma (souffle de vie) que Chrysippe de Soles présente comme le véhicule du logos dans la structuration de la matière. Pour Aristote, le souffle et la parole sont indissociables, même s’il affirme que seul celui ou celle qui retient son souffle peut parler. Retenir son souffle est un geste qui facilite l’articulation du langage.

Si Pythagore enseigne en dissociant le son de sa voix des gestes de son corps, il ne s’agit pas revanche d’éloigner le corps émetteur du corps récepteur. Il s’agit plutôt de scinder vision et audition. Et dans un même temps réunir médium et message. La voix seule est ce qui doit être perçu.

Mais, s’il y a détachement de la voix du corps qui l’émet, il n’y a pas autonomie du phénomène sonore qui cesse, sitôt advenu. Tous les corps sont dans le même espace. Dans des postures différentes, mais tous baignent dans la pneuma.

Peut-être peut-on commencer à s’approcher de cette idée de détachement en lisant le récit d’un mythe datant de la même époque, celui d’Echo et de Narcisse.

Ce mythe fait partie du livre III des Métamorphoses d’Ovide, et raconte l’histoire d’Écho, que la déesse Vénus admire pour sa voix et son chant magnifiques. Lorsqu’ Echo fait croire à Junon que Jupiter est dans la ville, Junon maudit Echo en lui ôtant la capacité d’initier une phrase par sa propre voix, ne lui laissant que la possibilité de terminer des phrases commencées par autrui : «Tu auras toujours le dernier mot, mais jamais tu ne parleras la première ».

Après avoir été maudite, Écho aperçoit Narcisse, alors qu’il chasse le cerf avec ses compagnons. Elle tombe immédiatement amoureuse de lui et le suit tranquillement. Même si elle souhaite de tout son cœur interpeller Narcisse, la malédiction de Junon l’en empêche.

Pendant la chasse, Narcisse se sépare de ses compagnons et crie : « Y a-t-il quelqu’un là-bas ? » et il entend la nymphe répéter ses mots. Surpris, Narcisse répond à la voix : « Viens ici » pour s’entendre dire la même chose. Lorsque Narcisse voit que personne n’est sorti de la clairière, il en conclut que le propriétaire de la voix doit le fuir et crie à nouveau : « De cette façon, nous devons nous rejoindre. ».

Considérant cela comme une réciprocité de son amour, Écho approuve avec extase : « Nous devons nous rejoindre ! »

Écho se précipite vers Narcisse, prête à se jeter dans les bras de son bien-aimé. Narcisse est consterné et, la méprisant, s’exclame : « Bas les pattes ! Que je meure avant que vous ne profitiez de mon corps ». Tout ce qu’Écho peut murmurer en réponse est : « Profitez de mon corps » et après cela, elle s’enfuie, méprisée humiliée et honteuse.

Malgré la dureté de son rejet, l’amour d’Écho pour Narcisse ne fait que grandir. Les autres nymphes d’Écho prient Némésis de punir Narcisse par un amour qui n’est pas non plus réciproque. Némésis le fait tomber amoureux de son propre reflet dans une mare d’eau où il dépéri et en meurt, incapable de détourner son regard de la belle jeunesse qu’il ne reconnait pas comme lui-même. Narcisse, regardant une dernière fois dit : « Oh, merveilleux garçon, je t’ai aimé en vain, adieu ».

Écho répète: « Adieu ».

Écho commence également à dépérir. Bien qu’immortelle, son corps s’évanoui et ses os se transforment en pierre jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’Écho que le son de sa voix. « Echo vit un processus de dépersonnalisation, ne pouvant s’exprimer par elle-même. D’incarnée, elle devient une voix incarcérée par sa minéralisation. » (1)

Nous pouvons lire dans ce mythe à quel point le souffle entretien une lien avec le divin. Etre doué de la voix est la preuve d’être animé par le souffle créateur car toute chose doit pour exister être nommée.

L’écho aussi comme tout phénomène de résonance a une dimension sacrée.

Mais on peut aussi lire dans ce mythe comment l’écho permet de déployer la voix dans un espace qui s’en trouve ainsi cartographié.

Soulignons d’ailleurs que son nom, Echo, à été attribué à l’effet sonore de répétition du son par sa réflexion par une surface.

Plus près de la société dans laquelle nous vivons, nous pouvons trouver des exemple de paroles sans corps dans certains récits.

Selon une légende de la région de Naples par exemple, Les poèmes de Virgile sont consignés dans un livre tombé au fond de la mer. Pour les entendre il faut mettre l’oreille dans un coquillage.

Un autre exemple, issu des croyances de notre civilisation, serait l’annonce faite à Moïse des dix commandements, avant que ceux-ci ne soient gravés sur les tables de la loi. Dans un autre registre, les voix que certains personnages célèbres ont entendu, Jeanne d’Arc, pour n’en citer qu’une. Intérieure, lui intimant l’ordre de ce qu’elle doit accomplir.

Dans un registre différent, citons les numéros de ventriloquie qui tentent d’attribuer l’usage de la parole à un objet ou une chose.

En 1769 Wolfgang Von Kempelen, présente le Turc mécanique, un automate qui manipule des pièces d’échec en parlant. Un soin tout particulier est apporté à sa construction pour que personne ne se doute qu’un homme puisse y être caché. Et le secret reste si bien gardé que pendant deux siècles durant l’automate a joué contre les meilleurs joueurs du monde ou encore des célébrités telles Napoléon Bonaparte. Il est ensuite racheté par Johann Maelzel, musicien et passionné de machines qui va lui ajouter un système permettant de prononcer le mot « Echec! » lors des parties.

Bien que cet automate ait beaucoup voyagé, l’expérience qu’il proposait restait circonscrite à un espace partagé, finalement proche de la pneuma grecque dans son fonctionnement.

Un état de fait dépassé avec les recherches de Charles Bourseul qui présente en 1854 un mémoire sur un appareil pour converser à distance, le téléphone. Bien qu’il en énonce les principes de fonctionnement électriques, ses supérieurs lui intiment l’ordre de retourner à son travail de télégraphiste.

C’est Alexander Graham Bell qui dépose le 6 mars 1876 le brevet du téléphone, qui lui sera attribué bien que cette décision soit tout à fait contestable.

Rappelons ici l’attrait que Bell avait pour la ventriloquie et ajoutons que son père l’a emmené en 1863 voir un automate développé par Charles Wheatstone (2), basé sur les plans du Turc mécanique. Bell a été tout au long de sa vie préoccupé par l’adaptation de l’enseignement du langage aux personnes malentendantes, sa mère à sa femme étant devenue progressivement sourdes.

Avec cette invention la voix se détache du corps qui l’émet pour être entendue ailleurs, mais dans une optique conversationnelle entre deux personnes.

Entre 1881 et 1932 se développe en France une forme singulière de téléphonie, le théâtrophone. L’opéra de Paris est relié à un certain nombre de lignes privées qui peuvent ainsi écouter à domicile les spectacles qui y sont donnés. Marcel Proust fut l’un de ses abonnés, mais n’a pas vraiment tari d’éloge sur la qualité des transmission que permettait le dispositif. (3)

Il faudra attendre quelques améliorations techniques et le développement d’un réseau plus conséquent pour que le téléphone transforme notre vie quotidienne en terme d’écoute. Mais une fois le processus amorcé, il ne s’est jamais démenti.

Il est même devenu un fait généralisé, y compris dans l’espace public. Il suffit d’observer dans notre quotidien toutes les personnes qui parlent seules, à l’attention d’on ne sait qui pour s’en rendre compte.

Mais le champs de recherche sur la dissémination vocale à l’époque du premier téléphone multiplie les inventions techniques.

Quelques années auparavant, en 1857, Léon Scott de Martinville met au point le phonautographe, une étrange machine hybridant amplification mécanique et organe humain, pour transcrire graphiquement sur un cylindre le son amplifié par un cône métallique. La vibration, amplifiée mécaniquement par le cône, transite par la membrane d’une oreille reliée à une aiguille. Celle-ci, allant d’avant en arrière selon la pression trace une représentation graphique des sons captés. Il semble d’ailleurs que Léon Scott de Martinville était plus préoccupé de la question de la transcription que de la reproduction du son. Il existe néanmoins une reconstitution sonore de sa voix faite d’après le tracé. Il s’agit d’une transcription du morceau « Au clair de la lune » interprétée et enregistrée par lui-même en 1860.

Mais c’est Thomas Edison qui dépose le brevet du phonographe à cylindre le 6 décembre 1877. Celui-ci peut restituer après gravure le son enregistré. Mais les cylindres de cire sont fragiles et non duplicables.

La voix ne s’éloigne donc guère du corps dont elle est issue mais peut en devenir l’écho.

Notons tout de même que l’une des dix applications prévues par Edison pour le phonographe consistait à retenir « les derniers mots des mourants ». Parole relatée par un numéro de la North American Revue de 1878. (4)

Emile Berliner dépose en 1887 le brevet d’un procédé où la gravure sur cylindre d’Edison est remplacée par une gravure sur disque en Bakélite qui pourra, au fur et à mesure de ses améliorations, être dupliqué autant que souhaité, rejoué, voyager. L’appareil en question est nommé grammophone. (5)

Cette fois-ci la voix s’est clairement émancipée de son corps émetteur. Elle est un corps sonore nomade prêt à devenir objet sonore dès lors qu’on l’active.

Mais arrive à la même époque une technique qui va permettre aux voix de circuler sans support aucun, la radiophonie.

Le 23 décembre 1900 L’ingénieur canadien Reginald Fessenden organise la première transmission sans fil (TSF) d’une voix humaine au sein de la station météo de Cobb Island. Il récidive le 26 décembre 1906 avec une transmission entre Les états-unis et l’Ecosse, qui s’achève par « joyeux noël !».

On émet également depuis la Tour Eiffel, qui est bientôt proposée comme support à l’installation d’émetteurs pour éviter sa destruction en 1903 après l’exposition universelle.

La première émission régulière de radiodiffusion date du 28 mars 1914 à partir d’une station installée dans les dépendances de la résidence royale du château de Laaken en Belgique à l’instigation du roi des Belges, Albert 1er. Pour ne pas tomber aux mains des Allemands lors de l’invasion de la Belgique, l’antenne est dynamitée.

Et , si par la suite en Europe, l’utilisation d’un récepteur demeure l’apanage de quelques rares amateurs capables de les assembler, on estime que leur utilisation aux Etats-Unis concernait vint-sept millions de personnes en 1939.

Selon l’historien Eric Hobsbawm: « la radio transforma la vie des pauvres, et surtout des ménagères, comme rien ne l’avait encore fait. Désormais, les plus solitaires ne devaient plus jamais être tout à fait seuls. Ils avaient à leur disposition toute la gamme de ce qui pouvait se dire, se chanter, se jouer ou s’exprimer autrement par la voie du son « . (6)

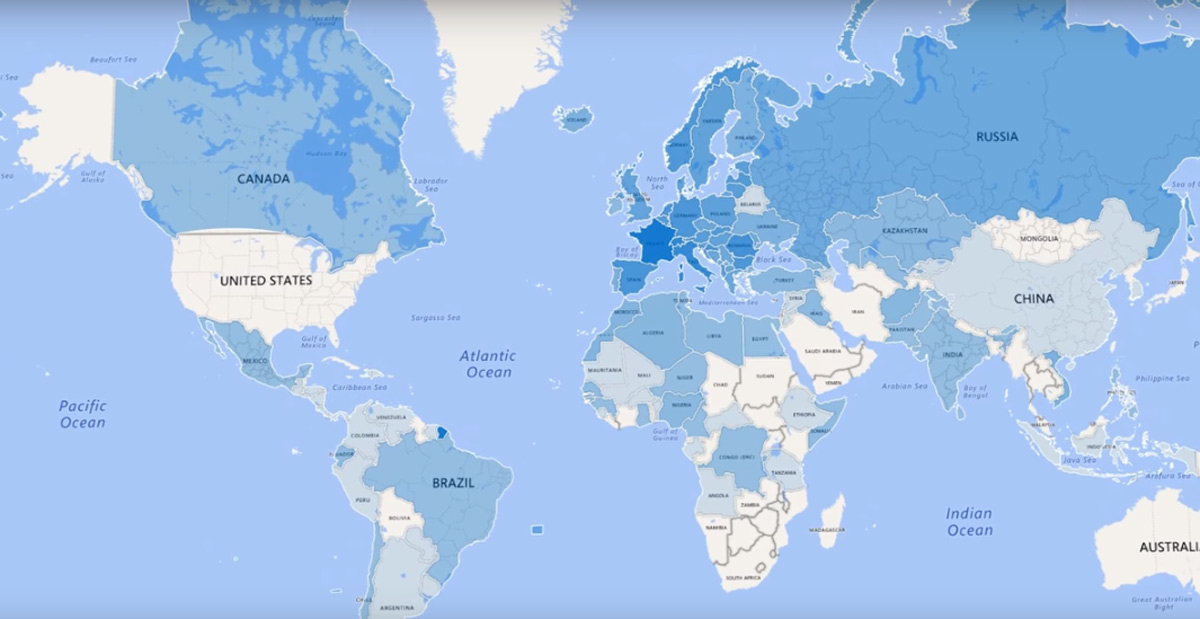

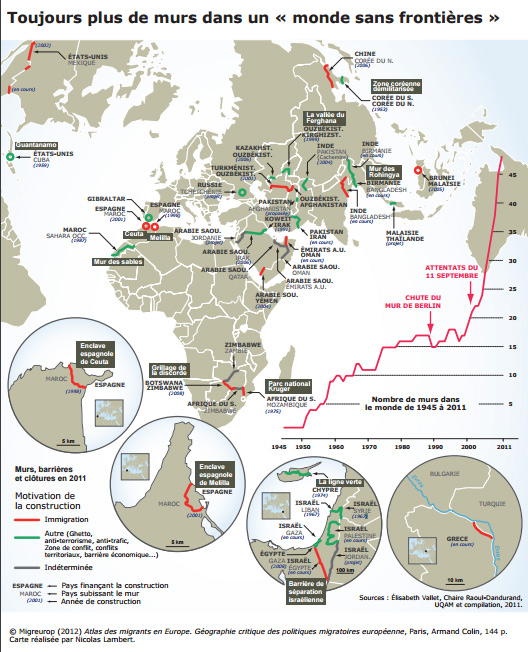

Dans son livre « Radio » Rudolf Arnheim porte notre attention sur la radio comme un média qui permet le survol des frontières, l’acheminent de langues étrangères qui deviennent ainsi une part de nos sons quotidiens. Mais aussi comme un art qui ne recourt qu’à l’audible, donc profondément acousmatique. (6)

On peut lui attribuer également un impact éminemment politique si on se réfère à la période Radio Londres lors de laquelle la BBC a permis à la résistance française de recevoir des informations importantes depuis l’Angleterre, libre de l’occupation allemande. Ou le considérer comme un moyen de création frisant la propagande si on prend l’exemple de « La guerre de mondes » mise en ondes par Orson Wells avec le concours d’Ora Nichols pour les bruitages. L’émission est diffusée le 30 octobre 1938 sur CBS et la légende, un brin usurpée, veut que son écoute ait provoqué la panique chez certain-e-s auditeur-ice-s. Elle a du moins valu des démêlés aux dirigeants de la station radio suite à des menaces d’auditeurs. (7)

On rejoint dans cette situation les propos de Nietzsche qui parle de l’oreille comme « l’organe de la peur ».

Peur de voix qui sortent d’une boite? Et pourquoi pas?

Si certaines d’entre elles s’évanouissent à peine émises, d’autres ressurgissent encore et encore.

On peut qualifier la radio d’un médium de l’instant, mais elle diffuse aussi nombre de disques. Jouées et rejouées, certaines voix deviennent Les Échos d’elle-même. Les radios devenant le lieu de diffusion privilégié de l’industrie de la voix, enregistrée ou non.

Ce phénomène s’accroit encore à partir des années 1950 au moment où l’enregistrement sur bande magnétique sort de l’ombre dans lequel la deuxième guerre mondiale l’avait cantonné. Les programmes peuvent maintenant être enregistrés, stockés, re-diffusés.

L’usage de ces bandes magnétiques se généralise dans les studios d’enregistrements, permettant bientôt le montage, le mixage, et donc des créations vocales totalement nouvelles. Parfois très loin du réel dont elle tirent leur substance.

Et bientôt, ces outils, accessibles à des artistes plus expérimentaux que pop, permettront de faire de la voix un matériau, un objet, une entité autonome. On peut citer « I’m sitting in aroom » d’Alvin Lucier, dont la voix enregistrée, puis répétée devient incompréhensible, érodée par son espace de diffusion.

Janett Cardiff a recours très souvent à la voix enregistrée qui, sortie de son contexte, introduit une fiction qui vient modifier notre perception spatio-temporelle.

On peut citer Laurie Anderson (exemple #22, incluant des voix de revenants). L’album « Big science » recours également largement au vocoder, instrument permettant de transformer suffisamment la voix pour qu’un doute s’installe sur son origine. Humain? Machine? Fantôme? Les artistes jouent de cette ambiguïté et des technologies qui le permettent, les fantasmes ou peurs qu’elles suscitent.

L’apparition du format CD en 1980 semble rejouer les formats et les pratiques, balayer de par son usage celui du disque vinyle et de la cassette audio. Si dans un premier temps c’est le cas, il s’essouffle peu à peu, subissant la concurrence de l’écoute en ligne. A partir de 2005, l’écoute domestique sur ce support ne représente plus que 7% des écoutes globales.

Et on assiste aujourd’hui à un retour des supports physiques tels le disque ou la cassette, dont la physicalité et les caractéristiques fascinent toujours.

Néanmoins, l’apparition du format CD a introduit une opération qui ne fera pas marche arrière. La digitalisation massive des sons. Les voix, détachées de toutes contingences physiques, sont stockées en masse pour voyager sur les réseaux au gré des demandes des usagers. Ou même arriver directement sur nos mobiles, à l’initiative des réseaux de distribution.

Elles se déplacent sans la contrainte des corps.

Mais elles subissent déjà la concurrence de leurs soeurs cadettes, les voix de synthèse. Leur principe n’est pas nouveau. Il a été énnoncé en 1761 par le mathématicien Leonhard Euler « La construction d’une machine propre à exprimer tous les sons de nos paroles, avec toutes les articulations, seroit sans-doute une découverte bien importante. Si l’on réussissoit à l’éxécuter, & qu’on fut en état de lui faire prononcer toutes les paroles par le moyen de certaines touches, comme d’une orgue ou d’un clavecin, tout le monde seroit surpris, aves raison, d’entendre prononcer à une machine des discours entiers ou des sermons, qu il seroit possible d’accompagner avec la meilleur grace. Les prédicateurs & les orateurs, dont la voix n‘est pas affées forte ou agréable, pourroient alors jouer leurs sermons & discours sur cette machine, comme les organistes des pièces de musique. La chose ne me paroît pas impossible. » (8)

Et dès 1939, les laboratoires Bell construisent une machine capable de produire certaines phonèmes nommée le VODER. Elle reprend les principes de celle de Von Kempelen, qui avait tant fasciné Alexander Bell, le fondateur du laboratoire Mais nécessite un opérateur qui combine les phonèmes.

En 1961 ces mêmes laboratoires Bell conçoivent un ordinateur appelé l’IBM 704, grâce auquel ils parviennent à générer une voix totalement artificielle réalisée à l’aide de systèmes de synthèse inspirés de modèles physiques.

Ce sont ces mêmes essais qui inspirent Kubrick pour son film 2001, l’Odyssée de l’espace en 1968. L’intelligence artificielle, Hal 9000, y interprète la chanson « Daisy Bell », directement reprise de l’IBM 704, premier ordinateur à savoir chanter.

Dans les années 70, Xavier Rodet développe cette technologie au point que l’ordinateur prononce avec une voix humaine un texte tapé au clavier. Il partira ensuite travailler à l’IRCAM. (9)

Depuis la qualité des voix n’a cessé de progresser. Non que les techniques qui les sous-tendent aient changé, mais parce que l’inter-connexion des bases de données d’apprentissage des algorithmes s’est généralisé. On peut désormais leur demander d’imiter une célébrité ou bien faire adapter leurs intonations à un contexte précis (radio, télévision, commerce, enseignement, …).

De quoi peut-être nous faire douter de savoir qui prend la parole, et pourquoi…

Plus extrême encore, certaines entreprises chinoises proposent de créer des avatars de défunts si on leur en fourni des photos, des souvenirs, les enregistrements de leur voix. Une IA conversationnelle de type Chat-GPT donne l’illusion à la personne en deuil de continuer à dialoguer en visiophonie avec le mort ou la morte. C’est ce qu’on appelle des « bot fantômes ».

Le projet n’est pas nouveau. Il avait été décrit dans un roman écrit par Walter Ratheneau, à la fois PDG de la société AEG et écrivain de science-fiction au début du 19ème siècle. Le roman porte le titre de « Ressurection & Co ».

L’histoire de la technologie, autant que la science-fiction, regorgent de ce type de visions ou propositions déviantes qui semblent être une face indissociable du devenir technologique.

Celles-ci nous amène à reconsidérer l’une des questions qui ont motivé cette intervention. Si l’on considère la voix comme indissociable de notre identité humaine, pourquoi vouloir à tel point l’en dissocier?

—

Notes

(1) François J. Bonnet,,Les mots et les sons François Editions de l’éclat, p.17 .

(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell

(3) François J. Bonnet, « Les mots et les sons » Editions de l’éclat,p.39 .

(4) Gramophone, Film, Typewriter de Fredric Kittler, Editions Les presses du réel,p.51.

(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/Phonographe

(6) https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion

(7) p.40 Rudolf Arnheim, Radio, Editions. Van Dierhen

(8) Juliette Volclerc, revue Syntone https://syntone.fr/quand-la-radio-trompe-loreille-petite-histoire-des-faux-semblants-radiophoniques-episode-2-la-guerre-des-mondes-1938/

(9) https://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se_vocale

(10) https://www.radiofrance.fr/franceculture/petite-histoire-de-la-synthese-vocale-6339644

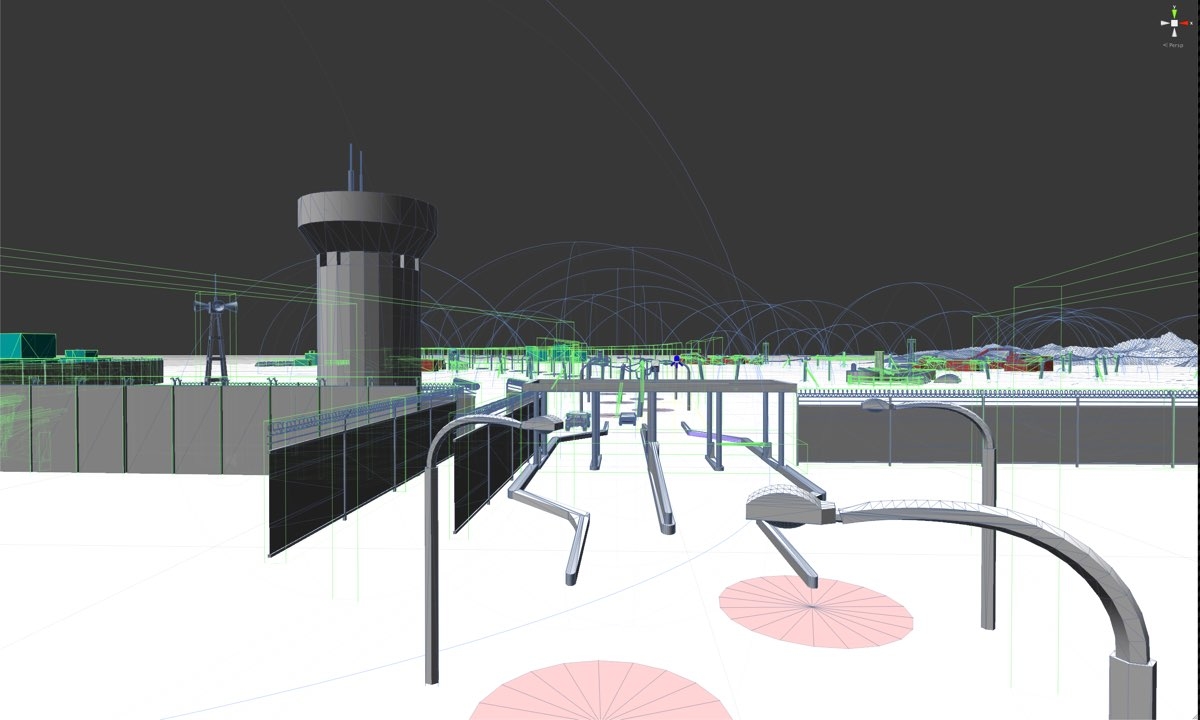

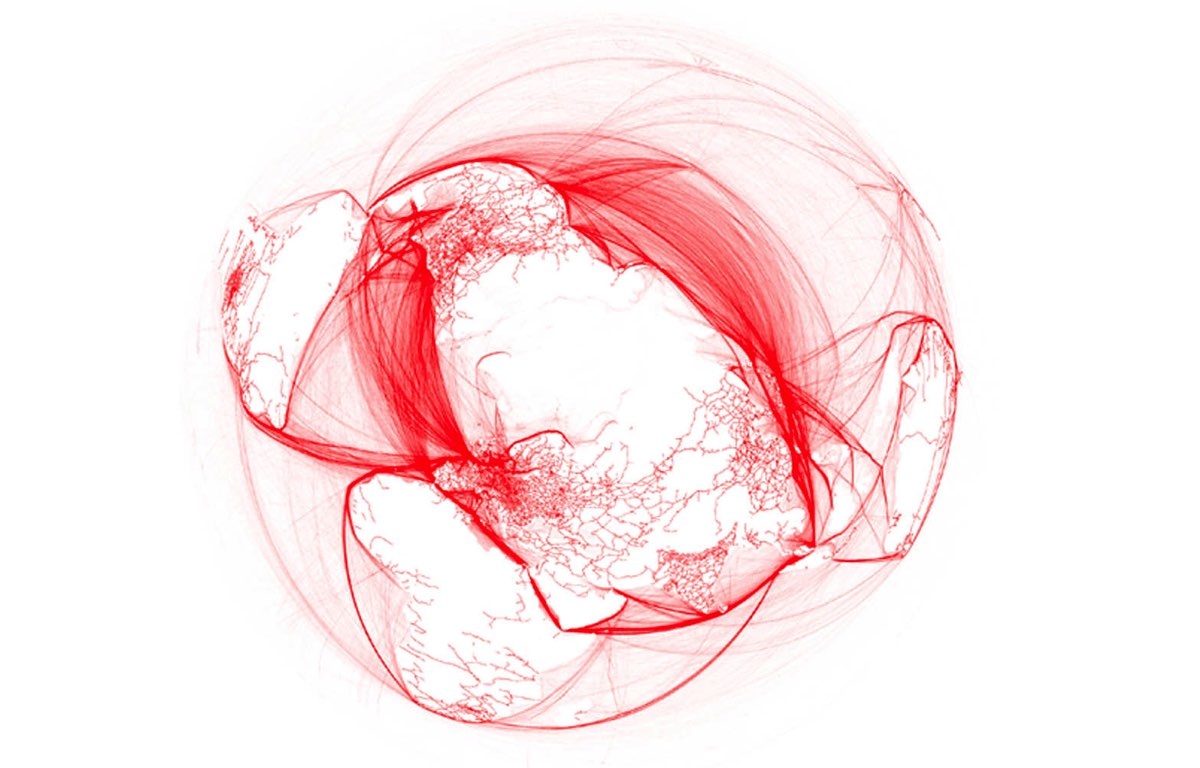

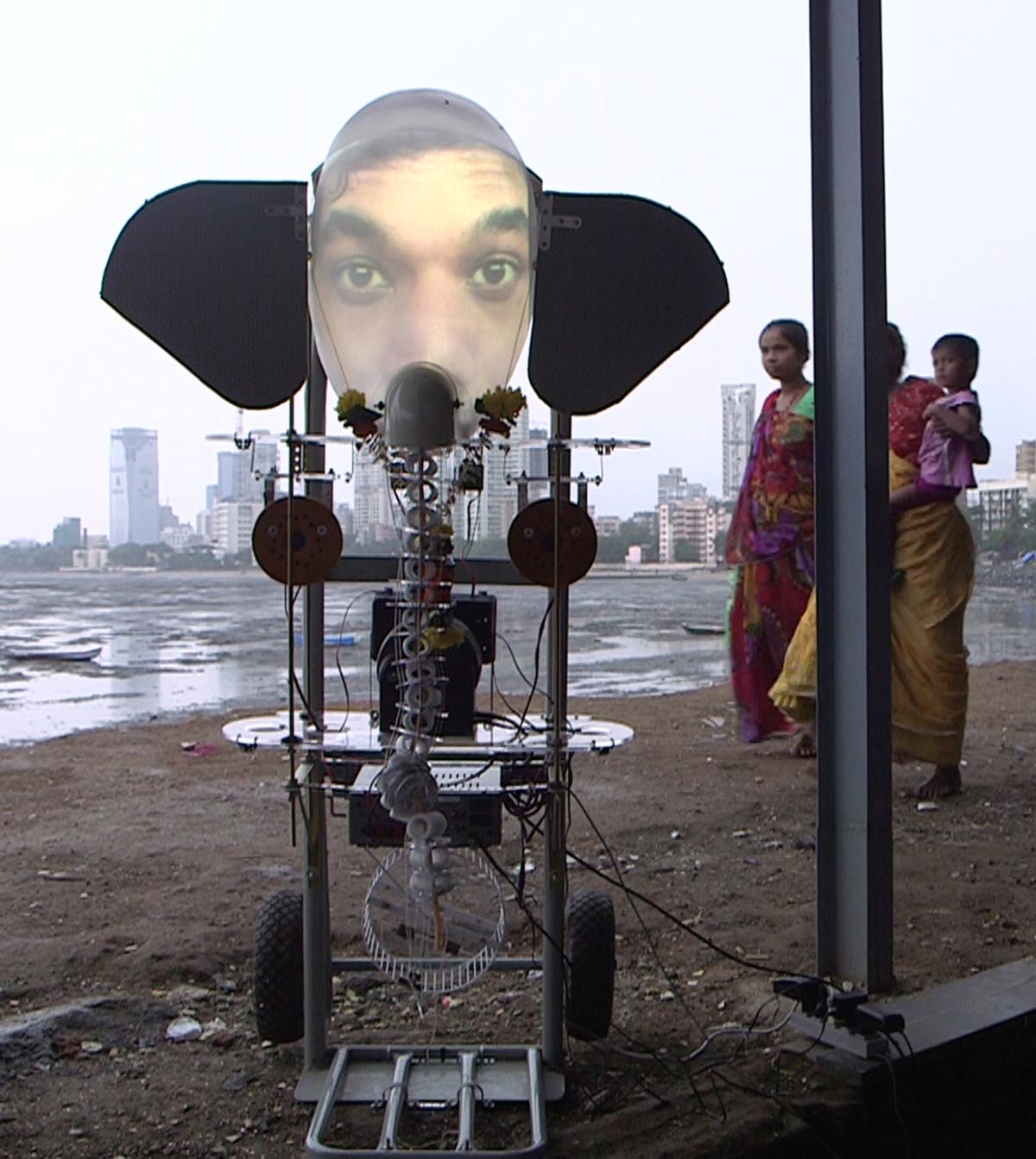

Image tirée du film documentaire

Image tirée du film documentaire

Image tirée du film Barbarella, de Roger Vadim, 1968

Image tirée du film Barbarella, de Roger Vadim, 1968