18-19 mars 2024

Ecole supérieure d’art

Rue Emile Tavan

13100 Aix-en-Provence

La recherche par l’écoute

Ces journées réunissent des artistes et des anthropologues qui mettent le son au coeur de leurs recherches. Ils exploreront les sensibilités particulières liées à l’utilisation de médiums sonores et interrogeront les particularités d’une approche du monde à travers l’écoute et la production sonore. Ces journées s’inscrivent dans le cadre du programme La recherche par l’écoute en partenariat avec l’Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence et l’institut de recherche et d’étude sur les mondes arabes et musulmans (Aix Marseille Univ/CNRS).

Programme du 18 mars 2024

9h Introduction

Cédric Parizot, anthropologue, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Univ) et Peter Sinclair, artiste et enseignant, Locus Sonus Vitae (Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence)

9h30-11h: Session 1

François Parra, artiste et enseignant, laboratoire Locus Sonus Vitae (Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence)

– La voix sans corps – de l’acousmatique au streaming

Partant de la définition de l’acousmatique employée par Pythagore pour qualifier l’enseignement qu’il donnait caché de ses disciples par un rideau, afin que ceux-ci se concentrent sur ses phrases et non sur ses gestes, nous essaierons de faire un historique des inventions techniques et esthétiques, qui ont conduit à des modes d’écoute au sein desquels les corps et les sons ont été progressivement dissociés.

Photo: Adrian Korte, 2016

Photo: Adrian Korte, 2016

François Parra travaille le son dans son rapport à l’espace, au langage et au geste. Le son est pour lui un matériau restructurant indéfiniment l’espace donc modifiant le rapport social, la voix en étant un matériau central. Formé au GMEM ses rencontres avec certains compositeurs l’amènent à des questions d’écriture temporelle avec un vocabulaire de plasticien. Membre de plusieurs collectifs d’artistes, Daisychain, NøDJ/NøVJ, Cap15, Choeur Tac-til, PACE. Il enseigne à l’ESAAix travaille régulièrement pour le spectacle vivant la radio la vidéo.

Jérémie Nicolas, artiste-chercheur, Musidanse/CICM, Université Paris 8

– Chœur/Cohorte : Mise en œuvre pour une surprise de l’écoute

Replacé dans la lecture nietzschéenne du tragique, le musical est l’impossible écoute de l’irreprésentabilité de la musique. À partir d’une installation, la surprise est envisagée comme moyen de création, en vue de penser aux conditions de possibilité d’une interruption de la représentation. Chœur/Cohorte est l’image d’une écoute appelée à se rassembler au moment de sa métamorphose.

Image: Jérémie Nicolas et Makoto C. Friedmann

Image: Jérémie Nicolas et Makoto C. Friedmann

Artiste-chercheur, doctorant en recherche-création à Paris 8 (Musidanse/CICM), Jérémie Nicolas vit et travaille à Marseille. Sa thèse débutée en 2019, Écho d’affect d’effroi (codir. Anne Sèdes et Joseph Delaplace)bénéficie d’un contrat doctoral de l’EDESTA. Ses recherches prennent pour objet l’écho compris comme potentiel audible et le silence comme sonorité de composition.

Diane Schuh, compositrice et chercheuse, CICM/MUSIDANSE/EDESTA MSH Paris Nord UAR 3258, Saint-Denis

– Mycélium Garden : écouter et composer avec l’inframonde

Le sol abrite un réseau complexe de vie, dont le mycélium qui interconnecte diverses espèces. Le projet « Mycelium Garden » explore ces dimensions invisibles, en cherchant à rendre audibles les expressions électriques de ces réseaux. Cette installation aborde l’importance de la reconnaissance de l’altérité des êtres non-humains et la nécessité d’élaborer des protocoles guidés par la recherche d’une « connaissance objective » dans le projet écologique d’attention au vivant.

Diane Schuh est paysagiste, compositrice et chercheuse. Sa thèse, sous contrat doctoral à l’EDESTA Paris 8 intitulée « symbioses, milieux, jardins en mouvement : ce que le jardinier fait à la musique » étudie les transferts des modèles et méthodes du jardin à la composition. Sa recherche explore notamment le potentiel pédagogique et opératoire du modèle de la symbiose dans l’élaboration de dispositifs de composition et d’écoute invitant à porter attention au vivant.

Photo: Diane Schuh, 2024

Photo: Diane Schuh, 2024

11h15-12h15: Discussion de la session 1

Ateliers 12h30-13h30

Les ateliers seront tenus en parallèle dans des lieux différents

Formulaire d’inscription : https://forms.office.com/e/t1UxZm0u0R

Atelier 1

Virginie DUBOIS, artiste sonore et chercheuse indépendante, actuellement résidente au laboratoire Locus Sonus Vitae, ESAAix, Aix-en-Provence

– L’écoute somatique

Au-delà des mots, l’humain communique un vaste répertoire d’informations par les sons, les intonations, les inflexions et les modulations de sa voix, le silence, les soupirs etc. Entrer en communication avec cet espace subtil c’est entrer en relation avec le “ressentir”. C’est apprendre à écouter, et à utiliser son corps -et ses sensations- comme un espace de perception et de connexion avec soi, autrui et le monde. La démarche proposée dans cet atelier est expérimentale. Nous vous proposons de comprendre et de ressentir la dimension physique, émotionnelle et relationnelle de la voix, et du son, à travers des exercices individuels et en groupe.

Photo: Antonio Sanna, 2017

Photo: Antonio Sanna, 2017

Virginie Dubois est artiste, chercheuse et enseignante dans le domaine du son et de l’écoute. Passionnée par la dimension physique et architecturale du son, Virginie explore les différentes manières de composer avec l’espace. Ce travail l’a amené à développer une pratique d’écoute sensible et active des phénomènes sonores, et de l’audible en général. Elle partage et enseigne désormais cette pratique – et ses méthodes – à travers divers ateliers et parcours sonores en France et à l’international.

Atelier 2

Rrrrrose Azerty, compositeurice/game designer, Paris, actuellement résident•e au laboratoire Locus Sonus Vitae, ESAAix, Aix-en-Provence

– Atelier de Jeux Musicaux International de Aix En Provence (AJMIAEP)

Les ateliers de jeux musicaux sont des espaces ludiques et créatifs d’écoutes et d’actions sonores inspirés des pratiques Fluxus, anarchistes et situationnistes de la musique. Accessible à toustes.

Rrrrrose Azerty est compositeurice de musique dans le domaine public vivant et game designer de règles de jeux pour la désalienation capitaliste et fasciste de la créativité musicale.

14h-14h30: Session 2

Caroline Boë,compositrice, artiste sonore et chercheuse, PRISM (Aix-Marseille-Univ/CNRS/ministère de la Culture)

– Le projet Anthropophony : une recherche-création à l’écoute des nuisances sonores de faible intensité

Le projet Anthropophony cherche à développer une écoute dé-filtrante du paysage sonore lorsqu’il est pollué par des sons de fréquences stables de faible intensité. Il s’agit d’un art sonore éco-artiviste dénonçant les sons qui nous envahissent à notre insu, imprégné d’une logique relevant de l’écosophie sonore.

Caroline Boë est compositrice, artiste sonore et chercheuse associée au laboratoire PRISM (Aix-Marseille-Université / CNRS / Ministère de la Culture). Son engagement écologique associé à une pensée écosophique guattarienne oriente ses travaux vers la perception du paysage sonore.

Photo: Caroline Boë

Photo: Caroline Boë

15h-17h Session 3: Intervention et performance

Atau Tanaka, compositeur, Goldsmiths University of London, London; Robin “Cicanoise” Dussurget, musicien, Marseille; Cécile Babiole, artiste, Marseille/Paris; Pierre “BonÏpso” Bonizec, APHM, Marseille

– BBDMI: Brain-Body Digital Musical Instrument

Interfaces sensorielles, synthétiseurs modulaires, microscope numérique : Atau Tanaka, Cicanoise et Cécile Babiole prend scène au festival Sonic Protest 2021 comme trio. Captant signal électrique et imagerie du corps, ils créent de l’audiovisuel viscéral de neuro-diversité. Ils présentent leur travail individuel avant de jouer en trio. Atau présentera le projet BBDMI. Robin son approche aux synthés. Cécile son œuvre vidéo Disfluences sur les hésitations, répétitions, discontinuités de la parole. Ils invitent Pierre Bonizet aka Bonïpso à faire une présentation sur l’ergothérapie et la musique électronique.

Festival Sonic Protest 2021

Festival Sonic Protest 2021

Atau Tanaka joue depuis 1990 un système de capteurs électromyogramme transformant le corps en instrument de musique. Il mène des recherches en interaction homme machine (IHM) musicale à l’IRCAM, Sony, Goldsmiths London et Bristol Interaction Group. Il participe au projet ANR Brain Body Digital Musical Instrument à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord.

Robin Dussurget, aka Cicanoise est un talent précoce en musique expérimentale depuis tout jeune âge en explorant la musique électronique dans toutes ses formes. Il est conférencier aux Rencontres autour des pratiques brutes de la musique 2018. Il représente l’association Simon de Cyrène en tant que membre du jury du Festival du film social de Nice 2022.

Cécile est active dans le champ musical d’abord, puis dans les arts électroniques et numériques. Elle s’intéresse à la langue (écrite et orale), à sa transmission, ses dysfonctionnements, sa lecture, sa traduction, ses manipulations algorithmiques. Elle co-fonde le collectif Roberte la Rousse, groupe cyberféministe qui travaille sur les thématiques croisées langue, genre et technologie sous la forme de performances et de publications.

Pierre Bonizec est ergothérapeute en médecine physique et réadaptation à l’Assistance Publique-Hopitaux de Marseille (APHM). Pour lui, l’ergothérapie est une matière, souple et malléable, qui s’intéresse en permanence à l’autre dans ses mouvements mais aussi ses arrêts et inerties. Il est aussi musicien électronique qui se produise sur le nom de plume BonÏpso.

Programme du 19 mars 2024

9h-11h Session 4

Elena Biserna, historienne de l’art, autrice et commissaire, Marseille

– Pas féministes. Corps sexisés, voix et bruits en espace public

Cette présentation aborde les pratiques féministes à l’intersection de la marche, de l’écoute et de la production sonore pour faire dialoguer (et promouvoir) un éventail d’approches critiques générant d’autres récits de la promenade sonore et de l’espace public à partir d’expériences fondées sur le genre et la sexualité.

Elena Biserna est historienne de l’art, commissaire et autrice. Ses recherches portent sur l’écoute, les pratiques artistiques « situées » et leurs relations aux dynamiques urbaines, aux processus socio-culturels, à la sphère publique et politique. Elle a récemment publié les livres Walking from Scores et Going Out. Walking, Listening, Soundmaking. Elle est directrice artistique de l’association LABgamerz et co-dirige la rubrique féministe wi watt’heure de Revue & Corrigée avec Carole Rieussec.

Elena Biserna, Feminist Steps, LUFF, Lausanne 2023. Photo: Caroline Gex.

Elena Biserna, Feminist Steps, LUFF, Lausanne 2023. Photo: Caroline Gex.

Nicolas Puig, anthropologue, URMIS, IRD, Beyrouth

– Sabra/Chatila : investigation par le sonore

L’enregistrement de terrain (field recording) est la méthode privilégiée permettant de revisiter à nouveau frais des problématiques d’anthropologie urbaine, politique et, plus récemment d’ethnoécologie. Ces recherches systématiquement collaboratives se déroulent au Liban, en Égypte et de façon plus ponctuelle au Sénégal. Elles cherchent à rendre compte de la dimension écologique de la vie urbaine, en se concentrant sur les façons d’habiter l’espace sonore et de produire le sien propre dans un environnement donné. Dans cette présentation, j’insisterai sur les travaux menés dans un espaces historique de la présence palestinienne au Liban, le camp de Chatila (géré par l’UNRWA) et la zone commerciale et résidentielle de Sabra peuplés en majorité de Palestiniens mais insérés dans le maillage administratif et urbain libanais. Ces deux espaces sont à la fois indépendants et connectés, et j’essaierai de montrer la spécificité de chacun à partir de leurs dynamiques acoustiques, en insistant sur les différentes méthodes déployées.

Nicolas Puig est chercheur en anthropologie à l’IRD (Université Paris Cité). Il travaille en Tunisie (terrain non actualisé), en Égypte et au Liban sur la fabrique des environnements urbains et les relations entre musiques, pratiques et perceptions sonores, cultures urbaines et politiques. Il explore depuis quelques années des anthropologies du sonore et du sensible par lesquelles il s’intéresse aux insertions des migrants et réfugiés dans les villes libanaises et développe des enquêtes en écologie humaine (circulations virales au Liban, savoirs écologiques locaux des pêcheurs apnéistes au Sénégal).

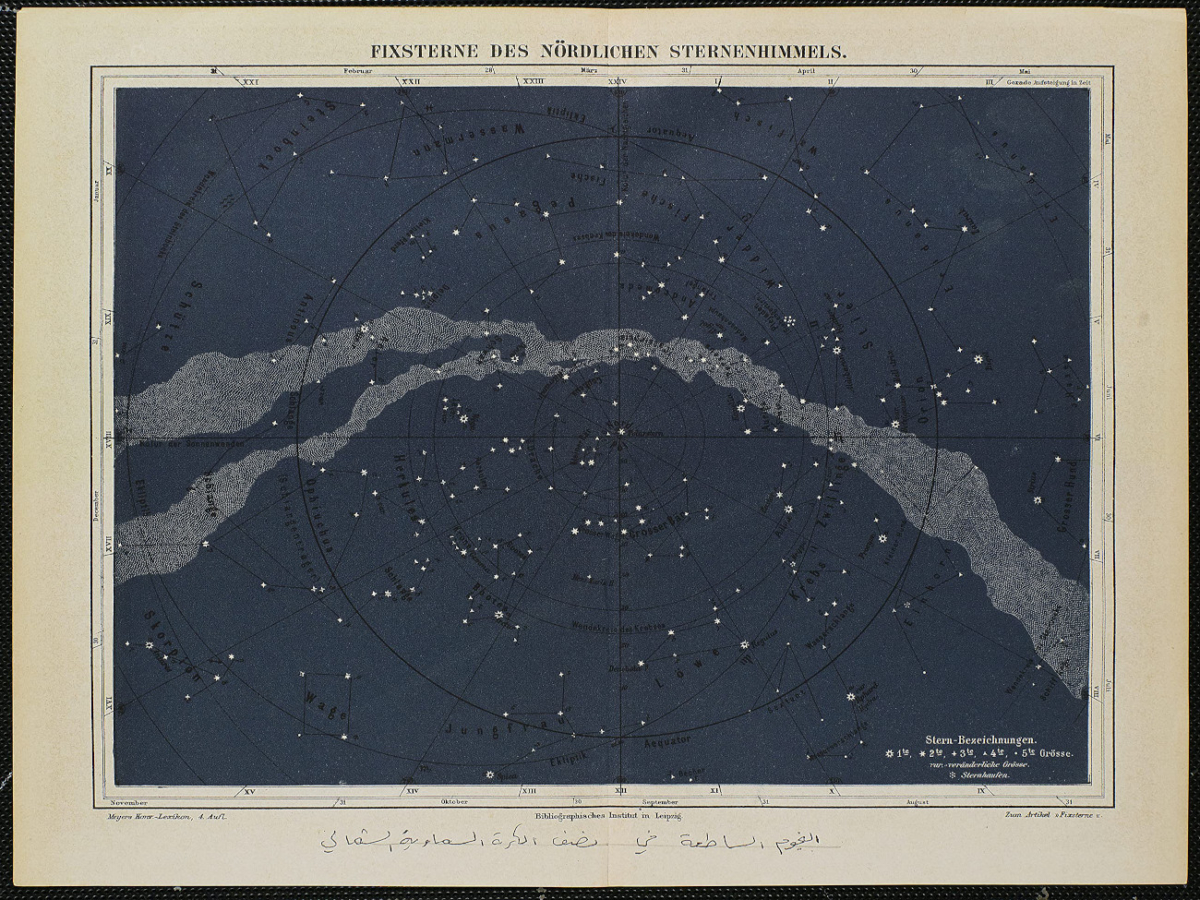

Photo: Nicolas Puig, 2019

Photo: Nicolas Puig, 2019

Marie Baltazar, Anthropologue, Héritages : Culture/s, Patrimoine/s, Création/s (UMR 9022), Paris.

– « Allo allo », entendez-vous dans les campagnes ? Pour une approche de la vie sociale par les sons

Ethnographie d’une tradition sonore propre aux villages du Languedoc méridional: les publications. Au quotidien, la vie sociale est sonorisée par des haut-parleurs annonçant aussi bien les décès que les commerçants du marché, le passage du camion pizza, le loto organisé par le comité des fêtes, les chats (et même les trousseaux de clés) perdus…

En tant qu’anthropologue, Marie Baltazar s’intéresse aux approches sensibles et sonores des communautés qu’elle étudie, tant en France qu’au Japon. Elle a travaillé sur les apprentissages de l’orgue et de la musique, avant d’orienter ses recherches sur les processus de patrimonialisation impliquant des artefacts sonores.

Photo: Marie Baltazar, 2021.

Photo: Marie Baltazar, 2021.

11h15-12h15 : Discussion de la Session 4

12h45-13h45 Atelier 1

Les ateliers seront tenus en parallèle dans des lieux différents

Virginie DUBOIS, artiste sonore et chercheuse indépendante, Aix-en-Provence

– L’écoute somatique

Atelier 2

Rrrrrose Azerty, compositrice/game designer, résident•e à l’Esaaix, Paris

– Atelier de Jeux Musicaux International de Aix En Provence (AJMIAEP)

14h15-16h15: Session 5: Plateau radio

Cédric Parizot, anthropologue, IREMAM (CNRS/Aix Marseille Univ) et Peter Sinclair, artiste et enseignant, laboratoire Locus Sonus Vitae, s’entretiennent avec les intervenants pour approfondirent les points et les questions soulevées au cours de ces deux journées d’études.

Les discussions retransmises en direct à travers une radio web ont été enregistrées et sont accessibles via ce lien [Plateau radio – Ecouter, du corps à l’environnement] sur le site Locus Sonus Vitae.

Comité d’organisation

Cédric Parizot, IREMAM (CNRS/Aix Marseille Université)

Peter Sinclair, Locus Sonus Vitae (Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence)

Pénélope Patrix, Responsable des relations internationales et de la recherche (Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence), chercheure associée au CEComp, U. Lisbonne

Partenariat

Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence

Institut de recherche et d’études sur les mondes arabes et musulmans

Ministère de la Culture et de la Communication

Centre national de la recherche scientifique

Aix Marseille Université

Image principale: Cédric Parizot, Alès, 2021

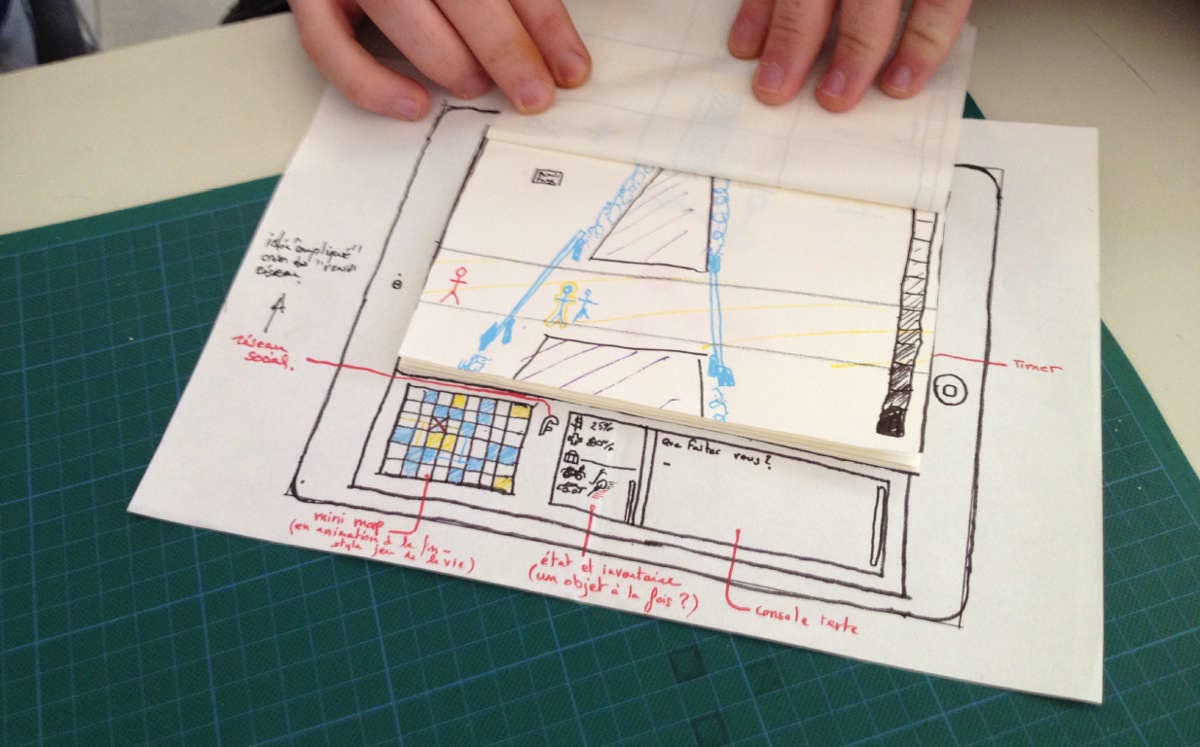

Jeu vidéo A Crossing Industry, 2018

Jeu vidéo A Crossing Industry, 2018

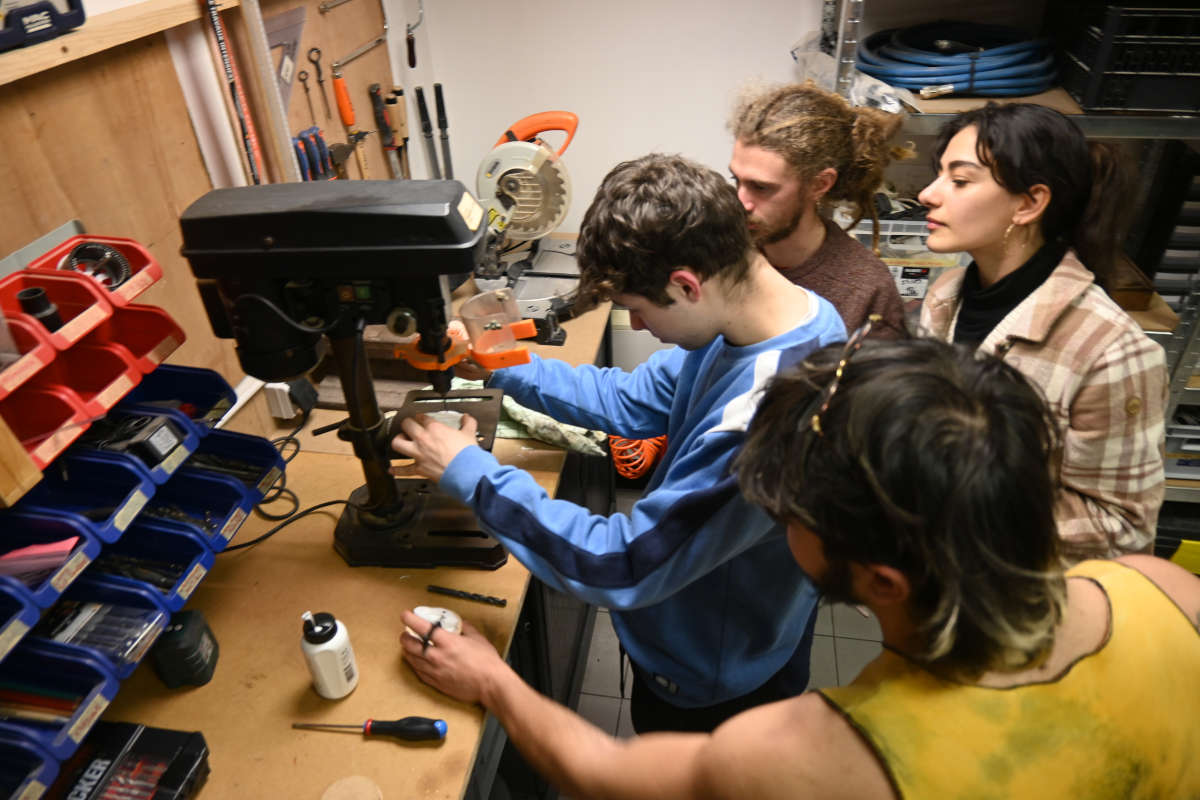

Crédit : Claire Favre-Taylaz

Crédit : Claire Favre-Taylaz Crédit : Claire Favre-Taylaz

Crédit : Claire Favre-Taylaz Crédit: Noémie Paté

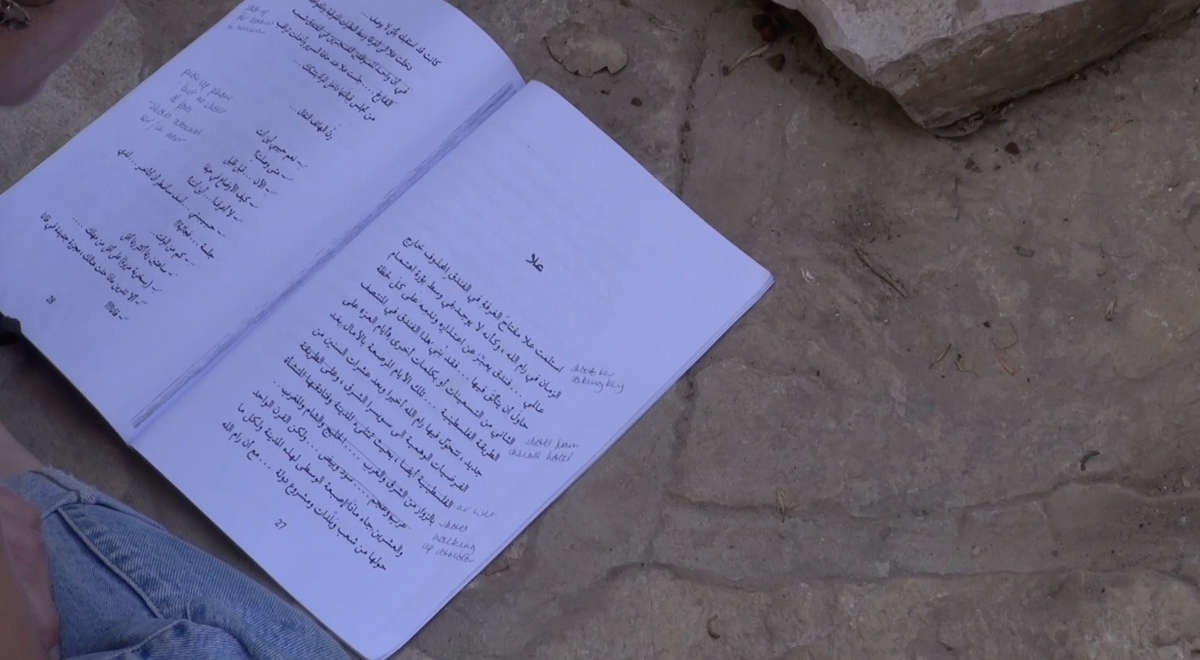

Crédit: Noémie Paté Crédit: Noémie Paté

Crédit: Noémie Paté