Mercredi 08 avril 2020

09h30-12h

Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence Felix Ciccolini,

Amphithéâtre

Rue Émile Tavan

13100 Aix-en-Provence

Entrée libre

Robots, miroirs fragiles ?

Une proposition organisée en collaboration avec France Cadet, artiste, professeure à l’école d’art d’Aix en Provence

Zaven Paré, chercheur en robotique et artiste, résident à l’IMéRA

– Robots, miroirs fragiles ?

Lorsqu’on roule en voiture, on se déplace dans un espace bidimensionnel de A à B, lorsqu’on se déplace en avion il s’agit d’un espace tridimensionnel et sans doute qu’avec les robots, il serait possible d’émettre l’hypothèse de nouveaux véhicules qui donneraient la possibilité de se déplacer non plus simplement dans un espace géométrique, mais dans une autre dimension, telle celle qu’on expérimente lorsqu’on se regarde dans un miroir. L’ubiquité proposée par certains dispositifs robotisés permettrait par exemple de se télérobotiser dans des corps mécaniques plus ou moins éloignés. Les robots anthropomorphiques ne seraient plus simplement une imitation, mais pourraient bien être des sortes de véhicules, en tant qu’agents de dédoublement des hommes dans le cas de la communication par téléprésence. Les robots sont des facettes de ce jeu de miroir entre l’homme et son univers, proposant des modes d’interopérabilité nouveaux.

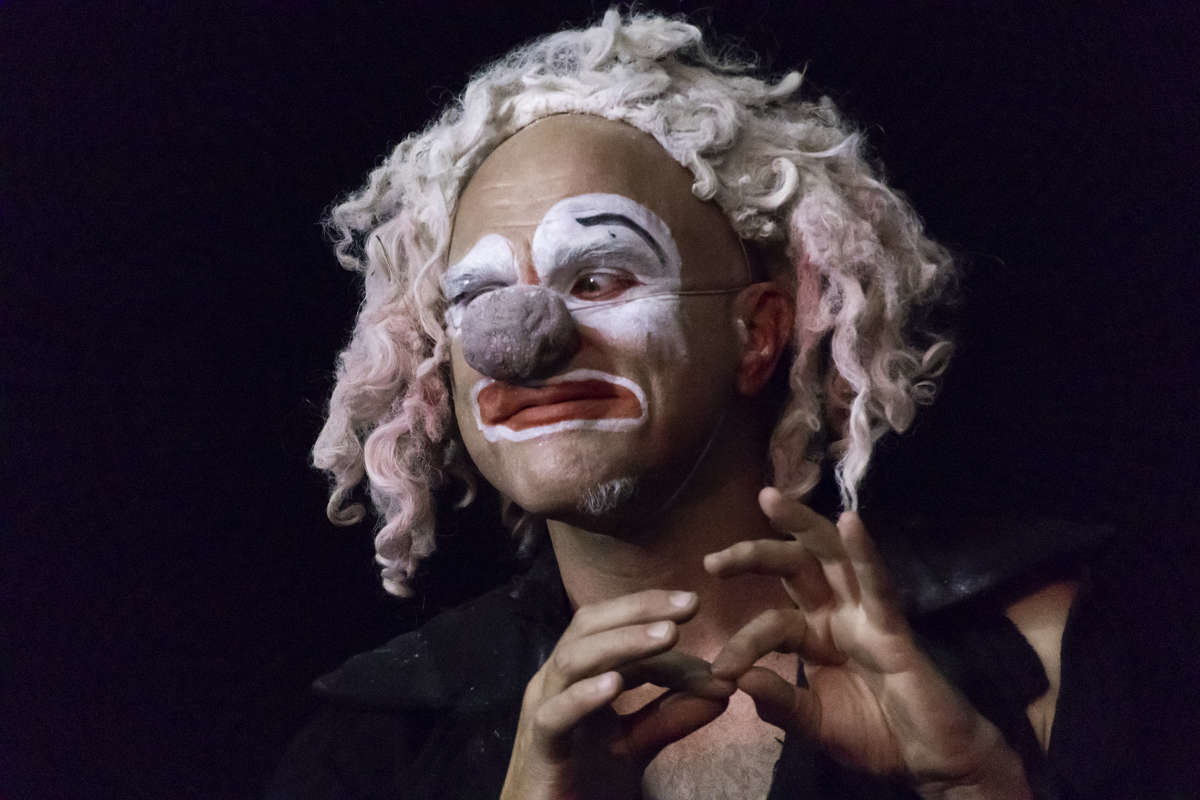

Considérer certains objets comme nos alter ego, nos compagnons ou ces sortes de miroirs ne serait donc pas exclu. Ainsi, dans un très grand nombre de cultures, les marionnettes constituent phylogénétiquement et ontologiquement des projections d’alter ego et, aujourd’hui, cette familiarité séculaire avec ces figures anthropomorphiques animées entraîne les robots dans leur filiation.

Extrait d’un dialogue avec le professeur Ishiguro Hiroshi à l’Advanced Telecommunication Research International Institute en 2013 (« The Art of Being Together with Robots : A Conversation with Professor Ishiguro Hiroshi », International Journal of Social Robotics, numéro hors-série, Londres, Springer, 2014, p. 129-136) :

Z.P. : Notre relation à nous-même se fait généralement à travers notre image dans les miroirs, les photos et le regard des autres. Quelle est la différence une fois que vous avez une copie de vous-même ?

I.H. : […] L’image dans le miroir n’est pas nous-même, au contraire, c’est une illusion […]. Si je compare une photo de moi à mon reflet dans le miroir, il s’agit de deux choses différentes.

Z.P. : Est-ce que le fait que vous vous êtes dupliqué change votre connaissance de vous-même ?

I.H. : Non, pas du tout, mais le geminoid est plus qu’une simple image. Généralement personne ne connaît sa propre apparence et son propre comportement. Ma secrétaire connaît mon comportement mieux que moi-même. Le geminoid est comme un frère jumeau, mais je ne peux pas me reconnaître en lui. Logiquement le geminoid est ma copie, et c’est tout.

Z.P. : Qu’est-ce qui va changer avec vos deux copies de vous-même ?

I.H. : Que voulez-vous dire ? Il se pourrait que je n’aie plus besoin de venir ici ou d’aller à l’université d’Ôsaka, par exemple.

Z.P. : Vous allez rester à la maison et contrôler les deux en même temps ?

I.H. : Oui, je pourrais le faire.

Les robots sont souvent présentés comme de nouvelles frontières de nos corps. Avec le théâtre des robots, il fut remarquable de pouvoir découvrir comment il était aussi possible de transformer une créature artificielle en être moral et fragile. Dans la première pièce avec l’andréide Geminoid F, à défaut d’un véritable dialogue, la poésie habitait la machine, elle grandissait le robot et le transformait en véritable « fable » humaine, un miroir d’Orphée, un rêve providentiel renvoyant l’image du miroir de notre impuissance.

Agnes Giard, anthroplogue, chercheuse au sein du projet EMTECH, Freie Universität Berlin et au laboratoire Sophiapol, Paris Nanterre

– Robots faibles et poupées stupides : les créatures alternatives au Japon

Depuis le début du XXIe siècle, le gouvernement japonais qui refuse d’ouvrir les frontières mène une politique pro-robot afin que le travail soit confié à des machines « pour pallier au manque de bras ». Dopée par cette politique pro-robot, les ersatz d’humains se multiplient au Japon, notamment dans le domaine des relations sociales et émotionnelles. De façon très révélatrice, la plupart d’entre eux sont développés sur des modèles conceptuels très proches de ceux qui président à la fabrication des poupées de silicone. Ainsi que j’aimerais le démontrer, ces robots ne visent en effet pas à reproduire l’humain « en mieux », mais au contraire à en fournir une version « pathétique », sous des formes marquées par l’immaturité, la déficience ou l’infirmité. Pour le dire plus clairement : ces robots, en apparence, ne servent pas à grand-chose. Comment comprendre que les laboratoires japonais accouchent de prototypes qui s’inscrivent à rebours des attendus habituels en matière de robotique ? En comparant la fabrique des love dolls avec celle des robots sociaux, j’espère apporter un éclairage inédit sur ce phénomène.

Comité d’organisation

Cédric Parizot (IREMAM, CNRS/AMU), Jean Cristofol (ESAAix, PRISM AMU/CNRS), Jean-Paul Fourmentraux (Centre Norbert Elias, CNRS/AMU/EHESS), Anna Guillo (LESA, AMU/CNRS), Manoël Penicaud (IDEMEC, CNRS/AMU)

Recherche, art et pratiques numériques est un séminaire transdisciplinaire qui s’intéresse aux perturbations productives que génèrent les collaborations entre les chercheurs en sciences humaines et les artistes dans le domaine du numérique. Il s’inscrit dans la suite des réflexions et des expérimentations que nous avons menées à l’IMéRA dans le programme antiAtlas des frontières depuis 2011 tout en élargissant notre questionnement au-delà de la seule question des frontières. (lire la suite)

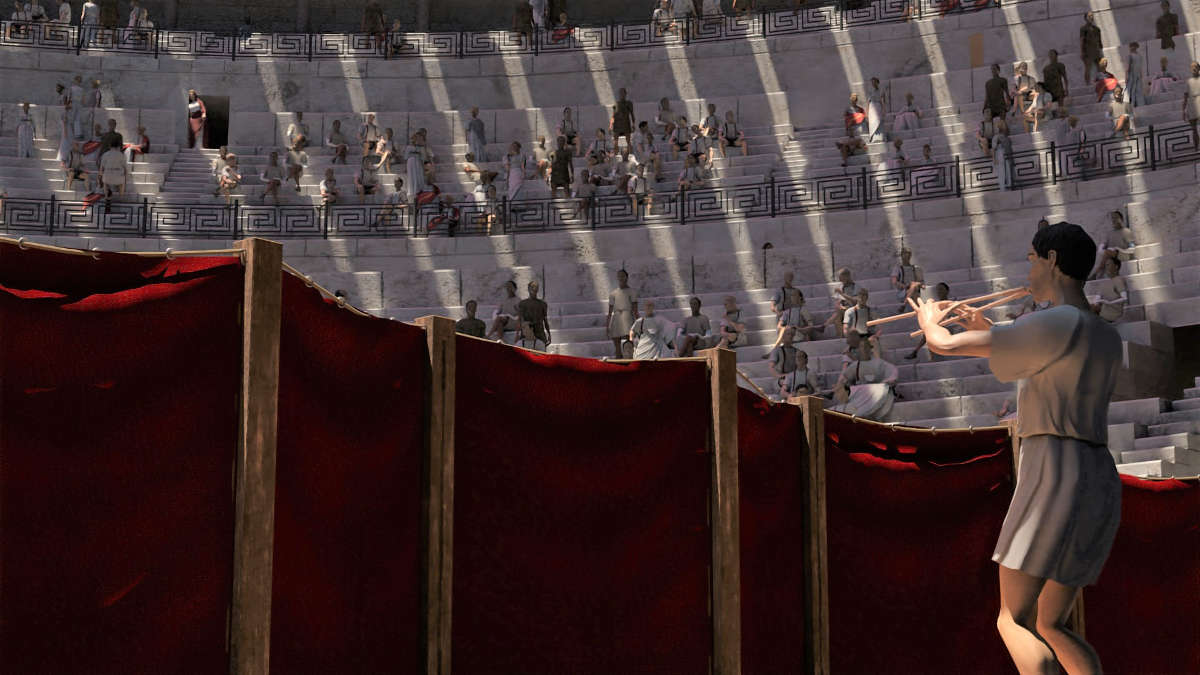

Photo: Zaven Paré, c5 bleu.