Une anthropologie du quotidien sans perspectives

Mise en ligne 3 novembre 2023

Le 17 janvier 2023, Juliette Duclos-Valois soutenait à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris, sa thèse intitulée Les conditions de la migration des personnes aux prises avec les conflits irakiens (2013-2022). Une anthropologie du quotidien sans perspectives.

Présidé par Michel Naepels, le jury était composé de Hamit Bozarslan (directeur de la thèse), Marc Breviglieri (rapporteur), Cédric Parizot (rapporteur), Leyla Dakhli, Chowra Makaremi et Michel Naepels.

Juliette Duclos y propose une intéressante réflexion sur les conditions dans lesquelles s’opèrent ou non les migrations. Se démarquant radicalement des approches contextuelles et déterministes, elle offre une analyse ethnographique situationnelle et relationnelle des conditions d’émergence qui affectent les choix et les capacités d’agir des personnes avec lesquelles elle a travaillé. Son originalité tient au choix de rendre intelligible les parcours qui mènent soit aux installations prolongées de certains déplacés hors de chez eux, soit au refus de la migration. Compte tenu de son originalité, nous avons a choisi de publier la soutenance présentée par Juliette Duclos Valois, ainsi que le rapport établi par Cédric Parizot, rapporteur et membre du jury.

Extrait de la soutenance

Un mot, pour commencer, sur le sujet de la thèse lui-même. La thèse s’est intéressée aux conditions de la migration des personnes aux prises avec les conflits irakiens. Les enquêtes, dont la relation alimente le contenu de la thèse, se sont déroulées sur une période qui s’étale de l’année 2013 – date à laquelle l’État islamique commence à convertir ses prétentions politiques en expansion territoriale –, à l’année 2022. Il faut ajouter que cette recherche au long cours – et donc la durée dont elle a pu bénéficier –, m’a permis de véritablement prendre la mesure des conséquences de la guerre sur les trajectoires effectives des individus. Je nourris l’espoir – sinon l’ambition – que ce travail contribue à une compréhension renouvelée des mobilités, des déplacements internes de populations, a fortiori des migrations « longue distance » engendrées par la guerre.

S’emparer de la thématique migratoire pour travailler dans un pays comme l’Irak – traversé depuis de trop nombreuses années par des conflits violents –, pouvait assigner le cadre théorique de ma recherche à des paradigmes déterministes de deux natures. D’un côté, si je m’étais attachée à répondre au pourquoi de la migration en suivant ces approches « macro », je serais tombée, me semble-t-il, dans le piège d’une lecture causaliste à « grosse maille » présupposant que les conflits armés sont un facteur prépondérant et déterminant des déplacements de population : « c’est la guerre, les gens fuient » ! D’un autre côté, je me serais sans doute empêtrée – à un niveau « micro » cette fois –, dans les théories de l’action et de la décision, qui présupposent quant à elles que dans des situations troublées les personnes seraient en capacité d’évaluer rationnellement les coûts et les bénéfices associés aux déplacements et à la migration. Ainsi que le révèle la thèse, il est douteux que ces grilles de lecture puissent nous aider à comprendre les logiques de parcours, ni même à les prédire ; ces approches écrasent plutôt les « faits de la migration », et se révèlent en définitive incapables d’expliquer le cheminement des personnes, sinueux le plus souvent ; l’issue des cas de conscience auxquels elles font face ; incapables de pénétrer la raison pour laquelle les occasions postées sur le chemin des individus sont ou non saisies, avec tout ce que la chose suppose en termes d’arrachement. Pour faire droit à de tels cheminements, il faut s’émanciper à mon sens des explications « macro contextuelles », mais aussi des déterminismes présents dans les paradigmes dits de la « décision ». Il ne s’agit plus de simplement considérer un contexte objectif et les contraintes que ce dernier ferait peser d’emblée sur la conduite des individus, mais de partir des conditions que les personnes elles-mêmes peuvent poser – à même leur expérience – pour la constitution d’une trajectoire propre.

C’est ce point de départ qui m’a amenée à déployer ce que j’oserai qualifier « d’anthropologie de l’instant » (par référence aux « instances du quotidien »), ou d’anthropologie processuelle, attentive notamment aux sentiments et aux affects, en lieu et place des explications nomologiques mobilisant tout un ensemble de catégories macro-politiques. Car, s’il est bien une chose que « l’instant », les circonstances, les situations, ou l’occasion n’instancient pas, – mon matériau en témoigne – ce sont bien ces « grosses catégories ». C’est bien pourquoi la recherche a choisi la « perspective du quotidien », « quotidien a priori sans perspective » des personnes aux prises avec les conflits irakiens, pour se concentrer in fine sur la façon dont la question d’un départ pourra ou non se poser comme issue d’une expérience singulière. À l’inverse de nombreux de travaux qui rationalisent a posteriori le fait de la migration – lorsque les « jeux sont faits » pourrait-on dire –, j’ai eu la chance de pouvoir déployer l’enquête dans l’antécédent, avant même que ne s’esquisse une quelconque perspective de départ. L’attention dans la thèse à ce qui sourd de ces expériences multiples et la possibilité de suivre sur un temps long la relation entre configurations antécédentes et faits conséquents m’ont conduit à substituer à l’approche déterministe, toute théorique, un point de vue qu’on pourrait qualifier « d’émergentiste ».

Cette attention est évidemment liée aux relations que j’avais eu l’occasion de nouer lors d’une enquête antérieure à l’engagement dans la thèse, menée entre 2013 et 2014, sur un tout autre sujet, relatif aux difficultés d’irrigation et d’approvisionnement en eau que rencontraient les agriculteurs du Sinjar. J’avais alors suivi, inquiète, mais à distance, les péripéties liées à la fuite de plusieurs de mes interlocuteurs yézidis, soudainement confrontés à l’offensive de l’État islamique sur le district, le 3 août 2014. Avant que cette date ne fasse véritablement événement pour l’ensemble des yézidis, les échanges m’avaient déjà fait ressentir – quoique confusément – le caractère mélangé des sentiments éprouvés par mes interlocuteurs, tout autant que l’opacité de la situation pour chacun. Personne ne savait trop quoi faire ni ce qu’il l’attendait. Ceux qui auraient dû fuir devant le danger semblaient plutôt se perdre en conjecture et dans une attente sans fin. Ce qui n’a pas été sans inquiéter, par surcroit, l’observateur extérieur que j’étais. Ce que je percevais alors tranchait avec les présomptions présentes dans la littérature relative aux phénomènes migratoires et notamment les relations de cause à effet qu’elle établissait avec les situations de conflits. Je voulais donner un prolongement à l’intuition, comprendre les « raisons du sur place ».

Au point de départ de la thèse – dans un curieux parallélisme avec ce que je pourrai observer sur place, en Irak –, il m’a fallu lutter (psychologiquement aussi) contre une première forme d’assignation à résidence. Rappelons que la recherche financée en France est soumise à des contraintes règlementaires liées aux responsabilités qui sont portées à la charge de l’employeur en termes de sécurisation des conditions d’exécution du contrat de travail : l’ouverture des terrains d’enquête, via les ordres de mission, dépend ainsi de l’appréciation que porte l’administration sur l’exposition potentielle du chercheur à tout un ensemble de risques ; d’où un régime d’autorisation de déplacement indexé sur le classement des pays sur une échelle de dangerosité. Les restrictions d’accès procèdent d’une simple conformité à cette norme ; elles sont établies sans participation du chercheur à l’instruction, sans considération expresse du cas particulier que pourrait constituer chaque recherche, sans mention donc des exigences et des conditions qui s’attacheraient à sa réalisation. Comme pour de nombreux chercheurs, ces restrictions menaçaient d’emblée mes accès au terrain et auraient pu peser sur la production du matériau nécessité par le travail de la thèse. Face à ces contraintes, la thèse a notamment dû son salut à une redéfinition de son terrain propre. Le terrain de ma thèse n’était plus uniment identifié aux seules possibilités de déplacements sur les lieux ; il gagnait en extension à travers la valeur que pouvaient désormais prendre les liens, noués dans la durée, avec mes interlocuteurs au gré des allers et retours (je connais la plupart d’entre eux depuis plus de six ans), ou celle que constituait, par ce biais, l’établissement de conversations continuées, via internet. Creuser l’analogie entre l’incertitude liée à mes propres déplacements et l’incertitude – beaucoup plus radicale –, qui frappait les populations irakiennes quant aux nécessités de l’exil, comme quant à la possibilité de pouvoir retrouver un chez-soi, m’a permis de donner un tour plus réflexif à la constitution de mon matériau. L’usage conjoint d’internet, par exemple, s’est révélé suggestif de ce point de vue. Internet n’aurait pu être, en effet, qu’un moyen de « conservation » du lien entre mes interlocuteurs et moi. Mais c’est précisément l’agilité des jeunes irakiens sur le réseau qui m’a « désigné » ce média social comme terrain à part entière. Sans cela, je n’aurais d’ailleurs pas été sensible – ainsi qu’il apparaît au chapitre V. – au fait qu’internet, espace communément qualifié de « virtuel », était devenu un terrain d’expérimentation « réel » pour ces jeunes irakiens. J’ai ainsi pu montrer qu’Internet ne figurait pas seulement un lieu de projection de l’image et de soi, mais pouvait devenir – par effet retour dans le « réel », précisément –, un actant déterminant de la construction des parcours, un véritable plan d’affleurement des stratégies de territorialisation.

Deux des mots clefs qui figurent dans le résumé de la thèse pointent vers les champs dans lesquels sont constitués ses principaux apports : le cours général de l’expérience, d’une part, et les situations du quotidien, d’autre part. L’expérience du sujet forme avec les notions d’environnement, de ressources, de situation, de croyance et d’habitude, le réseau conceptuel à partir duquel il m’a été possible de formaliser l’interprétation de mon matériau. Ce réseau est présent dans la tradition pragmatiste, singulièrement dans l’œuvre de John Dewey, auteur peu mobilisé en anthropologie, avant que n’aient pu poindre ces dernières années – après une longue période de mépris réciproque –, la perspective d’une alliance nouvelle entre philosophie et sciences sociales. Dewey s’est intéressé avec une grande précision à tout ce qui permet aux individus de rétablir une certaine continuité de l’expérience – lorsqu’ils traversent des situations troublées – dans l’actualisation du rapport à leur environnement. En suivant Dewey, je crois avoir réussi à mettre en évidence la façon dont les situations traversées dans le cas d’espèce, et conjointement les habitudes – qui permettent de conférer un sens à ces situations et de régler le rapport de chacun à son environnement –, contrôlaient l’expérience des individus.

Nous avons, aurait dit Gilles Deleuze, exactement la consistance de nos habitudes. Que devient alors l’existence lorsque le désordre de la guerre vient directement les menacer ? À quoi se « raccrocher » lorsque les conditions environnementales dont on pouvait bénéficier sont soudain défaites ? J’ai montré que les individus n’avaient d’autre choix que de se « replier » sur un quotidien. Non pas tant pour se recroqueviller, sous l’effet de la menace, que parce que, plus simplement, les tâches s’accumulent, et qu’il faut pouvoir parer à tout. Mais alors que ce quotidien est donné sans perspective, du fait même de la guerre, on peut voir que les presque rien qu’il offre peuvent être l’occasion de rétablir un lien fonctionnel avec un environnement et de ré-organiser l’expérience des individus. C’est dans ce bloc d’espace-temps, en effet, que se constituent des devenirs, à travers ce que nous avons appelé la « pesée » qui met en jeu et en mouvement l’ensemble des attachements.

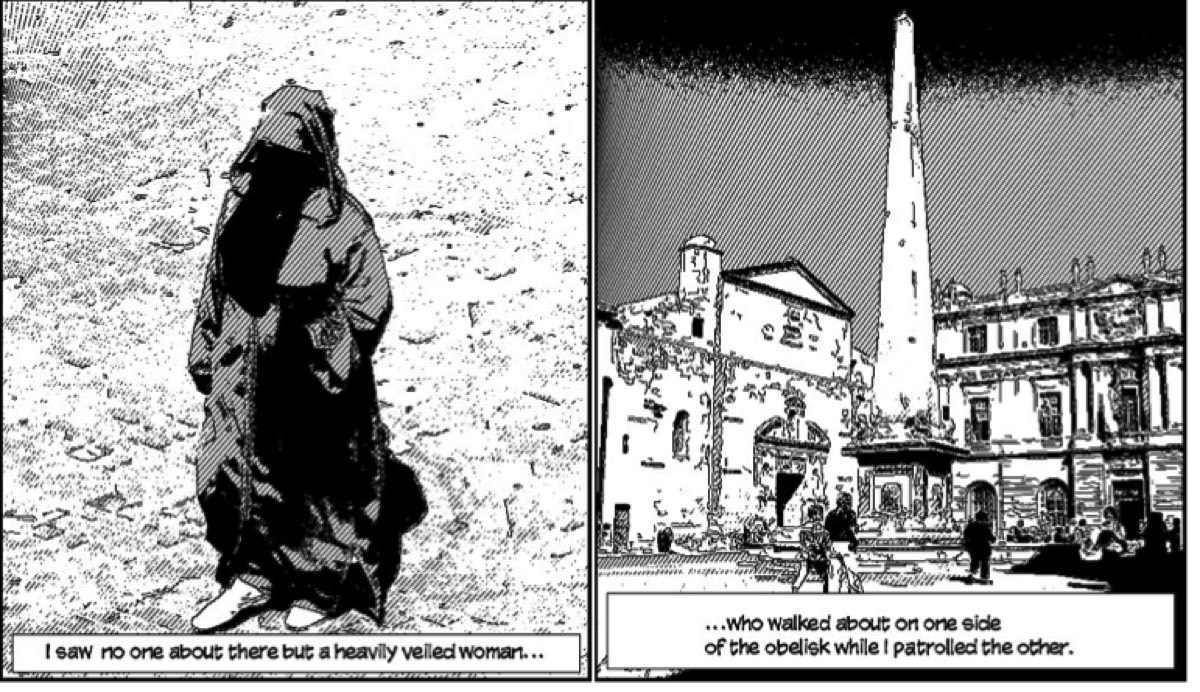

Un autre apport de la thèse, évidemment, est de pouvoir expliquer pourquoi, au terme de la « pesée », les gens ne partent pas, en général. L’actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi l’a très bien exprimé, pour son propre compte, dans une interview récente : « si les gens pouvaient rester chez eux (dit-elle) jamais ils ne partiraient ». D’ailleurs, des reportages entiers n’ont-ils pas été récemment consacrés à cette « bizarrerie » qui voyait les réfugiés ukrainiens – pourtant accueillis « à bras ouverts » par les états membres l’Union européenne –, retourner chez eux sous les bombes ? En réalité, la migration représente toujours un plan B.

On peut faire observer que cette conclusion remet en cause les interprétations binaires que les institutions en charge de l’évaluation des dossiers d’asile et de l’octroi du statut de réfugié développent à travers la mobilisation de la catégorie de « déplacement forcé ». Tout se passe en effet, comme si, pour pouvoir recevoir la qualification de réfugiés, les personnes devaient impérativement faire la démonstration qu’elles avaient dû fuir dans la plus parfaite improvisation, sans jamais savoir où aller. Tout témoignage contraire, susceptible de conférer une quelconque épaisseur expérientielle à leur trajectoire, les condamneraient, à l’inverse, aux soupçons de la migration économique, et à venir grossir les rangs des déboutés du droit d’asile. De ce fait, les chercheurs qui recueillent les témoignages des migrants sur les chemins de la migration comme au terme de celle-ci sont régulièrement confrontés à des récits anticipant – à force d’apprentissage – la qualification qu’ils sont susceptibles de recevoir de la part des autorités. Leurs travaux ne prennent alors le plus souvent que la mesure d’un artefact lié aux conditions d’accueil, qui masque la nature du processus rendant décidable le fait de la migration.

S’il fallait ajouter un troisième apport de la thèse, il serait plutôt d’ordre méthodologique. Un premier versant, déjà exposé, a trait aux difficultés d’accès au terrain et à l’ordre réflexif qu’elles m’ont imposées. En creusant les parallélismes entre la situation du chercheur et l’enquête menée par ses interlocuteurs en Irak, la démonstration m’a amené à « dé-tropicaliser » la question du terrain et à m’éloigner ce faisant d’une perspective culturaliste. En marquant la différence d’approche avec les paradigmes déterministes des war and migrations studies, j’aurais pu m’affranchir d’une analyse causale et satisfaire dans le même temps aux canons de la discipline en lui opposant la richesse du matériau ethnographique et, pour reprendre la formule de Geertz, la seule épaisseur de mes descriptions (« thick description »). Je n’aurais pas su alors expliquer les différences qui marquent les trajectoires comparées de mes interlocuteurs au Sinjar et à Mossoul. Afin de pouvoir isoler les déterminants concrets des trajectoires, j’ai choisi à l’inverse de maintenir le lien de causalité comme horizon de mes démonstrations à travers l’approche processuelle. Ce parti pris d’ordre méthodologique m’a accessoirement permis de mettre à la bonne distance des récits personnels particulièrement douloureux sans perdre d’empathie, ni rien sacrifier du lien qui continue de m’attacher aux personnes rencontrées tout au long de cette recherche.

Il est resté une « boîte noire » dans la reconstitution des « constructions bricolantes » ayant permis à mes interlocuteurs de tenir dans les épreuves qu’ils ont traversées. Je m’en explique dans la thèse. Il s’agit de la perspective des femmes et de leur rôle dans le réglage des situations domestiques. On pourrait dire, ce qui est vrai, qu’elles avaient apparemment peu voix au chapitre concernant les décisions engageant la famille. En réalité, je vois bien qu’il leur appartenait de donner à ces décisions une traduction concrète et fonctionnelle dans la vie de tous les jours. Une perspective de recherche, pour moi désormais, serait d’ouvrir cette « boîte noire ». Mais il me faudrait alors sérieusement apprendre l’arabe. On ne dira pas qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, mais qu’il pourrait être utile d’utiliser ce moyen pour approfondir la question. À l’inverse, l’absence de maîtrise de la langue m’a permis de faire de la traduction un point de vigilance permanent dans la recherche. Je ne sache pas d’ailleurs que la maitrise de la langue change quoi que ce soit à cette vigilance interprétative. Et il n’est peut-être pas mauvais que j’aie pu faire les choses dans cet ordre pour alimenter ma compréhension du terrain d’une incompréhension première.

Parmi les perspectives ouvertes par la thèse – qui donnent un prolongement positif à la critique qu’elle adresse aux théories de l’action –, j’aimerais insister pour finir sur une question abordée dans sa conclusion, qui a émergé dans le cours de la rédaction et qui concerne l’approche du sujet dans la construction des cas. Alors que mon attention était d’emblée dirigée vers les individus, je leur ai conféré dans la thèse une agentivité « plus faible que prévu » ; moins logée dans la volonté, l’intentionnalité, les plans que chacun échafaude, qu’articulée aux circonstances, aux habitudes, à une multiplicité d’agencements.

Quel prolongement donner à cette perspective ? Il faudrait pouvoir creuser l’intuition – toute Deleuzienne – que les conditions dans lesquelles les mécanismes d’individuation peuvent se produire et constituer des personnes ou des moi concernent, en premier lieu, des multiplicités de relations qui ne se rapportent à aucun sujet comme unité préalable. C’est ce que la thèse me semble pouvoir illustrer.

Juliette Duclos Valois, 17 janvier 2023

Émilien Urbano, Oil wells, War of a forgotten nation, Qayarrah, Iraq, 2016

Émilien Urbano, Oil wells, War of a forgotten nation, Qayarrah, Iraq, 2016

Extrait du rapport de soutenance de Cédric Parizot

Cette thèse se divise en cinq chapitres. Le premier, méthodologique, revient sur les difficultés d’accès au terrain et les conditions dans lesquelles s’est effectuée la recherche ; l’analyse est brillante et d’une grande portée épistémologique. Les chapitres 2, 3 et 4, tout aussi passionnants, s’inscrivent dans une démarche chronologique pour restituer les grands mouvements de populations exposées aux conflits qui ont marqué la région depuis 2013. Le chapitre 2 relate les épreuves des populations du Sinjar et de Mossoul lors de la prise de la région par l’Etat islamique. Il interroge les parcours des personnes qui ont choisi de se mettre à l’abri ou, au contraire, de rester sur place. Le chapitre 3 se focalise sur les deux premiers mois de déplacement des populations. Il interroge comment les populations déplacées se sont débrouillées pour s’installer ailleurs, trouver des soutiens et comment la question de la migration à l’étranger a pu une nouvelle fois se poser. Le quatrième chapitre analyse la vie quotidienne en déplacement, la manière dont les personnes ont reconstruit un milieu de vie dans des environnements parfois hostiles. En abordant la question de la vie dans les camps ou dans d’autres situations, l’auteure s’interroge sur la manière dont ces expériences peuvent alimenter le questionnement en faveur d’un départ, d’un retour ou d’une installation durable dans le Kurdistan irakien. Le dernier bouleverse partiellement cette chronologie pour s’interroger sur le résultat de ces expériences et de la manière dont des éléments ultérieures ou antérieures ont pu les transformer et affecter leur devenir.

Ce travail se démarque des approches contextuelles et déterministes, pour proposer une analyse ethnographique situationnelle et relationnelle des conditions d’émergence qui affectent les choix et les capacités d’agir des personnes avec lesquelles elle a travaillé. Son originalité tient au choix de rendre intelligible les parcours qui mènent soit aux installations prolongées de certains déplacés hors de chez eux, soit au refus de la migration.

L’analyse s’appuie sur un matériau ethnographique extrêmement riche récolté dans les régions de Mossoul, Sinjar et dans le gouvernorat de Duhok, au cours d’une série d’enquêtes sur place, ainsi que d’entretiens et de recherches dans les espaces numériques pendant la période de préparation du doctorat (2016-2022). En y ajoutant les informations qu’elle avait collectées au cours d’enquêtes menées pendant ses études de Master (2013-2016), Juliette Duclos-Valois propose une anthropologie processuelle sur une période de 8 ans. Le format de la thèse, le style et l’élégance du récit plongent littéralement le lecteur dans la vie de plusieurs familles irakiennes et de leur entourage pendant ces éprouvantes années. Le récit est captivant et poignant. Pourtant l’auteure ne tombe jamais une seule fois dans le pathos ou dans le sensationnel. Elle s’attache simplement à rendre compte avec pudeur, respect et une grande qualité stylistique du quotidien de la guerre, de la fuite, du déplacement et du retour, en restituant avec justesse les paroles des personnes qui ont vécu ces bouleversements et ont tenté, chacun avec leurs moyens, et les expériences singulières, de composer. C’est certainement pour cette raison que la guerre et que ses atrocités soient si peu évoquées dans leurs discours. Cette absence – surprenante pour quelqu’un qui n’a pas été directement impliqué dans une situation de guerre, marque en réalité la sourde omniprésence du conflit et la difficulté d’en parler. Cette tendance qu’ont les personnes à évacuer la guerre dans les discussions avec l’anthropologue ou celles du quotidien, lui rappelle l’attitude de certains Israéliens et des Palestiniens pendant la seconde Intifada, et ce qu’il a lui-même vécu sur son propre terrain en Israël Palestine. Le fait de ne pas mentionner constamment le conflit, ou des situations d’une grande violence, dans le quotidien est une manière de se protéger et de restaurer un semblant de normalité dans une situation fondamentalement anormale et bouleversante.

L’analyse reste omniprésente, mais est parfaitement articulée aux descriptions et aux récits de vie. Elle permet ainsi de bien situer la singularité et la spécificité de l’approche de la doctorante dans le champ d’étude des migrations, ainsi que les questions qu’elle ouvre.

Le format singulier de cette thèse n’offre pas seulement un manuscrit passionnant à lire, mais rend également compte de la qualité de l’ethnographie et des rapports humains que l’auteure a développée avec ses hôtes et ses interlocuteurs, au cours de ces huit dernières années, et ceci en dépit des nombreux obstacles auxquels elle a été confrontée. C’est tout d’abord le contexte de la guerre qui a rendu les lieux de sa recherche particulièrement dangereux. Cependant, Juliette Duclos-Valois a habilement composé avec ces difficultés. Grâce à sa prudence et son savoir être, son attention et aux relations qu’elle a développées avec différents réseaux d’acteurs sur le terrain (journaliste, ONG, autorités locales, etc.), elle a su mettre en place un dispositif d’enquête efficace et tout à fait respectueux de ses hôtes. Dans le premier chapitre de la thèse, elle offre d’ailleurs une analyse tout à fait intéressante de ce dispositif, de certaines de ses tactiques de passing. De même, sans le dire explicitement, elle prend tout à fait la mesure et décrit les formes d’intercorporéités (Jean Paul Thibaud) qui ont émergé entre elle, les traducteurs auxquels elle eut recours, ou encore les journalistes qui l’ont accompagnée, et la manière dont celles-ci ont construit et orienté son dispositif de recherche.

Toujours dans le chapitre 1, Juliette Duclos-Valois décrit avec beaucoup de justesse la dérive managériale de la recherche française et tout ce qui l’accompagne, c’est-à-dire une judiciarisation et une bureaucratisation des missions sur le terrain par un ensemble d’institutions qui font de plus en plus obstacle à toute forme d’enquête ethnographique immersive. Cette analyse, n’est cependant jamais à charge. Elle est ethnographique. Elle évalue ainsi avec précision, pertinence et justesse comment les procédures d’organisation des missions et des différents acteurs qui « accompagnent », pour ne pas dire « guident » l’anthropologue, dans le choix de son « terrain », interviennent activement dans l’organisation des modalités, des temporalités, ainsi que dans la construction de l’objet d’étude ou la formalisation des questionnements de la chercheuse. L’auteure montre ainsi comment le désir impérieux et les mécanismes des institutions de se décharger de toute responsabilité juridique au cas où il arriverait malheur à l’anthropologue ne viennent pas seulement faire obstacle à ses enquêtes, mais doivent être dorénavant pris en compte pour comprendre le fonctionnement de plus en plus complexes de nos dispositifs de recherche et de l’augmentation du nombre d’actants humains et non-humains qui y participent, au sein et hors du « terrain ». Ce témoignage et cette analyse ont une grande valeur. Les chercheuses et les chercheurs qui on a fait du terrain dans les années 1990, ou avant cette période prendront la mesure de l’écart de leurs conditions de travail avec celle de leurs étudiantes et étudiants actuels.

En outre, à travers cette réflexion sur les conditions de préparation de ses missions, mais aussi en articulant des séjours sur place, des entretiens à travers les réseaux sociaux, ainsi que l’analyse du contenu et des formats des traces numériques des personnes avec qui elle a travaillé, Juliette Duclos-Valois propose une réflexion intéressante sur les redéploiements spatio-temporels de nos terrains de recherche, ainsi que celles des corporéités de l’enquêteur et des enquêtés. A travers ses navigations dans ces espaces complexes, l’auteure est très attentive aux formats et à la dynamique des relations qu’elle développe dans le cadre de ses rencontres dans le monde analogique (en Irak), mais aussi aux conditions dans lesquelles s’effectuent celles qu’elles déploient dans les espaces numériques et les enjeux politiques et sociaux des traces qu’elle ou ses enquêtés y laissent.

Elle montre d’ailleurs combien les redéploiements de nos espaces de vie en cette période post-numérique redistribue et (re)formate différemment ce que Louise Merzeau qualifie de présence informationnelle. Entre ces espaces analogiques et numériques en conflits, surveillés, contrôlés et investigués par un ensemble d’acteurs (services de renseignements, entreprises commerciales, ONG, chercheurs, journalistes, etc.), les irakiens suivis par la doctorante développent constamment des stratégies de passing, qu’il s’agisse de franchir un checkpoint, d’obtenir un droit de passage à la frontière ou de se constituer un profil Facebook qui permettra d’ouvrir des portes, des réseaux ou des lignes de fuite décisives à leur survie. Juliette Duclos-Valois ne procède donc pas simplement à une « ethnographie augmentée » (p. 316) comme elle l’affirme, qui lui permettrait de compenser les interdictions bureaucratiques et le danger du terrain pour mener une enquête « à distance ». Non. Elle déploiement davantage une ethnographie post-numérique tout à fait en phase avec les mutations de notre monde. C’est souvent dans les camps de déplacés et de réfugiés que les entreprises high-tech européennes ou nord-américaines ou encore chinoises testent et expérimentent des systèmes de paiement, d’identification, de surveillance et de constitution de bases de données avant de les redéployer dans les pays les plus privilégiés. Ce sont d’ailleurs les interlocuteurs de Juliette Duclos-Valois qui lui ont incité à développer une réflexion autour des enjeux que recouvrent la constitution de profil numériques selon de formats qui répondent à la fois au type de réseau social (Facebook, Instagram, etc.), aux conditions de surveillance, mais aussi à attirer des acteurs avec lesquels on espère entrer en contact.

A cette réflexion sur les redéploiements de nos corporéités et de nos espaces de vie en période de conflit et post-numérique, Juliette Duclos-Valois ajoute une intéressante déconstruction des approches personnalisant ou individualisant le projet migratoire et le réduisant en termes de débat, de choix et de calcul. Dans les chapitres 2, 3, 4 et 5, elle montre tout d’abord avec soin combien l’habitude qui construit la croyance, barre souvent le chemin à l’expérience du danger et de la menace et comment elle peut affecter les décisions de rester, de partir, de s’installer temporairement ailleurs, ou de revenir. Elle montre ensuite que même lorsque les expériences désamorcent les croyances construites dans l’habitude du quotidien, elles émergent à travers des processus relationnels complexes. Elle montre ainsi comment perception et action se construisent à travers des dispositifs cognitifs et sensoriels profondément affectés par les mécaniques relationnelles que façonnent les rapports d’autorité, de pouvoir et d’alliances au sein du village, du quartier, et bien sûr au sein de la famille élargie entre génération, entre les genres. Juliette Duclos-Valois met non seulement en place une anthropologie relationnelle (Desmond), mais aussi, une anthropologie qui s’inscrit dans le prolongement la théorie de l’énaction (Varela, Thompson et Rosch). Elle ne situe ni l’action ni l’expérience dans la corporéité de la personne réduite aux limites de son corps biologique, mais dans une corporéité élargie qui articule les systèmes moteurs et sensoriels de celle-ci et certains éléments humains et non-humains de son environnement.

Lorsqu’une expérience se produit, c’est-à-dire, lorsque les modes opératoires et les croyances habituelles montrent leurs limites, les processus d’évaluation ou de « pesée » qui conditionnent les réactions à adopter et les décisions à prendre dépassent donc l’individu pour s’inscrire dans une corporéité, des mécaniques relationnelles, des spatialités et des temporalités plus larges. Ces pesées sont ainsi envisagées par Juliette Duclos-Valois dans le cadre des multiples attachements qu’ont développés les interlocuteurs de l’auteure avec leurs familles, leurs voisins, lieu de vie, leurs professions et leurs projets. La manière dont elle décrit comment ces attachements tiennent ces personnes souligne avec pertinence la gravité des relations dans lesquels chacun d’entre nous est pris. Les personnes agissent autant qu’elles sont agies par leur prise avec leur environnement. Enfin, ces pesées sont étudiées en fonction des moyens distincts dont disposent les différents groupes enquêtés en fonction de leur appartenance confessionnelle, ethnique, de leur capital économique, politique et social, des réseaux de relations sur lesquels ils peuvent se projeter, de l’état des infrastructures de communication, et enfin des contingences de leurs vie. Dans ce cadre, si l’agentivité des personnes étudiées par Juliette Duclos-Valois est bien prise en compte dans toute ses singularités, elle est envisagée comme un « point de vue » ou plutôt comme une « expression » de dispositifs qui excèdent ces mêmes individus, mais qui les constitue et qu’ils contribuent à (re)configurer à leur échelle. Elle articule ainsi la lecture que Gilles Deleuze propose de Leibniz propose dans Le pli, Leibniz et le baroque à son propre terrain. C’est d’ailleurs une des qualités remarquables de cette thèse, celle d’enrichir une analyse ethnographique tout à fait stimulante en s’appuyant habillement sur certain nombre de lectures philosophiques.

Ainsi, bien qu’elle soit centrée autour d’un nombre restreint d’histoires singulières, cette thèse ouvre sur la complexité de huit années de conflits et d’alliances entre les multiples factions armées, ainsi que sur les multiples sens des trajectoires des déplacements de centaines de milliers d’Irakiens dans cette région et leurs devenirs potentiels. Comme elle dit à juste titre : « L’accès à la généralité dépend […] davantage de cette capacité de symbolisation dans l’agencement des cas que de la soumission à une contrainte de représentativité pour les trajectoires individuelles » (p. 389).

Ceci nous amène à l’un des autres points fort de cette thèse : celui de prendre en compte la multiplicité du sujet. Ce dernier n’est pas simplement l’expression et l’actant de dispositifs qui l’excédent, mais il est aussi l’articulation de multiples trajectoires, certaines minoritaires, d’autres majoritaires, l’équilibre et les rapports de force entre elles dépendant des contingences de la vie et de la navigation entre les différents modes d’existence à travers lesquels évoluent les personnes. Il est un cas. C’est ce qui permet d’ailleurs à l’approche de Juliette Duclos-Valois de se démarquer d’une ethnographie rétrospective de parcours déjà établis et déjà achevé pour s’inscrire dans une anthropologie des phénomènes émergents. Au cinquième chapitre, en revenant quelques années auparavant, et en inversant le déroulé chronologique des trajectoires de ses interlocuteurs, l’auteure marque une fois pour toute sa distance avec une approche linéaire, séquentielle et proportionnelle de la causalité de trajectoires qui constitueraient des personnes dans leur totalité. Dans la lignée de Bergson, mais aussi d’Ingold, elle appréhende les sujets comme des émergences de trajectoires enchevêtrées, certaines linéaires, d’autres circulaires, certaines continues, d’autres discontinues. Elle montre ainsi que rien est acquis, mais que tout peut toujours advenir. A la manière d’Isabelle Stengers, ce qui l’intéresse n’est pas d’expliquer de manière logique simplifié les mésaventures qui sont arrivées aux victimes, mais davantage les processus dans lesquels ils sont impliqués et qui sont en mesure du produire du devenir. C’est de cette manière qu’il est possible de leur rendre toute leur humanité et leur agentivité. La dernière phrase de la conclusion rend d’ailleurs cette agentivité avec toute sa puissance: « Rien n’est plus actif qu’une ligne de fuite ! »

Cédric Parizot, 17 janvier 2023

Photo principale: Émilien Urbano, Smoker, Qayarrah, Iraq, 2016.