13 et 14 juin 2013

Institut Méditerranéen de Recherches Avancées – IMéRA (AMU)

Maison des Astronomes, Marseille

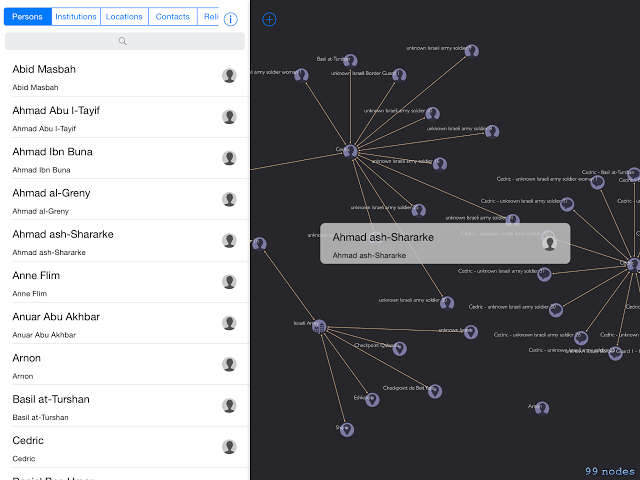

Comité d’organisation: Nicola Mai (IMéRA, London Metropolitan University), Cédric Parizot (IMéRA, IREMAM, CNRS-AMU)

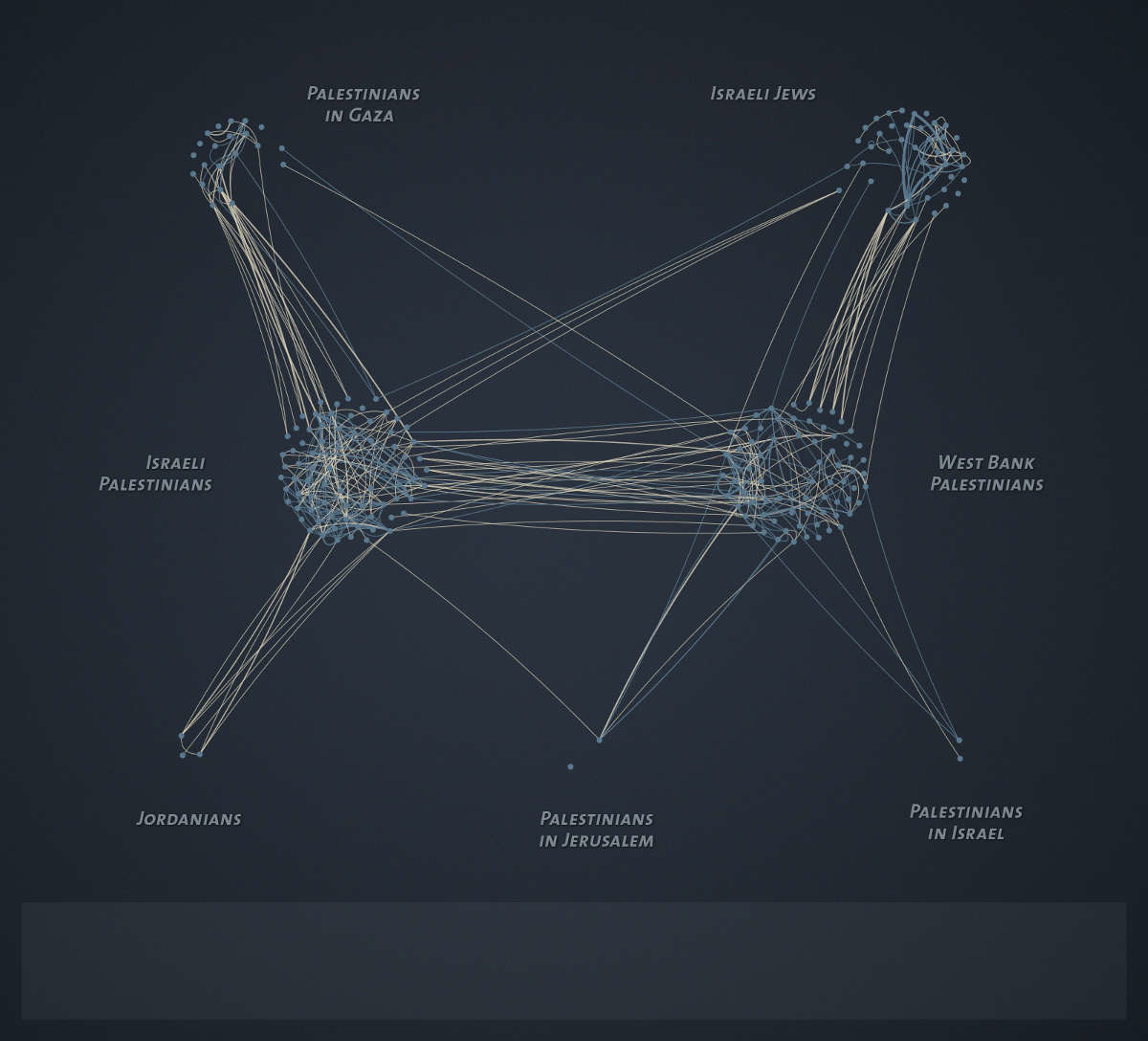

« Quelle est la relation entre la matérialité et la représentation des frontières? Est-ce que les technologies contemporaines ont fondamentalement modifié cette relation? Est-ce que les cartes représentent ou engendrent des territoires ? Ce séminaire évaluera l’impact des changements technologiques contemporains sur la relation entre la représentation et l’expérience des frontières ainsi que sur les formes de conscience associées. Il mettra en œuvre une perspective transdisciplinaire en réunissant des chercheurs en sciences humaines (historiens, sociologues, anthropologues, géographes, philosophes, politologues), en sciences dures (intelligence artificielle, informatique) et des artistes (webart, hypermédia, arts plastiques). Dans le premier atelier sur les «Fictions de frontières», les conférenciers discuteront de la façon dont les récits fictifs et les interventions artistiques (films, installations artistiques, spectacles) sont impliqués dans les expériences incarnées des réalités et des territoires frontaliers. Dans le second atelier «Représentations frontiérisantes», les artistes et les chercheurs s’appuieront sur leur propre travail pour discuter de l’impact des technologies actuelles sur la représentation et l’expérience des frontières. Enfin, le troisième atelier examinera comment l’introduction de nouvelles «Contre-Fictions Art-Science» offre la possibilité de revivre, re-conceptualiser et de redessiner les frontières entre l’art et la science ainsi que celles entre l’écriture, l’expérience et les territoires. »

Jorge Luis Borges, De la Rigueur des Sciences, 1946

« En cet empire, l’Art de la Cartographie fut poussé à une telle Perfection que la Carte d’une seule Province occupait toute une Ville et la Carte de l’Empire toute une Province. Avec le temps, ces Cartes Démesurées cessèrent de donner satisfaction et les Collèges de Cartographes levèrent une Carte de l’Empire, qui avait le Format de l’Empire et qui coïncidait avec lui, point par point. Moins passionnées pour l’Étude de la Cartographie, les Générations Suivantes réfléchirent que cette Carte Dilatée était inutile et, non sans impiété, elles l’abandonnèrent à l’Inclémence du Soleil et des Hivers. Dans les Déserts de l’Ouest, subsistent des Ruines très abîmées de la Carte. Des Animaux et des Mendiants les habitent. Dans tout le Pays, il n’y a plus d’autre trace des Disciplines Géographiques »

Suarez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, Lib. IV, Cap. XIV, Lerida, 1658

« Aujourd’hui l’abstraction n’est plus celle de la carte, du double, du miroir ou du concept. La simulation n’est plus celle d’un territoire, d’un être référentiel, d’une substance. Elle est la génération par les modèles d’un réel sans origine ni réalité : hyperréel. Le territoire ne précède plus la carte, ni ne lui survit. C’est désormais la carte qui précède le territoire – précession des simulacres – c’est elle qui engendre le territoire et s’il fallait reprendre la fable, c’est aujourd’hui le territoire dont les lambeaux pourrissent lentement sur l’étendue de la carte. C’est le réel, et non la carte, dont les vestiges subsistent çà et là, dans les déserts qui ne sont plus ceux de l’Empire, mais le nôtre. Le désert du réel lui-même. »

Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, 1981

Border Fictions/Fictions de Frontières

Bernard Guelton (Arts, Paris, UMR ACTE, CNRS, Université Paris 1)

Fiction de Frontières : Dispositifs Fictionnels et Virtuels/ Border Fictions: Virtual and Fictional Mechanisms from antiAtlas of Borders

Michelle Stewart (Film Studies, Résidente IméRa, State University of New York)

Traveling Shots: Cinema, Migration and Borders/Cadrages Mobiles: Cinema, Migration et Frontières

Nicola Mai (Résident IMéRA, London Metropolitan University)

Re-assembling Samira: antiAtlas work in progress installation/Le Ré-assemblage de Samira : présentation du ‘travail en cours’ pour l’exposition antiAtlas

Re-Bordering Representations /Representations Frontièrisantes

Jean Cristofol (Philosophe, École Supérieure d’Art d’Aix en Provence)

Distance and Proximity in a Multidimensional Space/Distance et Proximité dans un Espace Multidimensionnel

Larisa Dryansky (Histoire de l’Art, Université Paris-Sorbonne, Paris IV)

Border and Utopia in the Work of Dennis Oppenheim/Frontière et Utopie chez Dennis Oppenheim

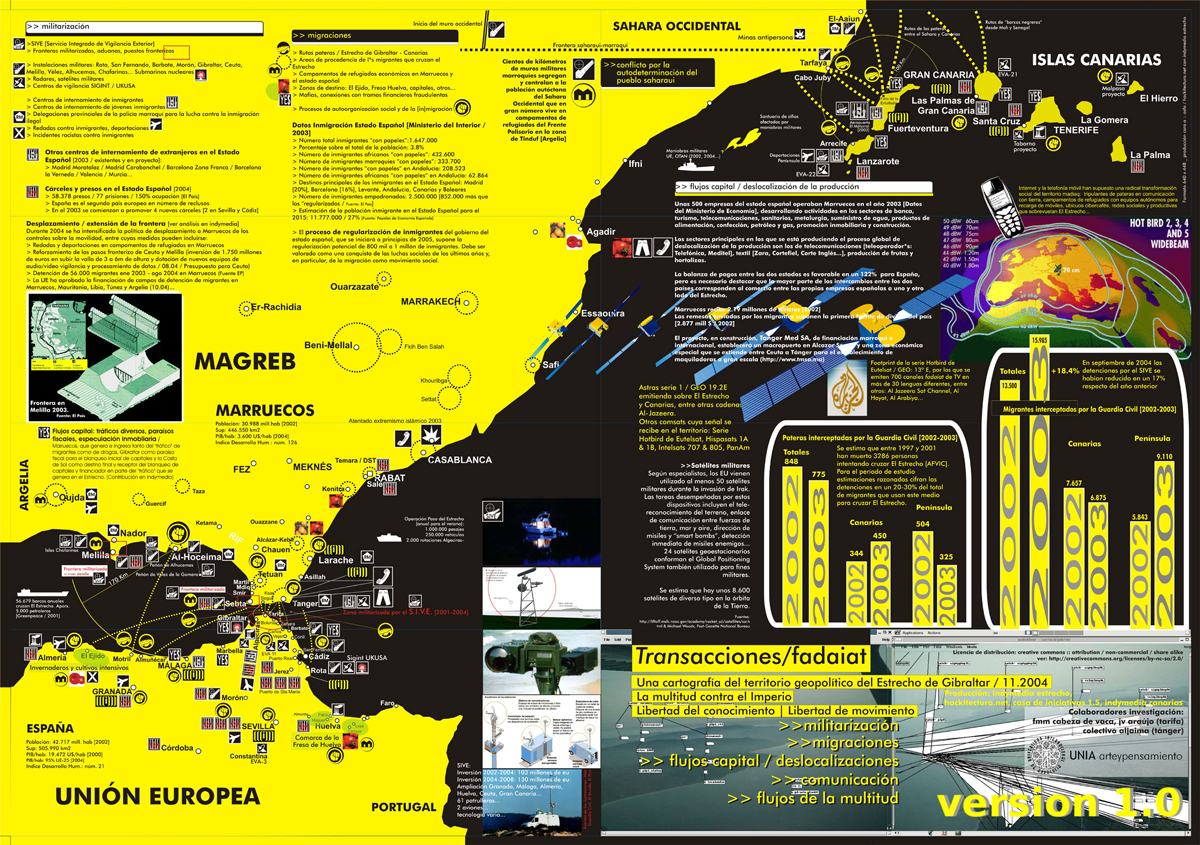

Philippe Rekacewicz (Journaliste et Cartographe, Le Monde Diplomatique ; MIT Program for Art, Culture and Technology)

Cartographie entre Art, Science et Politique/ Cartography between Art, Science and Politics

Art-Science Counter-fictions/Contre-Fictions Art-Science

Susan Ossman (Anthropology, University of California Riverside)

The Arts of the Border: A Transnational Creative Conversation/L’Art de Frontières : une Conversation Créative Transnationale

David Napier (Social Anthropology, University College London)

Undoing the Dichotomy of Self and Other across Immunology, Anthropology and Art/Problematiser la Dicotomie entre Soi et Autre à travers l’Immunologie, l’Anthropologie et l’Art

Maggie O’Neill (Critical and Cultural Criminology, University of Durham)

Transgressive Imaginations: Border Spaces, Ethnography and Performance Art/Les Imaginations Transgressives : Espaces Frontière, Ethnographie et Performance Art

Résumés / Abstracts

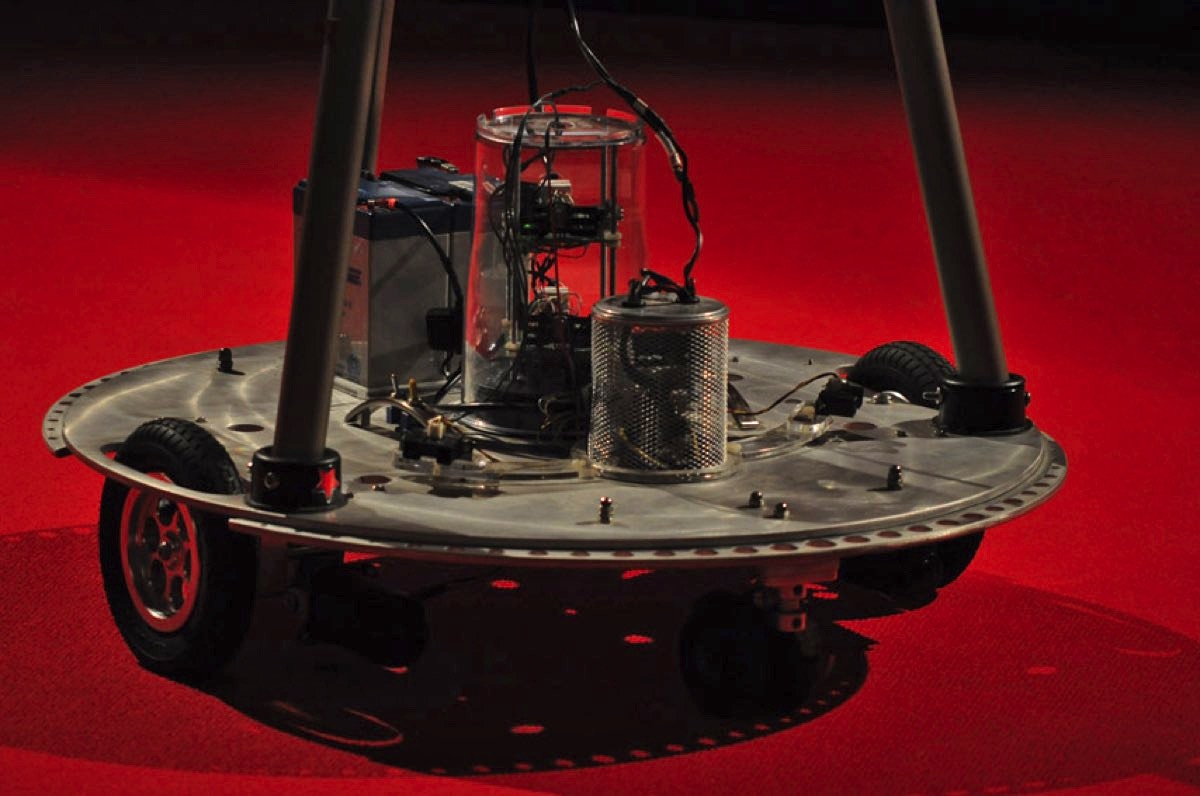

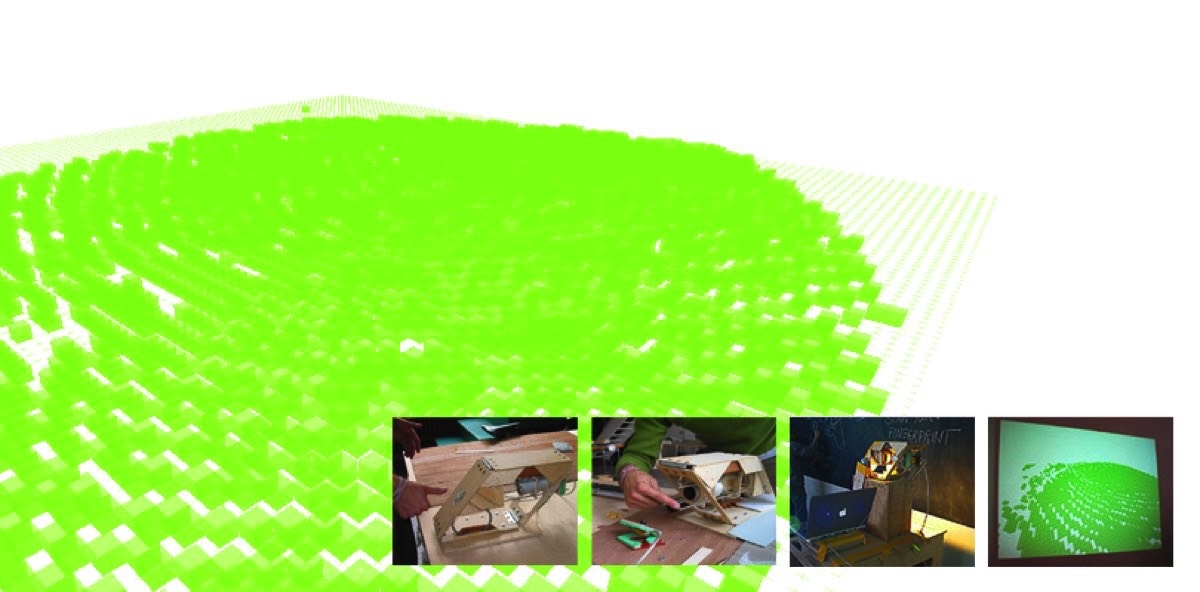

Bernard Guelton (Arts plastiques et sciences de l’art, Paris, UMR ACTE, CNRS, Université Paris 1)

Fictions de frontières : dispositifs fictionnels et virtuels

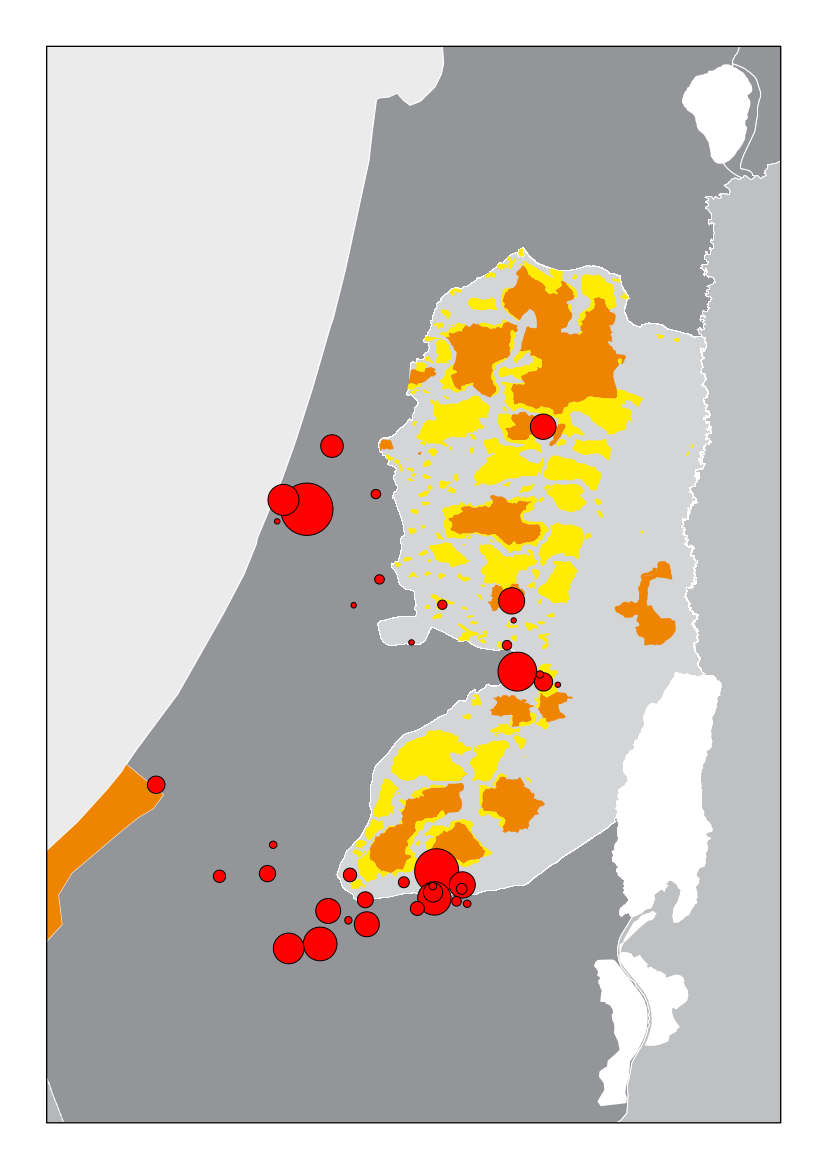

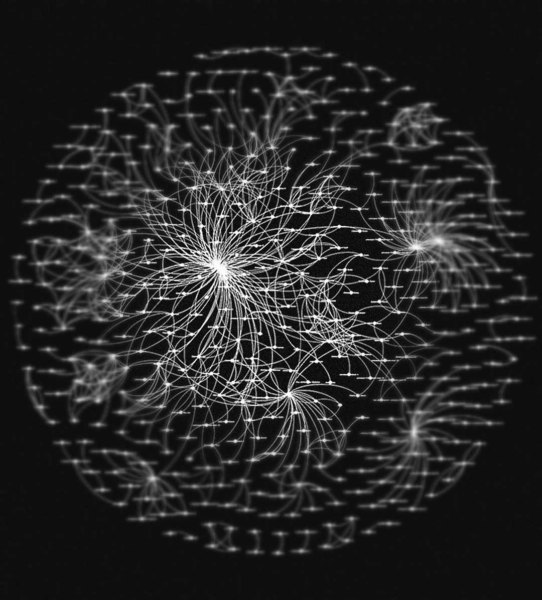

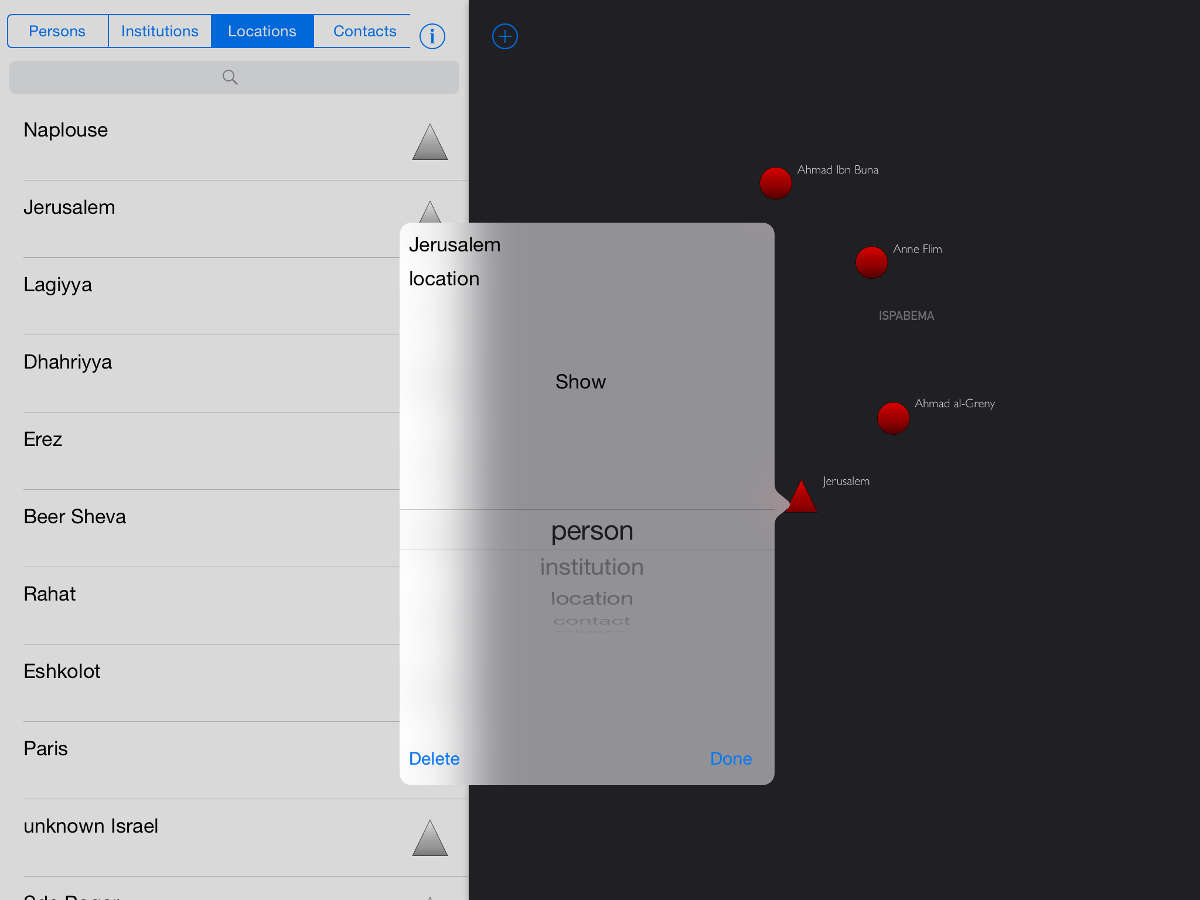

Que deviennent la recréation et l’exploration de l’espace fictionnel lorsque celui-ci ne se conçoit plus du point de vue d’un sujet immobile, mais à travers ses déplacements et ses actions dans les jeux en réalités alternées ? Une part croissante d’artistes met en œuvre des situations en réalités alternées qui ménagent des confrontations entre univers réels, virtuels et fictionnels et simultanément celles du territoire et de ses frontières. Ici, l’espace physique devient le cadre pour déployer un engagement fictionnel où les actions, la mobilité du sujet et les interactions avec d’autres participants deviennent déterminantes. La cartographie dynamique peut constituer un élément essentiel pour structurer ces différents contextes sous le mode des interactions situées. Elle permet de coordonner la géolocalisation des participants, leurs interactions, et les contenus fictionnels associés à des emplacements réels dans un espace urbain avec les scénarios et les règles mises en jeu. Dans les jeux en réalités alternées, la mobilité des joueurs et les appareillages sollicités sont déterminants. Ils impliquent des situations d’immersion réelle, virtuelle et fictionnelle qui interrogent la construction et les limites des lieux qu’ils soient ludiques ou institutionnels. Ces questions seront exemplifiées à travers un ou deux dispositifs de jeux en réalités alternées.

Border Fictions: Virtual and Fictional Mechanisms

What do the reproduction and exploration of fictional space become if the latter is not seen as an immobile subject but through its displacements and actions in alternated realities? An increasing number of artists create situations in alternated reality negotiating simultaneously confrontations between real, virtual and fictional universes, territories and their borders. Here physical space becomes the context for the deployment of a fictional engagement where actions, mobility of the subject and interactions with others become determinant. Dynamic cartography can constitute an essential element to structure these different contexts according to situated interactions. It coordinates the geolocalisation of participants, their interactions and the fictional contents that are associated with real places in urban settings by following the scenarios and rules of games. Within games taking place in virtual worlds the mobility of players and the required equipment are determinant. They imply situations of real, virtual and fictional immersions that interrogate the construction and limits of leisurely or institutional places. These issues will be exemplified through one or two games in virtual reality.

Michelle Stewart (Cinema Studies, Résidente IméRa, State University of New York)

Traveling Shots: Cinema, Migration and Borders

Borders became sites of security with the modern state’s consolidation of its monopoly on violence within mapped territories. As such, the experience of the border and passage across has been a problem, both theoretical and material, for some time. Yet now, with the increasing porousness of borders for the ever more rapid transfer of capital, we find that the physical experience and political discourse of the border have hardened exponentially. Technological advances have permitted greater securitization and surveillance regimes for these sites of passage. In recent cinema, a number of filmmakers have crafted parallel aesthetics in an attempt to visualize the phenomenological toll and the political consequences of this border regime. Via close analysis and comparison of these works that traverse the borders of North America, Europe, and Africa, we see how border fictions intervene in the politics of fortification and exclusion.

Cadrages mobiles: cinéma, migration et frontières

Avec la consolidation du monopole de la violence par l’État moderne dans les territoires cartographiés, les frontières sont devenues des sites sécuritaires. À ce titre, l’expérience de la frontière et de sa traversée sont devenus un problème, théorique et matériel, pendant un certain temps. Cependant, aujourd’hui, avec la porosité croissante des frontières, notamment en raison du transfert de plus en plus rapide du capital, nous constatons que l’expérience physique et le discours politique de la frontière ont durci de façon exponentielle. Les progrès technologiques ont permis la mise en place de régimes de « sécuritisation » et de surveillance de ces sites de passage. Dans le cinéma contemporain, un certain nombre de cinéastes ont conçu des esthétiques parallèles dans le but de visualiser le coût phénoménologique et les conséquences politiques de ces régimes frontaliers. A travers une analyse approfondie et la comparaison de ces œuvres qui traversent les frontières de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Afrique, nous verrons comment les fictions de frontières contribuent à la politique de fortification et d’exclusion.

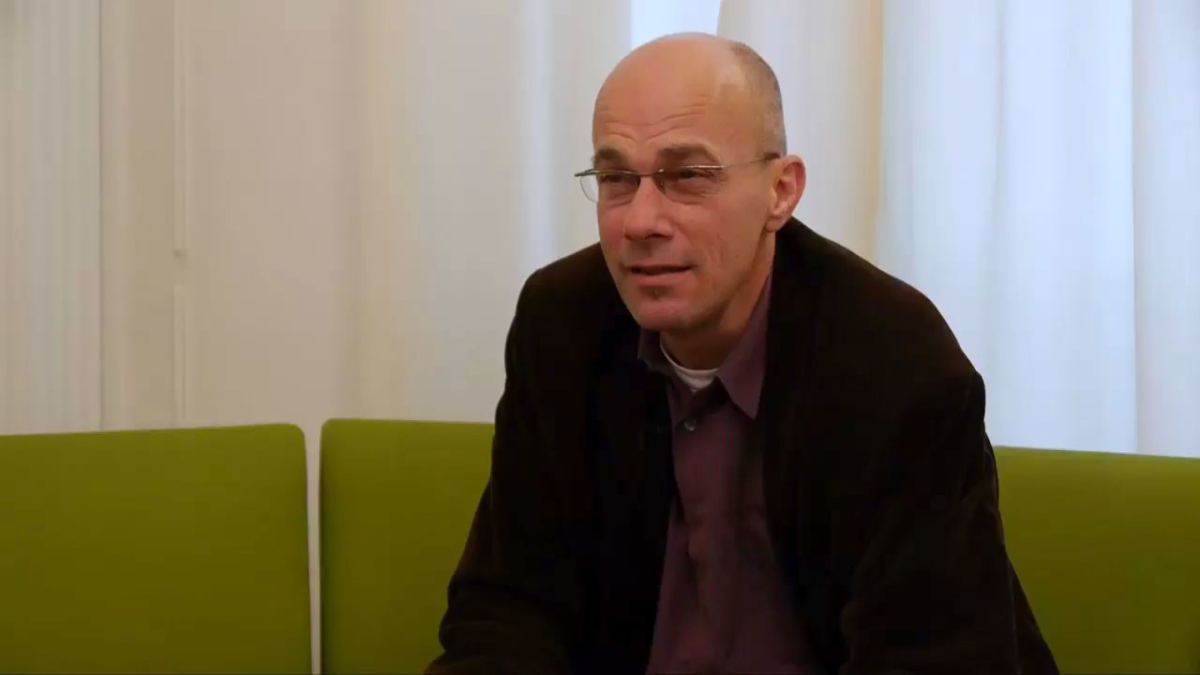

Nicola Mai (Résident IMéRA, London Metropolitan University)

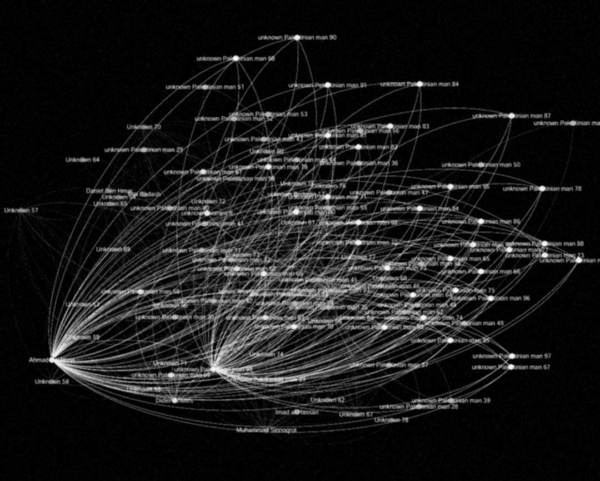

Re-assembling Samira: antiAtlas work in progress installation

The humanitarian protection of vulnerable migrant groups has enforced new biographical borders. Fundamental rights are allocated on the basis of the performance of ‘true’ victimhood repertoires and scripts, reproducing the suffering of the migrant to obtain state benevolence and legal migration status. Gender and sexuality have become strategic narrative repertoires through which humanitarian and biographical borders are inscribed on the bodies of migrants. The Emborders filmmaking/research project reproduces the different performances and narratives of migrants targeted by humanitarian protection as they emerge in interviews with authorities, with social researchers and with peers and families. It draws on real stories and real people, which are performed by actors to protect the identities of the original interviewees and mirror the inherently fictional nature of any narration of the self. By using actors to reproduce real people and real life histories, the project ultimately challenges what constitutes a credible and acceptable reality in scientific, filmic and humanitarian terms.

Le Réassemblage de Samira : présentation du ‘travail en cours’ pour l’exposition antiAtlas

La protection humanitaire des groupes de migrants vulnérables a imposé de nouvelles frontières biographiques. Les droits fondamentaux sont attribués sur la base de la performance de «vrais» répertoires et scripts de victime, qui reproduisent la souffrance des migrants afin d’obtenir la bienveillance de l’Etat et le statut de migrants légaux. Genre et sexualité sont devenus des répertoires narratifs stratégiques à travers lesquels les frontières humanitaires et biographiques sont inscrites sur les corps des migrants. Le projet de film/recherche Emborders reproduit les différentes représentations et les récits des migrants visés par la protection humanitaire tels qu’ils ressortent des entretiens avec les autorités, avec des chercheurs en sciences sociales, avec leurs pairs et leurs familles. Il s’appuie sur des histoires réelles de gens réels, mais qui ont été performées par des acteurs afin de protéger l’identité des personnes interrogées et refléter la nature intrinsèquement fictive de toute narration de soi. En utilisant des acteurs pour reproduire ces vraies personnes et leurs histoires de vie, le projet remet en cause ce qui constitue finalement une réalité crédible et acceptable en termes scientifiques, filmiques et humanitaires.

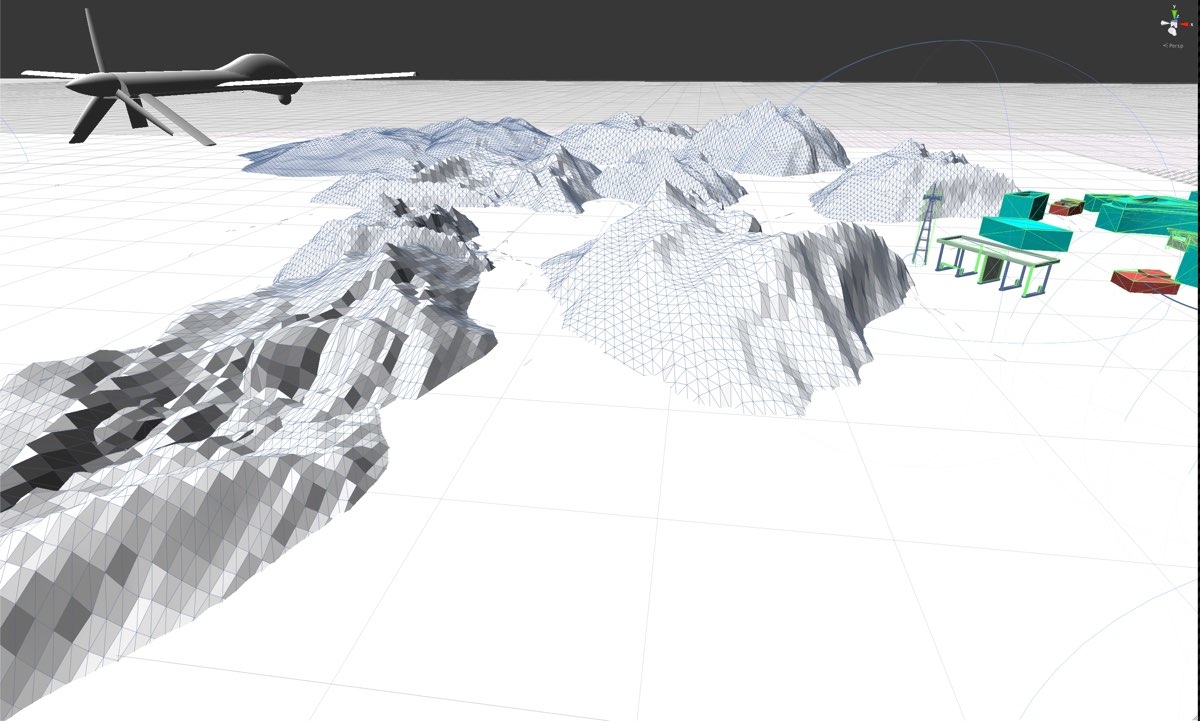

Jean Cristofol (Philosophe, École Supérieure d’Art d’Aix en Provence)

Distance et Proximité dans un Espace Multidimensionnel

Les récits des fictions dont nous sommes héritiers mettent en œuvre un espace homogène qui s’articule sur les oppositions du proche et du lointain, de la distance et de la proximité, de l’ici et de l’ailleurs. La figure du voyage, celle de l’utopie, de l’ile ou du passage de la frontière en sont les incarnations. Mais ces figures ne sont pas seulement de libres constructions imaginaires, elles sont aussi générées par les médiums dans lesquels elles sont articulées et elles sont concrètement produites par la relation aux modes d’existence techniques et sociaux d’une époque. Quand les échanges et les déplacements sont déterminés par les flux informationnels et que des dispositifs autonomes ubiquitaires agissent sur nos modes de perception et nos capacités directes d’action, comment pouvons-nous les penser et les mettre en œuvre ? Que devient notre relation à l’espace quand celui-ci se construit dans une complexité qui vient bouleverser les façons de comprendre le sens même de ce qu’on appelle la distance ou la proximité ?

Distance and Proximity in a Multidimensional Space

The fictional accounts which we inherit produce a homogeneous space that is articulated by the oppositions between the near and the far, distance and proximity, here and elsewhere. Figurations of travel, utopia, of islands or of border crossings are the incarnations of such oppositions and dynamics. But these figurations are not simply free imaginary constructions. They are generated by the media and produced by the technological and social arrangements of each era. How can we think and enact exchanges and displacements that are currently determined by information flows, while ubiquitous and autonomous mechanisms influence our capacity to reflect and act? How does our relationship to space changes when space is framed by a complexity that overturns the way in which we understand distance or proximity?

Larisa Dryansky (Histoire de l’Art, Université Paris-Sorbonne, Paris IV)

Frontière et Utopie chez Dennis Oppenheim

Cette communication entend cerner les aspects fictionnels des travaux associés au Land Art en s’appuyant sur le cas exemplaire de l’œuvre de Dennis Oppenheim. Que ce soit avec ses Site Markers, ses inscriptions cartographiques sur le terrain, ou ses « transferts » et « transplantations », Oppenheim a fait de la réflexion sur la notion de site un axe majeur de sa production. En même temps, sa démarche, en articulant non-lieux de l’art et non-localisation, se détache fortement de l’idée de site-specificity. Pour préciser cette approche, nous nous attarderons en particulier sur les œuvres traitant de la frontière que nous envisagerons à la lumière des thèses de Louis Marin sur l’Utopie.

Border and Utopia in the Work of Dennis Oppenheim

This paper addresses the fictional nature of the works associated with Land Art using Dennis Oppenheim’s oeuvre as a case study. The notion of “site” is a cornerstone of Oppenheim’s Land Art pieces as demonstrated by his Site Markers, his works involving the scribing of maps on the ground, and his various operations of “transferring” and “transplanting” spaces. At the same time, his approach, which articulates artistic non-places and a strategy of non-localization, runs counter to the idea of site-specificity. This is particularly apparent in Oppenheim’s treatment of the concept of borders, which may be fruitfully compared with Louis Marin’s writings on Utopics.

Philippe Rekacewicz (Journaliste et Cartographe, Le Monde Diplomatique ; MIT Program for Art, Culture and Technology)

Cartographie entre Art, Science et Politique/ Cartography between Art, Science and Politics

Susan Ossman (Anthropology, University of California Riverside)

The Arts of the Border: A Transnational Creative Conversation

Borders have a special significance for people who have settled in several homelands. I have carried out extensive research on this topic. Recently, I published Moving Matters: Paths of Serial Migration. But it is not the book or my findings that will be the subject of this presentation: rather, I will describe and analyze the artistic project that has emerged in response to the book. In May in Riverside, California. “The Arts of Migration” brought together serial migrant visual artists, dancers, actors and writers, including several who figure in the book. Some performances such as artist Beatriz Mejia-Krumbien’s “Mi Tiempo, Mein Raum, My Map” address the question of how borders become life chapters; others like Paulo Chagas’ musical composition “Einblick” addresses the accumulated experience of border crossings. Alexandru Balesescu’s story “Dark Green Fade to Black” fictionalizes encounters among serial migrants and “ordinary” migrants in Istanbul, while Natalie Zervou explores the way “Gestural Landscapes” travel with bodies in her choreography. In a dialogue about their shared life in East Asia, north America, Europe and Central Asia over thirty years, Barbara and Stephen James offer a moving illustration of the idea of ‘the poetics of attachment.” By working through art to respond to my research on borders and their relationship to specific life paths and subject formations, the collaborative arts project offered a unique type of critique. Through art, much of what any book inevitably leaves out could be expressed and shared. Thus, the project opened up the project to further forms of research and new audiences. It offers an original way of generating cross-disciplinary, transnational conversations that bridge the social sciences, the humanities, and the arts. The discussions after the performances led to the conception of a manner of generating a “transnational workshop,” creating a website and making a film based on this project. These discussions are themselves a fascinating moment in the research process which I will attempt to analyze in this presentation.

Les arts de la frontière : une conversation créative transnationale.

Les frontières ont une signification particulière pour les personnes qui se sont installées dans plusieurs pays. J’ai effectué des recherches approfondies sur ce sujet. Récemment, j’ai publié Moving Matters: Paths of Serial Migration. Mais ce n’est pas ce livre ou mes conclusions qui feront l’objet de cette présentation. Je décrirai et analyserai le projet artistique qui a émergé en réponse au livre. En mai à Riverside, en Californie, «Les Arts de la migration» a réuni une série d’artistes visuels migrants, danseurs, acteurs et écrivains, dont plusieurs qui figurent dans le livre. Certains spectacles comme ceux de l’artiste Beatriz Mejia-Krumbien « Mi Tiempo, Mein Raum, My Map » s’intéressent à la manière dont les frontières deviennent les chapitres de la vie ; d’autres comme la composition musicale « Einblick » de Paulo Chagas traitent de l’expérience accumulée des postes frontaliers. L’histoire de Alexandru Balesescu « Dark Green Fade to Black » fictionnalise les rencontres entre « migrants en série » et les migrants « ordinaires » à Istanbul ; tandis que Natalie Zervou explore la manière dont les « Paysages Gestuels » voyagent avec les corps dans sa chorégraphie. Dans un dialogue à propos de leur vie commune pendant plus de trente ans en Asie de l’Est, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie centrale, Barbara et Stephen James offrent une illustration mouvante de l’idée de «la poétique de l’attachement ». L’art a permis de répondre à certaines de mes questions sur les frontières et sur les relations entre d’un côté, mes recherches et, de l’autre, les chemins de vie spécifiques et la formation du sujet. Ce faisant, le projet d’art collaboratif a offert un type de critique inédit. A travers l’art, beaucoup de ce que n’importe quel livre laisse inévitablement de côté pourrait être exprimé et partagé. Ainsi, le projet a ouvert des pistes vers d’autres formes de recherche et vers de nouveaux publics. Il propose une façon originale de générer des conversations interdisciplinaires et transnationales qui lient les domaines des sciences sociales, des sciences humaines et des arts. Les discussions après les représentations ont conduit à la conception d’un «atelier transnational » original, la création d’un site Web et la réalisation un film à partir du projet. Ces discussions ont elles-mêmes été un moment fascinant dans le processus de recherche que je vais essayer d’analyser dans cette présentation.

David Napier (Social Anthropology, University College London)

Changing Borders of Selves and Others: The Implications of Symbiosis for Boundary Construction and Maintenance

Aristotle famously said that “what makes the world one will also be what makes a person’. This talk focuses on the implications of new and emerging understandings of malleable boundaries for traditional constructions of borders and borderlands. Does what biology tells us about selfhood have major implications for ancient and time-honored notions of boundaries—that is, what they are and how they are maintained? Do we actually need radical categories to make sense of life as we now think we know it, or are there meaningful subaltern spaces emerging in which constructive difference can be ameliorated through various intellectual and artistic interventions? Are we now approaching, if unknowingly, a new threshold in our understanding of the limitations in our thinking about boundaries as base-line categorical imperatives? In this talk, the meaningfulness of such questioning is (playfully) examined.

Les frontières changeantes du Soi et des Autres: Les implications de la symbiose pour la construction et l’entretien des limites

Aristote disait que «ce qui fait le monde, est aussi ce qui fait une personne». Cette conférence se concentre sur les implications des formes nouvelles et émergentes de compréhension des limites malléables dans le processus des constructions traditionnelles des frontières et des régions limitrophes. Est-ce que ce que nous dit la biologie à propos du soi remet en cause les notions anciennes et séculaires que nous avons des frontières? Avons-nous réellement besoin de catégories radicales pour donner un sens à la vie telle que nous croyons la connaître, ou y a-t-il des espaces subalternes signifiants émergents où la différence constructive peut être améliorée grâce à diverses interventions intellectuelles et artistiques? Approchons-nous maintenant, même inconsciemment, un nouveau seuil dans notre compréhension des limites dans notre réflexion sur les frontières? Dans cette présentation, j’aborderai de manière ludique le caractère significatif de ce questionnement.

Maggie O’Neill (Critical and Cultural Criminology, University of Durham)

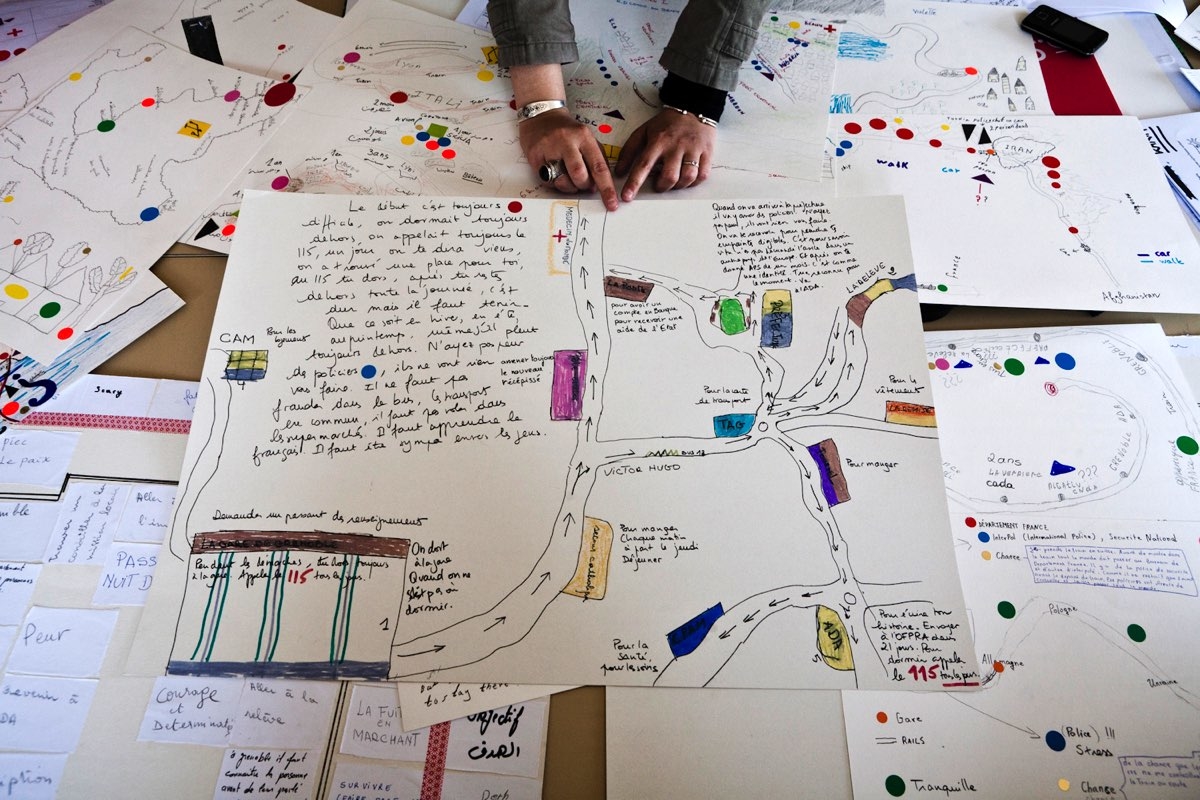

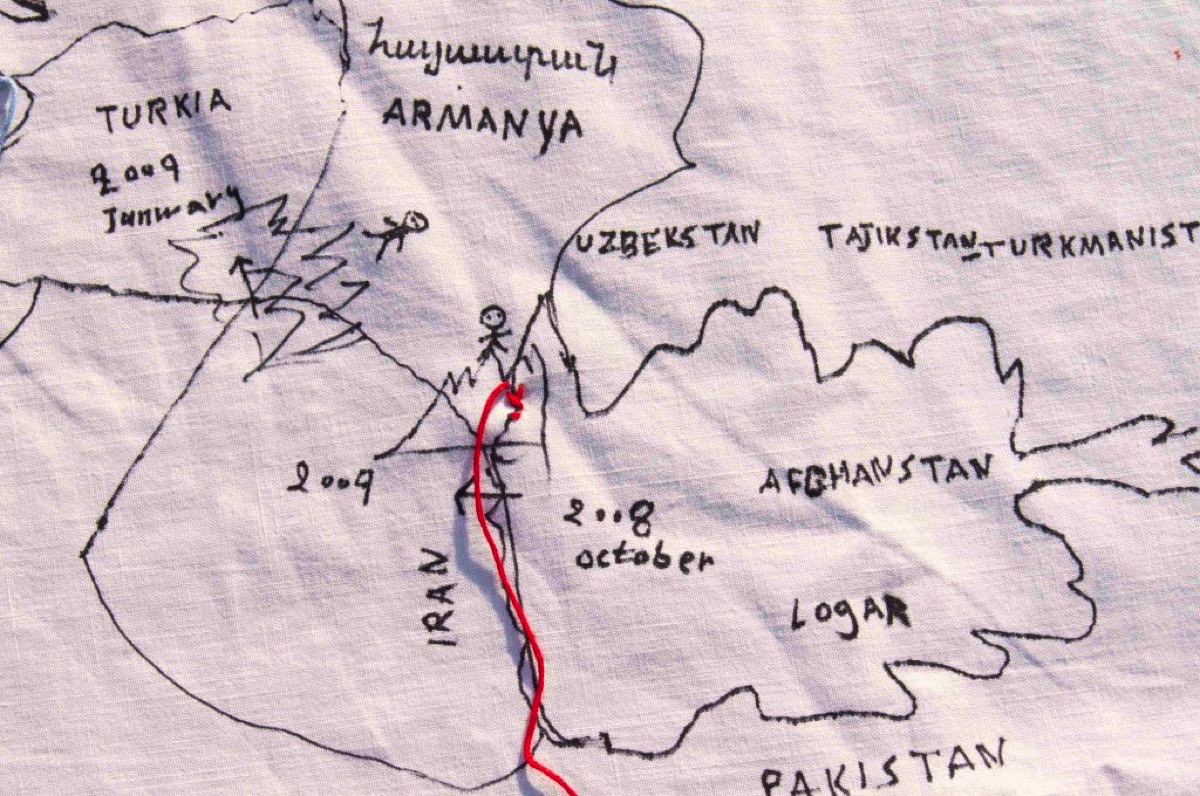

Transgressive Imaginations: Border Spaces, Ethnography and Performance Art

This paper discusses biographical and participatory research undertaken at the borders of ethnography and performance art and the imagination and re-imagination of the borders between deviance and normality. Key themes addressed include the tension between human rights, human dignity and humiliation in the lived experiences of migrants, many of whom exist at the margins of the margins, and the possibilities for a radical democratic imaginary in our cultural criminological work in this area.

Les Imaginations Transgressives : Espaces Frontière, Ethnographie et Performance Art

Cet article traite des recherches biographiques et participatives entreprises aux frontières de l’art, de l’ethnographie, de la performance, de l’imagination et de la ré-imagination de la frontière entre la déviance et la normalité. Les principaux thèmes abordés sont la tension entre les droits de l’homme, la dignité humaine et l’humiliation dans les expériences vécues par les migrants, dont beaucoup existent en marge de la marge, et les possibilités d’un imaginaire démocratique radical dans notre travail de criminologie culturelle dans ce domaine.

Partenariat

IMéRA (Aix-Marseille Université), Ecole supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, Laboratoire PACTE (Université de Grenoble), Institut de Recherche et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM, CNRS-AMU), Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES, CNRS-AMU), Aix-Marseille Université, Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancées (RFIEA), Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, CNRS