Rencontres et formats irréguliers

Dans le prolongement des expérimentations de formats inédits au croisement de la recherche et de la création menées dans le cadre de l’antiAtlas des frontières, Changements de scènes propose un programme de rencontres irrégulières au cours desquelles le but sera d’explorer la dimension créatrice et heuristique d’expérimentations entre recherche et art. L’enjeu est de réfléchir à travers des approches inédites sur les mutations des spatialités de nos sociétés contemporaines.

Photo:Jean-François Dars, 2019

Photo:Jean-François Dars, 2019

Lancé en septembre 2019, à Aix en Provence, ce programme nous conduira d’une scène à une autre : Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Ecole d’art d’Aix en Provence, Centre international des arts en mouvements, Institut d’Etudes Avancées d’Aix Marseille Université, Ecole supérieure d’Art de Marseille, MUCEM, la Cité des arts de la rue. Chaque scène aura pour défi de produire un nouveau format de rencontre au croisement de différentes disciplines ou champs.

Pensé sur le long cours, développant une démarche inclusive pour impliquer chaque fois de nouveaux partenaires, Changements de scènes vise à stimuler une dynamique collaborative sur la métropole d’Aix Marseille et de sa région pour encourager et fédérer les initiatives qui se sont développées autour de l’articulation entre recherche et création artistique.

Notre démarche s’inscrira dans un processus de co-production d’œuvres. Ce faisant, nous voulons éviter toute forme de hiérarchie dans notre processus de travail, c’est-à-dire, que les artistes ne joueront pas le rôle d’exécutants dans la modélisation d’un projet scientifique et les chercheurs ne se limiteront pas au rôle de consultant dans un processus créatif. Notre objectif sera d’ouvrir des espaces et des périodes de temps qui permettront d’apprécier, d’explorer et de jouer avec les écarts prévalant entre nos démarches pour mieux explorer par la suite des formes d’échanges et d’articulations que ceux reconnus comme étant légitimes dans nos domaines respectifs.

Programme automne-hiver 2019

Entre le mois de septembre et le mois de décembre 2019, Changements de scènes ouvrira trois workshops de trois à quatre jours au croisement de la recherche création autour des thèmes suivants : (1) écritures ludiques et interactives, (2) création vidéo, (3) hétérographies circassiennes. Encadrés par des enseignants ou des artistes, ou encore des scénographes, ces workshops permettront à des universitaires, des enseignants du secondaire et des étudiants sélectionnés sur appel à candidature d’expérimenter concrètement de nouvelles formes d’écriture collaborative avec des artistes.

Ces workshops intégreront également une série d’interventions/conférences effectuées par des chercheurs et des artistes qui feront part aux participants de leurs retours d’expérience de chercheurs et d’artistes. Les œuvres produites au cours de ces six workshops seront exposés lors d’une série de restitutions publiques dans les différentes structures partenaires.

Trois workshops recherche-création

Aires de jeux

“Aires de jeux” est un atelier d’expérimentation pratique au croisement de la recherche et de la création artistique centré autour du thème des frontières et de la production de l’espace. Proposé sur trois jours (18 au 20 septembre septembre 2019), il est ouvert aux chercheurs, enseignants et doctorants désirant explorer de nouvelles formes d’écritures, avec l’aide de jeunes artistes.

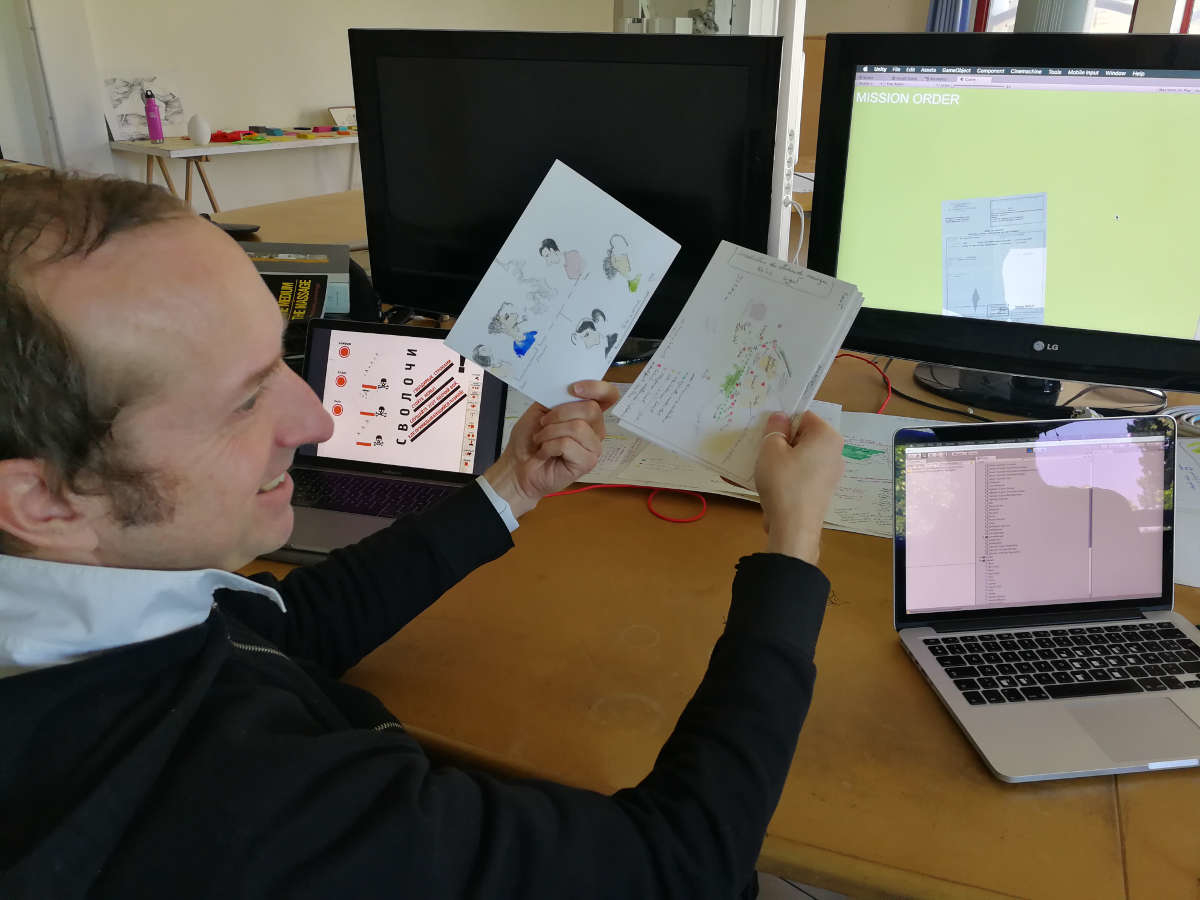

Photo: Cédric Parizot, 2018

Photo: Cédric Parizot, 2018

Organisé en collaboration avec l’Ecole supérieure d’art d’Aix en Provence, le projet LabexMed, l’Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (CNRS/Aix Marseille Université) et l’antiAtlas des frontières, l’atelier sera encadré par deux artistes (Leslie Astier et Théo Godert), ainsi que par un anthropologue (Cédric Parizot, IREMAM, CNRS/Aix Marseille Université).

Les prototypes ludiques réalisés au cours des trois jours seront exposés les 21 et 22 septembre 2019 à l’Ecole d’art d’Aix en Provence dans le cadre des journées du patrimoine.

[Plus d’information]

Regards traverses – Création vidéo

Cet atelier vidéo aura lieu les 19, 20 et 21 septembre 2019 à l’Ecole supérieure d’art d’Aix en Provence. Organisé en collaboration avec l’IMéRA, il vise à faire découvrir la création vidéo à un groupe de chercheurs et étudiants, à partir des expériences plurielles et singulières des participants. Il permettra de croiser la thématique générale de la saturation médiatique sur la « crise des migrants » en Europe avec une réflexion sur l’utilisation et le rôle de l’image.

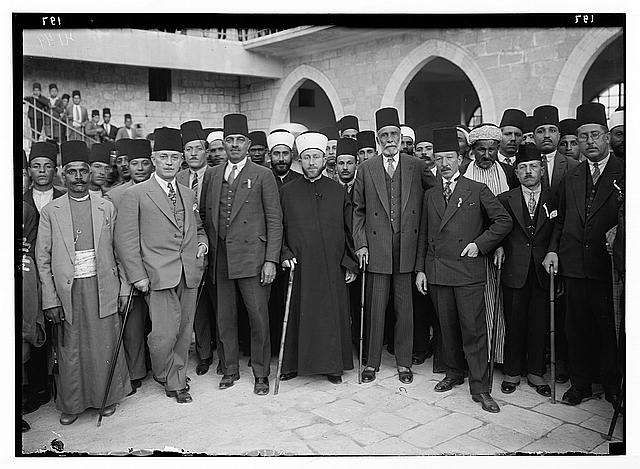

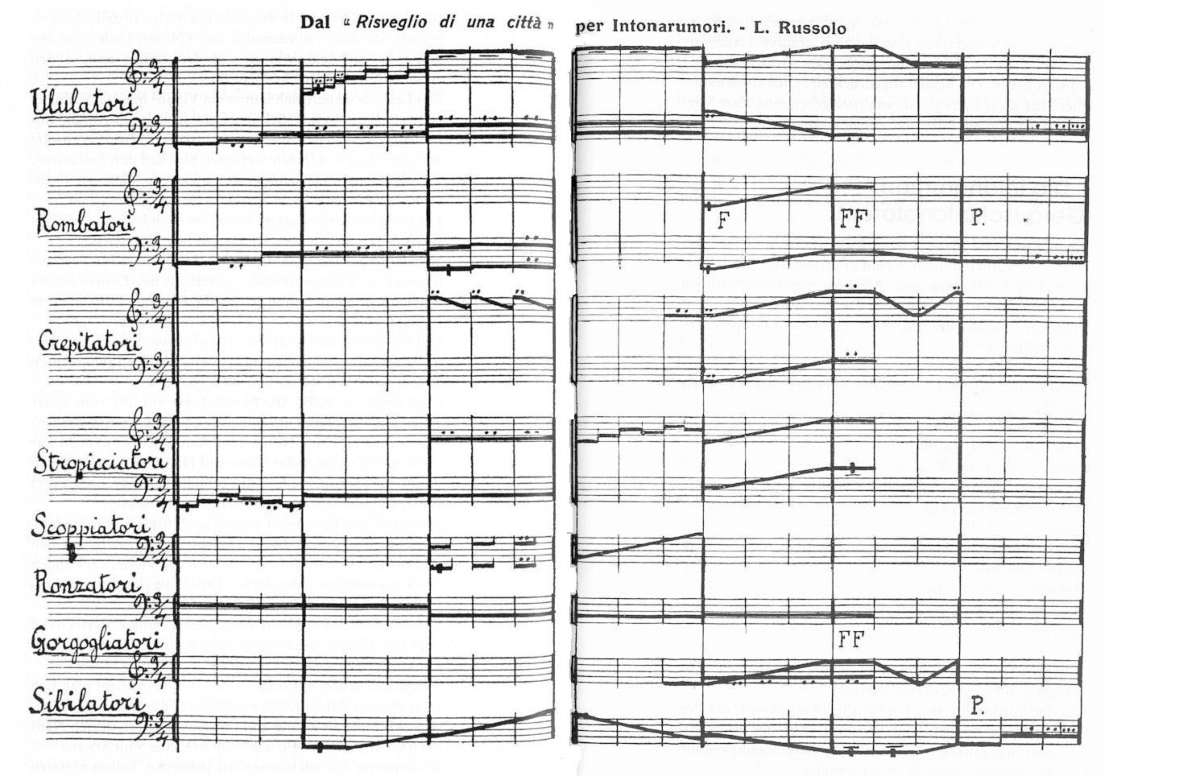

Photo: Cédric Parizot, 2010

Photo: Cédric Parizot, 2010

L’objectif principal est d’explorer des nouveaux outils de fabrication de l’image permettant aux participants de s’exprimer visuellement et de créer une image sur eux même ou sur « l’Autre ». Au cours de trois jours que durera l’atelier, les participants examineront les méthodes générales de narration visuelle. Ils se pencheront sur des exemples visuels conçus par les mass media pour le grand public pour pouvoir contester les représentations problématiques. Cette expérience permettra à chaque participant de créer un court portrait vidéographique à la fin de l’atelier le 22 septembre 2019.

Cet atelier est conçu et encadré par Katia Saleh (réalisatrice) en collaboration avec François Lejault (vidéaste).

Hétérographies circassiennes

Conçu par Vincent Berhault et Cédric Parizot, en collaboration avec le CIAM, l’IREMA, TELEMME et l’IDEMEC, ce workshop amènera des chercheurs en science humaines et sociales à s’approprier l’écriture circassienne avec des artistes pour formuler des propositions scientifiques à travers un agencement dramaturgique. L’enjeu n’est donc pas d’évaluer la capacité d’inspiration que la science peut apporter au cirque, ni celle de traduction ou de valorisation que le cirque peut apporter à la science, mais plutôt de démontrer comment l’articulation de ces démarches peut renouveler profondément nos pratiques respectives.

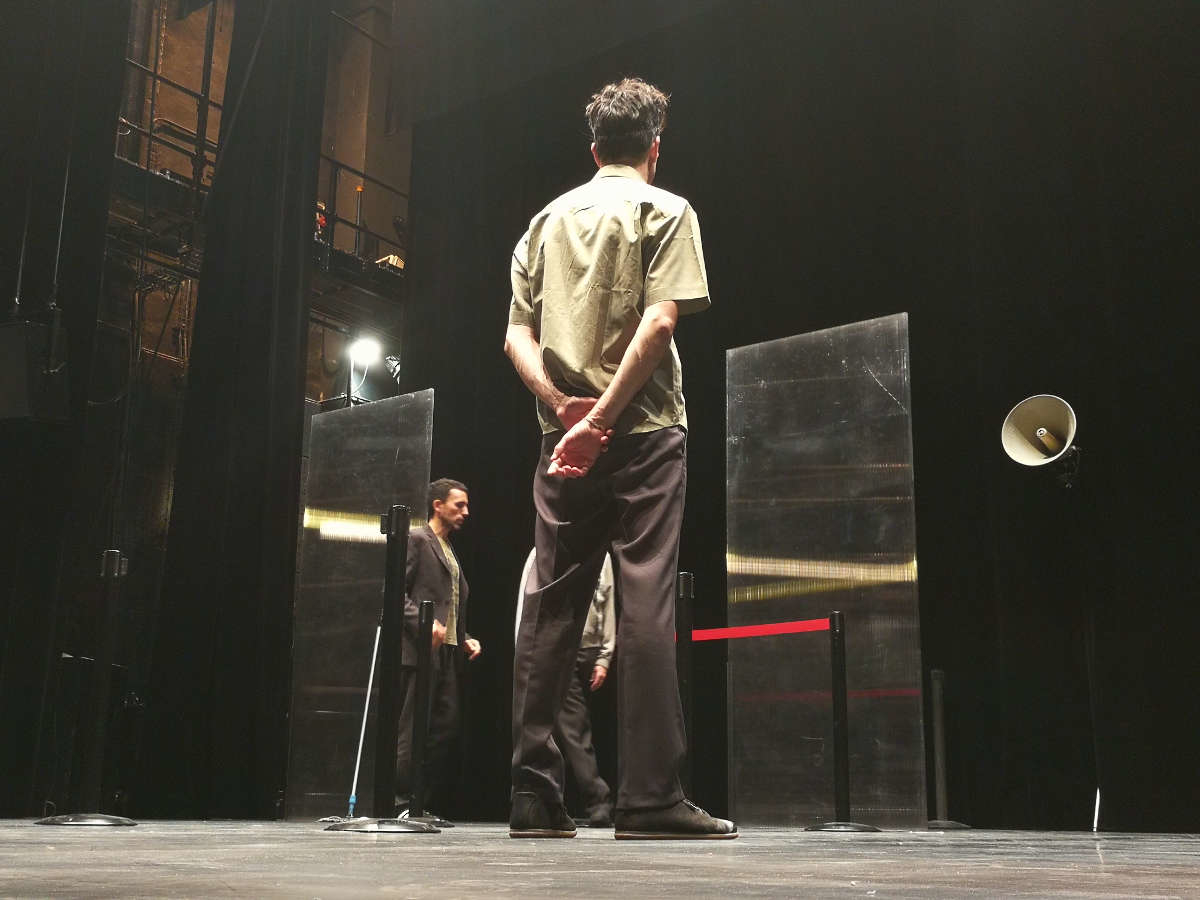

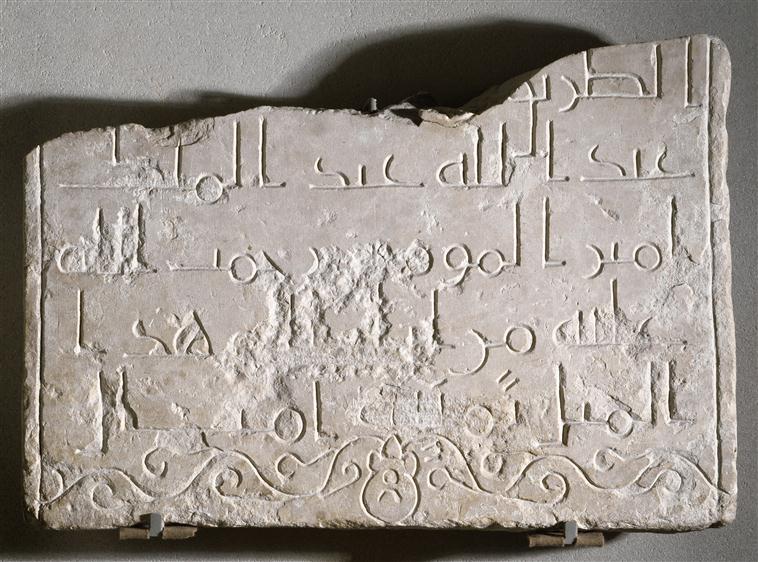

Photo: Ouriana Policandrioti, 2019

Photo: Ouriana Policandrioti, 2019

Trois expérimentations sont mises en œuvre au CIAM (Centre International des Arts en mouvement) à Aix en Provence. Elles impliquent Karima Direche – historienne, Olivier Tourny – ethnomusicologue et Vincent Geisser- politologue, en binômes avec trois circassiens Angéla Laurier – contorsionniste, Cédric Capa – clown et Vincent Berhault – jongleur). Ils travailleront ensemble au CIAM du 22 au 25 septembre, leur travail sera restitué les 28 et 29 septembre 2019 lors du Festival Jours [et nuits] de Cirque(s).

[Plus d’informations]

Partenariats

antiAtlas des frontières

CIAM (Centre international des arts en mouvement)

Ecole supérieure d’art d’Aix en Provence

IMéRA (Institut d’études avancées d’Aix Marseille)

IREMAM (Institut de recherche et d’études sur les mondes arabes et musulmans)

IDEMEC (Institut d’ethnologie européenne méditerranéenne et comparative)

Projet LabexMed

TELEMME (Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée)

Aix Marseille Université

CNRS

Photo principale: Cédric Parizot, 2017