Colloque international antiAtlas des Frontières

Nouveau Conservatoire Darius Milhaud, Aix-en-Provence

Du 30 septembre au 2 octobre 2013

[metaslider id=7333]

Présentation générale

Du 30 septembre au 2 octobre 2013, le Nouveau Conservatoire d’Aix en Provence accueille un colloque international qui réunit les chercheurs en sciences humaines et en sciences dures, les artistes et les professionnels qui ont participé au projet. L’organisation de ce colloque au moment de l’ouverture de l’exposition au Musée des Tapisseries renforce le décloisonnement que nous nous efforçons d’opérer entre les mondes de la recherche, de l’art et du politique.

L’objectif de ce colloque est de présenter et diffuser nos travaux à l’intention du monde universitaire, des institutionnels, des politiques et bien sûr du grand public. Une large communication est donc faite autour de cet événement en partenariat avec la presse écrite, radio et télévisée. Les représentants d’institutions publiques et privées ainsi que d’organisations non gouvernementales directement concernées par la thématique sont invités à participer aux débats de ce colloque : le secrétaire général de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), des personnalités universitaires centrales dans les recherches sur la frontière, des représentants d’entreprises impliquées dans le contrôle des frontières (telles que Thales, Cassidian), des hommes politiques, des institutionnels et des représentants des associations travaillant avec les migrants (telles que Migreurop, La Cimade, etc.).

Les interventions se font en français et en anglais avec traduction simultanée.

Programme

I. Introduction : l’antiAtlas des Frontières

Cédric Parizot (IMéRA, IREMAM – CNRS/AMU, France), Anne-Laure Amilhat Szary (PACTE, UJF/CNRS, France), Antoine Vion (LEST, AMU/CNRS, France), Isabelle Arvers (commissaire d’exposition indépendante, France)

II. Discussions

E. Brunet Jailly (UVIC, Canada)

Pushing the frontiers of border studies

Voir la vidéo de l’intervention

III. Technologies à la frontière

Gabriel Popescu (IMéRA, AMU, Indiana University South Bend, USA)

Déterminisme technologique et mise en forme des frontières mobiles

Voir la vidéo de l’intervention

L’organisation politico-territoriale moderne du monde a été construite sur un imaginaire géographique qui conçoit l’espace en termes absolus, comme un objet rigide qui peut être découpé en morceaux quantifiables. Dans la pratique politique, cela a conduit à la division de la planète en unités territoriales mutuellement exclusives, fondées sur des frontières linéaires. Récemment, nous assistons à un changement d’imaginaire géographique qui intègre une perspective polyvalente et reconnaissant la nature relationnelle de l’espace; un imaginaire plus en phase avec une notion d’espace définie par la mobilité sous la forme de liens et de nœuds plutôt que par la proximité territoriale et la variation de la distance. En conséquence, nous assistons à l’émergence de formes complémentaires de frontières étatiques qui dérogent aux normes de linéarité territoriale en devenant intégrées aux flux qui peuvent voyager et être constamment répertoriés à travers l’espace. La mise en forme de ces frontières mobiles est fortement influencée par les technologies numériques qui sont supposés avoir des pouvoirs prédictifs et sont généralement conceptualisées en termes d’efficacité inébranlable et perçues comme étant là pour assurer la sécurité dans un contexte de mobilité transnationale. Le problème d’une telle logique derrière l’incorporation de la technologie dans la fabrication de frontière est qu’elle suppose que la vie sociale peut être rendu numériquement connaissable et donc définissant (mal) les sujets aux frontières comme des objets matériels détachés de leurs contextes sociaux et politiques. Il est essentiel de bien comprendre les limites et les avantages pour la société de ces technologies aux frontières afin de s’assurer que la gouvernance de la frontière de celles-ci préserve les intérêts publics au lieu de les étouffer.

Hervé Braik (Thalès, France)

Les nouveaux besoins et les nouvelles solutions pour la surveillance des frontières terrestres

Face à l’augmentation générale des activités illégales et criminelles aux frontières voire pour certains États des attaques terroristes, de nombreux pays sont dans l’obligation de renforcer les contrôles aux frontières afin de ne pas handicaper leur développement et/ou d’assurer leur sécurité intérieure. Devant impérativement améliorer l’efficacité des dispositifs et ne pouvant la plupart du temps recruter des milliers de personnes pour assurer ces missions, les administrations choisissent de plus en plus de s’équiper avec des systèmes intégrés de surveillance.

Andrea Rea (Université Libre de Bruxelles, GERME, Belgique)

Les usages du pouvoir discrétionnaire des gardes frontières à l’aéroport Charles de Gaulle (Paris)

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

La communication entend présenter les principales approches contemporaines de la notion de frontière. La deuxième partie du document est consacrée à une approche alternative des processus de frontièrisation en se concentrant davantage sur la relation entre la frontière et la mobilité plutôt qu’entre frontière et territoire, relation rencontrée fréquemment dans la littérature. La frontière est définie comme frontière-réseau composée d’unités d’espace-temps (aéroport, port maritime, l’espace public par exemple) où des humains (bureaucrates dans les consulats, les gardes-frontières, les agents de liaison, des voyageurs, etc.) et des non-humains (bases de données, des lois, des procédures) interagissent avec l’objectif de produire des pratiques de souveraineté étatique. Une attention particulière est accordée à la relation entre l’Europe et les pays du sud de la Méditerranée dans une troisième partie. Basé sur le concept de frontière-réseau, il est possible d’analyser la politique européenne de la mobilité en ce qui concerne les pays du sud de la Méditerranée, en accordant une attention particulière aux dispositifs de sécurité qui tendent à accélérer la mobilité des voyageurs légitimes, d’une part, et à filtrer et à bloquer les indésirables, les personnes soupçonnées de contourner les lois de l’immigration, d’autre part. Toute personne en mobilité est soumise à la surveillance mais certains sont placés sont contrôle. La dernière partie de la communication est consacrée à l’analyse qui pourrait être faite du contrôle à l’aéroport à partir du concept de frontière-réseau.

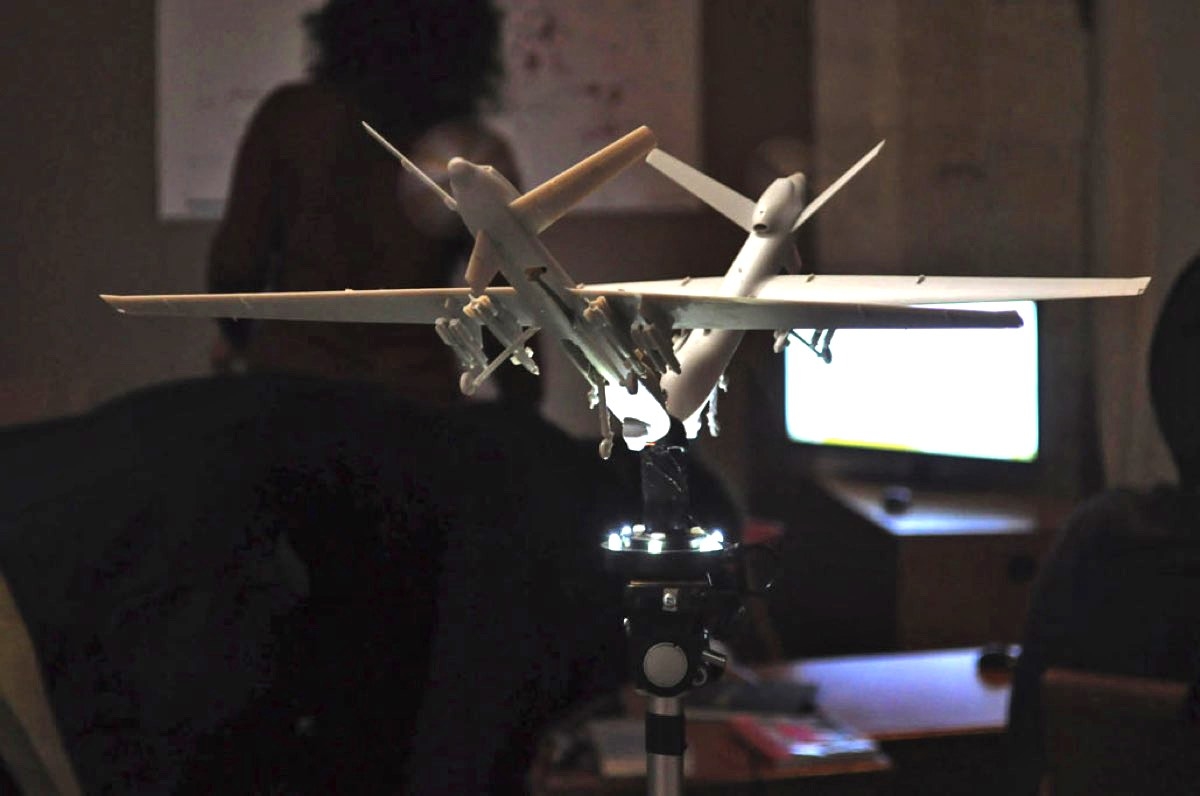

Noel Sharkey (Sheffield University, UK)

Les empêcher de passer et les empêcher de sortir : la frontière robot

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

Cette présentation examine les évolutions potentielles de la robotique applicable dans le futur à la protection des frontières. L’utilisation d’avions sans pilote est déjà utilisé pour identifier les incursions frontalières et suivre les «délinquants». Il y a également des projets d’utilisation de robots terrestres pour intercepter ces franchissement de frontières illégaux. Mais ce n’est que le début. La prochaine génération de robots militaires trouvera ses propres objectifs et attaquera sans contrôle humain. Malgré les protestations internationales, certains États n’ont pas hésité à explorer de telles pistes. S’ils continuent, il faudra peu de temps avant que les robots autonomes entrent en service dans le monde civil pour aider à contrôler les immigrés «illégaux». Par ailleurs, toute discussion sur les nouvelles technologies, doit tenir compte de leur éventuelle utilisation abusive pour confiner les populations à l’intérieur des frontières.

Julian Oliver (artiste, Nouvelle-Zélande)

Retour sur le projet « EU/US Border Bumping » : infrastructure réticulaire et télé-cartographie aux limites

Border Bumping est un travail de déconstruction par les medias qui envisage les télécommunications cellulaires comme une force perturbatrice, contestant l’intégrité des frontières nationales. Comme nous traversons les frontières, nos terminaux cellulaires sautent d’un réseau à l’autre à travers des territoires voisins, souvent avant ou après que nous soyons arrivés. Ces moments, où nos appareils fonctionnent dans un territoire, tandis que notre corps évolue dans un autre, peuvent être conçus comme aptes à produire un terrain d’action inédit et contradictoire. Dans cette conférence, je présenterai des documents et des expériences issus du déploiement de “Border Bumping” sur la frontière USA / Canada et dans toute l’UE. J’envisagerai les réseaux comme des territoires tangibles, en mettant l’accent sur les nouveaux défis techno-politiques dans ce domaine.

IV. L’économie de la frontière

Robert Ireland (WCO, Bruxelles, Belgique)

Nouvelles perspectives sur le « paradigme de la sécurité de la chaîne logistique en douane

Voir les slides de la conférence sur Slidehare

Cette présentation retrace la genèse du paradigme de la sécurité de la chaîne logistique en douane, né de la participation des administrations douanières au contre-terrorisme suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Ces nouvelles perspectives sont le fruit d’une réflexion sur l’évolution de ce modèle, question politique de moins en moins prioritaire pour les douanes, même aux États-Unis. À la suite des attentats du 11 septembre, il s’est incarné dans un ensemble de régulations douanières nationales et de nouveaux standards internationaux élaborés par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Celles-ci avaient pour but de dissuader l’utilisation des navires de fret international pour transporter des terroristes ou accomplir des actes terroristes. La communication examinera la mise en œuvre du paradigme par l’étude de deux programmes-clefs des douanes américaines, C-TPAT et CSI, puis son internationalisation par l’adoption du « WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade » à l’OMD et sa traduction politique dans la loi du « 100% container scanning ». Puis seront discutés les principaux thèmes politiques défendus par le gouvernement américain : la communication à l’avance des données de cargaison, la gestion du risque douanier, les équipements de contrôle non-intrusif (scanners) et les programmes d’opérateur agréé à vocation sécuritaire. Enfin, la communication s’intéressera au déclin actuel de ces dispositifs, avec l’abandon, de facto, du 100% scanning, dans un contexte de crise budgétaire qui laisse présager une réduction des moyens consacrés aux programmes en cours.

Didier Danet (Responsable du Pôle Action globale et forces terrestres, Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, France)

120 000 dollars le « Wet Back » : quelle rationalité économique pour le programme de Smart Border à la frontière sud des Etats-Unis ?

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

Brutalement ramenée à une donnée chiffrée, l’érection d’une « frontière intelligente » entre les Etats-Unis et le Mexique a coûté 18 milliards de dollars en 2012 et a permis l’arrestation de 357 000 personnes qui tentaient de la traverser illégalement, ce qui revient à dire que le coût d’interception d’un clandestin s’élève à plus de 50 000 dollars. Ce coût extrêmement élevé conduit à s’interroger sur la pertinence de la politique mise en œuvre et du type de solution qu’elle privilégie, solution dans laquelle le plus gros de l’effort est porté sur le déploiement de dispositifs technologiques sophistiqués confortés par des moyens humains substantiels. La pertinence de la solution retenue est d’autant plus importante à évaluer qu’elle exerce sur de nombreux décideurs publics un puissant effet d’attraction alors même que les ressources qu’ils pourraient mobiliser à cet effet seraient sans commune mesure avec les budgets affectés dans la durée par l’administration américaine à ce programme. S’agissant des questions de sécurité et de défense telles qu’elles se présentent à nous, deux des caractéristiques fondamentales du programme américain doivent retenir notre attention. La première tient aux conditions de mise en œuvre d’une solution dans laquelle la technologie est présentée comme l’axe central d’une politique visant à traiter une question globale à caractère politique, économique, sociale… Or, ce thème est récurrent dans l’analyse des questions de sécurité et de défense contemporaines. En second lieu, la politique de « frontière intelligente » est consubstantielle d’une montée en puissance des acteurs privés dans la mise en oeuvre, voire dans la conception, d’une mission manifestement régalienne. Sans condamner a priori l’intervention d’un certain type d’acteurs dans la conduite d’une politique étatique, il est toutefois permis de s’interroger sur la pertinence du dispositif ainsi retenu.

Janna Shadduck-Hernández (UCLA, USA)

Transgresser la limite: actions et mobilisations politiques des jeunes sans papiers face aux politiques migratoires américaines

Voir la vidéo de l’intervention

Environ 65.000 lycéens sans-papiers terminent chaque année un cursus d’enseignement secondaire avec un diplôme, mais seulement 5 à 10 % vont à l’université. La plupart des quelques 1,9 million de jeunes sans papiers (16-30 ans) résidant aux États-Unis se voient offrir très peu d’encouragements pour aller au bout de leur cursus secondaire, ce qui conduit à des taux élevés d’abandon, sans possibilité légale de travailler. Pendant le premier mandat du président Obama, un nombre sans précédent de jeunes sans papiers et leurs familles ont été arrêtés et expulsés. En réponse aux politiques d’immigration draconiennes des États-Unis qui séparent les parents de leurs enfants et refusent aux jeunes sans-papiers des possibilités éducatives et professionnelles, un mouvement de jeunesse national, communément appelé le Mouvement du Rêve, a questionné, contesté et résisté à la législation fédérale sur l’immigration et le contrôle aux frontières, grâce à une organisation politique, une action directe et une participation et une éducation civique.. Des centaines de manifestations et d’actions menées par des jeunes sans-papiers sont organisées dans tout le pays. Il s’agit notamment de bloquer l’accès aux bureaux d’immigration du gouvernement fédéral et des centres de détention; des sit-ins dans les bureaux des membres du Congrès, des actions de solidarité transfrontalières où les familles sans-papiers communiquent à travers les clôtures frontalières ou encore l’organisation de concerts bi-nationaux, la distribution publique de textes engagés écrits par des sans-papiers et leur diffusion dans les médias sociaux; ainsi que des auto-expulsions et les auto-arrestations très médiatisées, organisée par ces mêmes jeunes. Dans cet atelier, je vais discuter de ce que les décideurs politiques conservateurs ont appelé, “le franchissement de la ligne” par les jeunes – les expériences d’un nombre toujours croissant de jeunes immigrés sans-papier qui se dressent et contestent directement la politique frontalière du gouvernement américain et ses politiques d’immigration, malgré leur statut migratoire précaire et liminal.

Thomas Cantens (WCO, Brussels, EHESS, Marseille)

Le temps et l’argent de la frontière : le cas des corridors de transport en Afrique de l’Ouest

Voir les slides de la conférence sur Slidehare

À partir d’une réflexion sur les projets d’aide publique au développement et les travaux de normalisation et de régulation du commerce menés dans les institutions internationales, la communication étudiera le passage des marchandises en frontière. Bien que souvent présentée dans le cadre contemporain de la globalisation et attachée aux paradigmes du développement, la flexibilité accordée au passage des marchandises est ancienne, liée à la circulation et l’accumulation de richesses et la représentation de l’abondance au-delà du territoire ou de la communauté. À partir de l’observation des pratiques commerçantes et administratives, la communication montrera comment les frontières sont des espaces de calculs suivant une topologie spécifique.

V. Représentation-Fiction aux frontières

Jean Cristofol (ESAA, France)

Distance et proximité dans un espace multidimensionnel

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

L’espace concret dans lequel nous vivons est indissociable des formes dans lesquelles nous nous le représentons. Ces formes mobilisent des connaissances objectives, mais elles engagent aussi un imaginaire dans lequel nous nous projetons. De ce point de vue, l’espace concret n’est pas seulement la résultante de nos pratiques, il est aussi habité par des sujets qui y situent et y identifient des enjeux et il est traversé de fictions et de récits. Les récits et les fictions, dont nous sommes culturellement les héritiers, mettent en oeuvre un espace continu qui s’articule sur les oppositions du proche et du lointain, de la distance et de la proximité, de l’ici et de l’ailleurs. Les frontières y dessinent des lignes de discontinuité entre des entités homogènes. La figure du voyage, celle de l’utopie, le thème de l’ile ou du labyrinthe, celui de la limite et de son franchissement en sont des incarnations. Mais ces figures ne sont pas seulement de libres constructions de l’esprit, elles sont aussi en correspondance avec les médiums dans lesquels elles ont été articulées et elles sont concrètement produites par la relation aux modes d’existence technique et sociaux d’une époque. Quand les échanges et les déplacements sont déterminés par les flux informationnels et que des dispositifs autonomes ubiquitaires agissent sur nos modes de perception et nos capacités directes d’action, comment pouvons-nous les penser et les mettre en oeuvres ? Que devient notre relation à l’espace quand celui-ci se construit dans une complexité qui vient bouleverser les façons de comprendre le sens même de ce qu’on appelle la distance ou la proximité ? Si l’espace dans lequel nous vivons et communiquons est un espace complexe et multidimensionnel, comment pouvons nous en construire la représentation ?

Anne-Laure Amilhat Szary (PACTE, UJF/CNRS, France), Sarah Mekdjian (PACTE, UPMF/ CNRS, France) ET GLADEEMA NASRUDIN ? QUALITÉS ?

Un anti-atlas des frontières vécues. Partager la sensibilité des migrants cartographes

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

Cette communication rend compte du projet, mené conjointement par des chercheurs, des artistes et des migrants, de cartographier l’entre-deux migratoire de manière créative et critique. Cette expérience d’ateliers de cartographie participative, entre art et science, porte aussi sur l’entre-deux d’un point de vue méthodologique, c’est-à-dire sur les conditions de mises en relation des acteurs d’un projet de recherche et de création. Comment créer un cadre d’échanges entre les chercheurs, les artistes et les personnes invitées en raison de leurs parcours migratoires ? Sur de nombreuses cartes scientifiques, les espaces parcourus par les migrants pendant leurs voyages sont souvent survolés par des flèches, qui désignent des flux ou la direction de trajectoires. Les expériences de franchissements frontaliers sont pourtant des événements très significatifs dans les histoires migratoires individuelles. Pour les personnes qui n’ont pas de droit de séjour, la frontière parcourue s’étend jusque dans les espaces dits d’accueil. Ainsi, à Grenoble, mais cela pourrait être ailleurs dans de nombreuses villes européennes, des voyageurs voyagent encore… Quatre dispositifs cartographiques, entre art et science, ont été proposées à douze personnes en situation de demande d’asile ou ayant obtenu le statut de réfugié, avec pour objectif de présenter des frontières vécues « expansées ». Même produite à partir d’une méthodologie participative, la carte n’est jamais dégagée d’enjeux de pouvoir. L’interaction avec les artistes a permis de diversifier le pouvoir de cet outil de médiation dans les relations entre les différents acteurs des ateliers. Raconter des souvenirs de voyages par la cartographie a constitué un cadre original et créatif d’échanges, aujourd’hui transmissible dans le cadre d’une exposition. La réalisation de cartes, sur quatre supports différents, a permis de contourner le registre narratif dominant connu par les demandeurs d’asile, c’est-à-dire le récit de vie chronologique et linéaire exigé par les administrations. Au service d’une projet scientifique, artistique et politique, la carte a ainsi permis de produire des formes originales de constitution de savoirs « indisciplinaires ».

Nicola Mai (LAMES, AMU/CNRS, France, London Metropolitan University, UK)

« Assembling Samira / En assemblant Samira » : une installation art-science de l’AntiAtlas sur l’incorporation des frontières humanitaires

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

La protection humanitaire des groupes de migrants vulnérables a imposé de nouvelles frontières biographiques. Les migrants cherchent à obtenir la bienveillance de l’Etat et un statut légal en réalisant et incorporant des discours humanitaires mettant l’accent sur la victimisation et de la souffrance. Seuls ceux dont les performances de souffrance en tant que sujets dignes de protection humanitaire sont jugés crédibles et bénéficient d’une telle protection. Genre et sexualité sont devenus des répertoires narratifs stratégiques à travers lequel les frontières humanitaires et biographiques sont inscrites sur les corps des migrants. Le projet Emborders, à la fois projet de réalisation cinématographique et de recherche scientifique, reproduit les différentes représentations et les récits des migrants ciblés par la protection humanitaire tels qu’ils ressortent des entretiens avec les autorités, avec des chercheurs en sciences sociales ainsi qu’avec les autres migrants et les familles. Il s’appuie sur des histoires vraies et des gens réels, qui sont jouées par des acteurs afin de protéger l’identité des personnes interrogées originaux et refléter la nature intrinsèquement fictive de toute narration de soi. En utilisant des acteurs pour reproduire de vraies personnes et des histoires de la vie réelle, le projet remet en cause ce qui constitue finalement une réalité crédible et acceptable en termes scientifiques, filmiques et humanitaires.

Samira est une installation d’art-science à deux écrans, présentant l’histoire de Karim. Elle assemble différents moments et scripts ethnographiques tels qu’ils sont apparus à travers le travail de terrain à Marseille. Karim est un homme migrant algérien commerçant le sexe, tout comme SAMIRA, la nuit à Marseille. Il a quitté l’Algérie comme un jeune homme dont les seins commençaient à se développer à la suite de la prise d’hormones ce qui lui a permis d’obtenir l’asile en France, en tant que femme transgenre. Vingt ans plus tard, alors que son père se meurt et que Samira / Karim est en passe de devenir le chef de la famille, elle se fait chirurgicalement enlever les seins et se marie avec une femme afin d’obtenir un nouveau passeport lui permettant de retourner en Algérie pour assumer son nouveau rôle. SAMIRA ( Emborders 1) est le premier de 4 installations/films. Il a été produit par l’IMéRA en coopération avec SATIS (Département Sciences Arts et Techniques de l’Image et du Son de l’Université Aix-Marseille) et sera présenté à l’exposition Antiatlas.

Micha Cardenas (University of Southern California, USA)

The transborder immigrant tool / L’outil transfrontière pour le migrant : la science de l’opprimé

Voir la vidéo de l’intervention

La science de l’opprimé est un terme qui a d’abord été utilisé par la philosophe féministe de Monique Wittig et qui a été plus tard adopté par les collectifs “artivistes” Groupe particules et Electronic Disturbance Theatre 2.0. Ils proposent une approche de la production de connaissances qui ne revendique pas une position objective ou une approche motivée par le profit, mais qui est informée par une expérience de l’oppression et vise à contribuer à la justice sociale. Dans cette présentation performative, je vais présenter le travail de création du Transborder imigration tools effectué en collaboration avec le Electronic Disturbance Theater 2.0. A la fois outil médiatique perturbateur et virus pour les médias, il est conçu pour pourvoir à la subsistance poétique et physique des personnes qui traversent la frontière Mexique/Etats-Unis. Mon travail sur ce projet m’a permis de développer des pratiques inédites de science de l’opprimé, notamment dans le cadre d’un projet intitulé Réseaux d’Autonomie Locale/Autonets. Le but de ce second projet était de faire construire aux communautés locales des réseaux à la fois numériques et post-numériques, pour prévenir la violence contre les femmes transgenres de couleur, les personnes handicapées et les travailleurs du sexe. Autonets étend la science de l’opprimé à Femme Science et Femme Disturbance, utilisant le développement de relations comme stratégie pour construire un monde sans prisons.

VI. Frontières, flux et réseaux

Ruben Hernandez Leon (UCLA)

L’industrie de la migration: recenser les relations entre passeurs, acteurs du contrôle et du secours dans les migrations internationales

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

Dans cette présentation, je montrerai que l’industrie de la migration joue un rôle plus important dans la structuration de la mobilité humaine à travers les frontières que cela n’a été envisagé par la plupart des théories sur les migrations internationales. J’identifie trois premières formes d’industrie de la migration: les animateurs classiques de la migration, l’industrie florissante du contrôle et de l’industrie du soi-disant sauvetage. J’utilise ensuite le cadre théorique défini par Zolberg dans Strange Bedfellows of American Immigration Politics qui explique les alliances inhabituelles que nouent ces différents acteurs en place dans le domaine de l’immigration, pour mieux localiser et identifier les liens de ces acteurs avec l’industrie de la migration. Enfin, j’envisagerai les déplacements de ces acteurs à travers différentes ensembles ou groupes (profit/non-lucratif, facilitation/control, pro-immigration/anti-immigration). Je soulignerai ainsi que loin d’être opposés ces acteurs établissent des liaisons régulières au moyen de plusieurs ponts et d’infrastructures.

Cédric Parizot (IMéRA, IREMAM, AMU/CNRS, France), Antoine Vion (LEST, AMU/CNRS, France), Wouter van den Broeck (Addith, Belgium)

Israël-Palestine sous les cartes : une expérience anthropologique de réseaux à travers les murs

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

Israël Palestine sous les cartes est un projet de visualisation dynamique des chaînes relationnelles développées par un anthropologue au cours de ses enquêtes de terrain dans l’espace israélo-palestinien (2005-2010). Ce travail exploratoire implique un anthropologue (Cédric Parizot), un sociologue (Antoine Vion) et un spécialiste de visualisation de données complexes (Wouter Van den Broeck). Le premier objectif est d’analyser sous un autre angle le niveau d’imbrication entre espaces israéliens et palestiniens. Le second est de confronter les trois chercheurs à des pratiques, des méthodologies et des données inhabituelles émanant d’autres disciplines. D’une part, en ayant recourt à un niveau beaucoup plus élevé d’abstraction, l’anthropologue opère un repositionnement radical par rapport à ses données de terrain. En dépit de la perte temporaire de la précision de l’observation anthropologique, cette visualisation dynamique lui offrira une compréhension plus globale du monde social dans lequel il a évolué. D’autre part, cette expérience permettra au sociologue et à l’anthropologue de mieux apprécier les conditions de production de leur connaissance, non seulement en tenant compte du fait que ces données sont situées dans le temps, dans l’espace et dans des interactions spécifiques, mais aussi et surtout en soulignant que l’anthropologue et le sociologue font partie intégrante du réseau-frontière qu’ils tentent de déchiffrer. En d’autres termes, ce projet implique l’anthropologue et sociologue à la fois en tant que chercheurs et en tant qu’objets de recherche. Enfin, en traitant un autre type de réseau complexe (impliquant moins d’individus, mais des couches plus complexes d’interactions), Wouter van den Broeck a l’intention d’expérimenter une nouvelle sémiologie de la cartographie de réseau applicable à l’étude des réseaux issus de la recherche qualitative.

Olivier Clochard (MIGRINTER, CNRS, MIGEUROP, France) et Laurence Pillant (TELEMME, AMU/CNRS, France)

Connected camps : les lieux d’enfermement en Europe et au-delà

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

Bien que les camps d’enfermement de migrants en Europe possèdent chacun leurs particularités et une histoire singulière, la justification de leur existence, de même que les appareils juridiques, politiques et économiques qui les sous-tendent se ressemblent et s’inscrivent dans des processus communs. L’approche par le réseau permet d’entrevoir ces lieux qui constituent aujourd’hui les frontières réticulaires de l’espace Schengen et de la politique européenne de voisinage (PEV), à savoir pour les autorités la recherche d’un bornage « exhaustif » dans et en dehors des territoires de l’Union Européenne. Il s’agira ici de définir les échelles et la mesure de ces liens entre les camps. Après analyse la représentation cartographique de ce réseau permet d’appréhender et de rendre visible ce phénomène d’enclosure régionale relative au contrôle migratoire européen.

Joana Moll (artist, Spain)

Move and get shot : la surveillance par les réseaux sociaux le long de la frontière américano-mexicaine

Voir les slides de la conférence sur Slidehare

The Texas Border et AZ: move and get shot sont deux œuvres d’art numérique qui explorent le phénomène de la surveillance sur Internet effectué par des civils à la frontière entre le Mexique et les États-Unis à partir de plateformes mises en place par les autorités américaines. Beaucoup de ces plateformes en ligne sont apparues lors du développement des réseaux sociaux dont la structure a été adoptée comme une alternative moins chère et plus efficace pour surveiller la frontière. Ainsi, l’activité de loisir est devenue un outil pour la militarisation de la société civile. Cette présentation exposera le processus de recherche derrière les deux œuvres d’art et analysera l’évolution de certaines de ces plateformes internet depuis leur création jusqu’à nos jours.

Federica Infantino (FNRS/Université Libre de Bruxelles (Cevipol), Sciences Po Paris)

La frontière au guichet externalisé. Les effets de la coopération public-privé sur la mise en oeuvre de la politique des visas à Casablanca

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

Cette contribution explore les réponses de l’État à l’immigration dans le cadre de mode de régulation qui impliqunt davantages d’acteurs non étatiques (Guiraudon & Lahav, 2000). Il se concentre sur le cas des États Schengen qui coopèrent avec des prestataires privés pour mettre en œuvre leur politique de visas. Cette présentation applique le cadre théorique de la bureaucratie de proximité à un champ d’étude inhabituel: la frontière politique plutôt que la politique sociale. Reposant sur une enquête de terrain approfondie de (12 mois) effectué dans les consulats de Belgique, de France, d’Italie et de leurs centres de demande de visa par rapport à Casablanca, elle étudie le processus d’externalisation des services de visa au Maroc. L’objectif est double: identifier les processus conduisant à la gouvernance publique/privé comme mode émergent de la gestion des frontières Schengen; évaluer comment cette coopération public/privé change les conditions de coopération dans lesquelles la politique des visas est mis en œuvre et modifier les politiques publiques.

VII. Matérialisation-Dématérialisation des frontières

Steve Wright (Reader in Applied Global Ethics, Leeds Metropolitan University, UK)

Approches entrepreneuriales de la gestion militaire du changement climatique : du refuge à l’exclusion

Voir la vidéo de l’intervention

Si nous devons anticiper correctement et juger avec précision la trajectoire probable de futures réponses au changement climatique, l’hypothèse de travail doit être qu’il y a de fortes probabilités pour que les «solutions» proposées au cours des 50 prochaines années par les élites, les Etats et les entreprises seront nécessaires, mais pas suffisantes. Pour plusieurs pays, cela peut signifier la fin, d’autres seront confrontés à d’importantes migrations internes et d’autres à un exode massif vers des rivages étrangers, à mesure que les gens lutteront pour trouver la continuité. Cette présentation considère que les préparatifs pour répondre à ces défis seront tout à fait inadaptés. Les États prendront des mesures d’urgence dans la panique, incluant des entraves profondes à la liberté de mouvement. Les recherches passées ont traité de tels scénarios comme les catastrophes environnementales, mais cette présentation envisagent ces scénarios comme des options d’aménagements d’urgence qui ont déjà été structurés dans le cadre de planification d’Etat. Que pouvons-nous attendre lorsque la continuité des chaînes d’approvisionnement énergétique et alimentaire ne peut plus être garanti? Je présenterai ici des preuves que de nombreuses organisations militaires travaillent déjà sur les réponses au changement climatique du point de vue de la sécurité de l’Etat plutôt que dans une perspective de sécurité humaine. Qu’est-ce que cela implique?

Essentiellement, deux processus interdépendants font irruption: l’un fondé sur l’informatique, l’autre orienté sur les technologies d’exclusion physique systématique des citoyens non autorisées et basé sur une grande variété de systèmes coercitifs émergents. Les Etats disposent déjà de systèmes de contraignants aux frontières pour empêcher quiconque sans documentation de passer; et ceux-ci deviennent de plus en plus sophistiqués, avec différents moyens de reconnaissance, de surveillance et de suivi biométriques. La reconnaissance faciale et les systèmes de repérage de véhicules, conçus à l’origine en réponse à la “guerre contre le terrorisme », peuvent être rapidement réorientés vers les réfugiés du changement climatique. Ces personnes ne seront pas officiellement désignées comme telles, car l’étiquette généralement péjorative d’immigrants illégaux facilitera une solution d’exclusion juridique, les réfugiés du changement climatique n’ont aucun statut juridique. Nous assistons déjà à un changement de paradigme en matière de sécurité entre les grandes puissances militaires pour reformuler le changement climatique en tant que menace majeure pour la sécurité. De même, l’armée, la police, les médias, le complexe sécuritaire universitaire sont déjà en train de renforcer leur capacité à définir de nouvelles mesures pour assurer la sécurité des frontières et de l’exclusion de cette zone. Ces nouvelles mesures et moyens incluent déjà des algorithmes non-humains ainsi que des éléments robotiques pour patrouiller les longues frontières. Une grande variété d’armes sublétales a également émergé. Elles peuvent être soit utilisées contre des foules par des humains ou exploitées par intelligence artificielle. Quelle est la probabilité de ces développements? Nous explorons ici la reconfiguration actuelle des principales manufactures de systèmes intelligents de clôtures, drones, sécurité robotique et les systèmes de patrouille ainsi que les technologies d’armes létales et subléthales ainsi que les doctrines qui répondent aux exigences de ces nouveaux marchés.

La présentation se termine par une discussion sur certains dilemmes éthiques sur la façon de répondre à une telle fixation technique. Doit-on acquiescer (ce qui pourrait équivaloir à une collusion) , ou devrions-nous nous engager dans l’activisme de recherche pour révéler les conséquences sociales et politiques de systèmes de clôtures existantes comme celles récemment érigé au Bangladesh. Cette question éthique inconfortable sera au cœur de toute réponse politique intelligente aux migrations de masse induites par le climat. Devons-nous renforcer la résilience au sein des architectures modernes et des infrastructures ou faire une forteresse : un menu humain ou inhumain de solutions pour l’avenir ?

Amaël Cattaruzza (CREC Saint-Cyr Coëtquidan, France)

Mur ou réseau : le contrôle des frontières en question

Voir les slides de la conférence sur Slidehare

Cette communication part d’un constat : les dispositifs de sécurité aux frontières oscillent aujourd’hui entre deux architectures complémentaires : celle du « mur » et celle du « réseau ». Les murs, ce sont ces barrières plus ou moins épaisses, permettant de canaliser les flux matériels et humains, et de les filtrer par l’intermédiaire du checkpoint, du point de passage. Les réseaux, ce sont les interconnexions toujours plus fortes d’agences de renseignements, permettant par l’accumulation et le croisement de données d’anticiper, d’identifier et de tracer tous types de flux (modèle Frontex et Eurasur). Ces dispositifs de contrôle méritent l’un comme l’autre d’être interrogés et évalués. Le mur est coûteux et engendre toute une économie du contournement qui amène à se demander si le remède n’est pas pire que le mal. Le réseau déplace le contrôle frontalier du lieu physique aux bases de données virtuelles et centralisées. Mais l’émergence de ce contrôle virtuel, mis en place sans avoir donné lieu à aucun débat, nécessite de réfléchir à la validité des données collectées, à leur traitement, à leur stockage et à leur sécurisation.

Stéphane Rosière (Université de Reims, France)

Les frontières internationales entre matérialisation et dématérialisation

Voir les slides de la conférence sur Slidehare et la vidéo de l’intervention

Les frontières internationales contemporaines sont caractérisées par un processus, en apparence contradictoire, de virtualisation ou d’effacement et de matérialisation. La virtualisation résulte de la porosité grandissante des frontières traversées par des flux de plus en plus importants. Les frontières s’effaceraient donc, ou se feraient « discrètes », elles seraient aussi marquées par une logique de délinéarisation et déterritorialisation (développement de frontières « punctiformes », comme dans les aéroports). Cependant, dans le même temps, les frontières sont marquées par un processus de sur-matérialisation avec la construction de nombreuses « barrières » (Israël, États-Unis, Arabie saoudite, Ceuta et Melilla, etc.) souvent appelées « murs ». Cette présentation tentera de montrer comme ces dynamiques, loin d’être contradictoires, sont plutôt liées dans une logique de hiérarchisation des flux dans laquelle l’homme apparaît plus problématique que les marchandises.

Mariya Polner (WCO, Brussels)

Les technologies de contrôle des frontières: tendances et schémas de développement généraux

Voir les slides de la conférence sur Slidehare

La protection de la souveraineté a toujours été la principale tâche de l’Etat, depuis sa création, en lien avec une autre fonction importante, celle de différencier le «nous» du «eux». Ainsi, les frontières ne servent pas seulement comme de seuils vers un territoire particulier, mais aussi comme les manifestations de la souveraineté de l’Etat. Dans le même temps, dans un monde globalisé où l’interconnexion et l’intégration sont les dynamiques clés pour influer sur la croissance économique et le développement social, les décideurs ont de plus en plus conscience de la nécessité d’accélérer la réforme de la réglementation de la gestion des frontières pour réduire les obstacles inutiles et les charges qui present sur le commerce. Le dilemme qui consiste à mettre en balance la sécurité (et dans une certaine mesure, la souveraineté de l’Etat) et la facilitation du commerce a poussé les États et les organisations internationales à rechercher des solutions différentes, inscrites dans tout un ensemble de politiques et de normes nouvellement créées. Cette présentation abordera une petite partie de la «machine» de la gestion des frontières globale: celle des technologies de contrôle des frontières. Avec les progrès technologiques, en fonction des nouveaux outils utilisés dans les opérations quotidiennes, les agences de contrôle des frontières se réinventent et réinventent la façon dont elles opèrent. Par conséquent, le suivi du développement des technologies de frontières donne un aperçu intéressant sur le fonctionnement de l’État et de ses politiques.

Charles Heller (Centre for Research Architecture, Goldsmiths College, University of London/ Watch The Med project)

Les frontières maritimes de l’UE: strier la mer

Voir la vidéo de l’intervention

Parce que toute trace sur l’eau semble être immédiatement dissoute par les courants, les mers ont longtemps été associées à un présent permanent, qui résiste à toute écriture de l’histoire. L’étendue de liquide infini a également représenté un défi pour la gouvernance: l’impossibilité de dresser des frontières stables dans des eaux en constante mouvement a conduit à considérer les mers comme un espace de liberté absolue et de circulation – les «mers libres». Dans cette présentation, je vais montrer qu’au contraire, les mers sont de plus en plus documentées et partagées, et ceci de manière inextricable. Un appareil de détection complexe est fondamental pour une forme de gouvernance qui associe la division des espaces maritimes et le contrôle du mouvement et qui instrumentalise le chevauchement partiel et la nature élastique des juridiction maritimes et des lois internationales. C’est dans ces conditions que les régimes de migration imposés par l’UE fonctionnent, ils étendent sélectivement les droits souverains par des patrouilles en haute mer, tout en rétractant parfois la responsabilité, comme dans les nombreux cas de non-assistance aux migrants en mer. A travers les politiques et les conditions de la gouvernance maritime organisées par l’UE, la mer se transforme en un liquide mortel – la cause directe de plus de 13.000 décès documentés au cours des 15 dernières années. Cependant, en utilisant des appareils de télédétection de la Méditerranée contre le grain et violations spatialisation des droits des migrants en mer, je vais démontrer qu’il est possible de ré-inscrire responsabilité dans une mer d’impunité.

Organisation

Comité d’organisation

Cédric Parizot – anthropologue, coordinateur du projet IMéRA (AMU), Marseille, IREMAM (AMU/CNRS), Aix-en-Provence

Anne-Laure Amilhat-Szary – géographe, PACTE (Université de Grenoble Alpes/CNRS)

Isabelle Arvers – commissaire d’exposition indépendante, Marseille

Jean Cristofol – philosophe, École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

Nicola Mai – anthropologue et vidéaste, LAMES (AMU/CNRS), London Metropolitan University, Londres

Joana Moll – artiste

Gabriel Popescu – géographe, Indiana University

Production

Institut Méditerranéen de Recherches Avancées (AMU), Marseille

Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

Laboratoire PACTE (Université de Grenoble Alpes/CNRS)

Isabelle Arvers, commissaire d’exposition indépendante, Marseille

La compagnie, lieu de création à Marseille

Partenaires

Aix-Marseille Université (AMU), Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Réseau Français des Instituts d’Études Avancées (RFIEA), Labex RFIEA+, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Euborderscapes (Union Européenne, FP7), Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM – AMU/CNRS), Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES – AMU/CNRS), Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST- AMU/CNRS), Laboratoire d’Études et de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA-AMU), Laboratoire d’Arts, Sciences, Technologies pour la Recherche Audiovisuelle Multimédia (ASTRAM-AMU), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), LabexMed, Information Media production, Aviso Events, MarseilleProvence 2013 (MP 2013), ville d’Aix-en-Provence, Organisation Mondiale des Douanes (OMD)