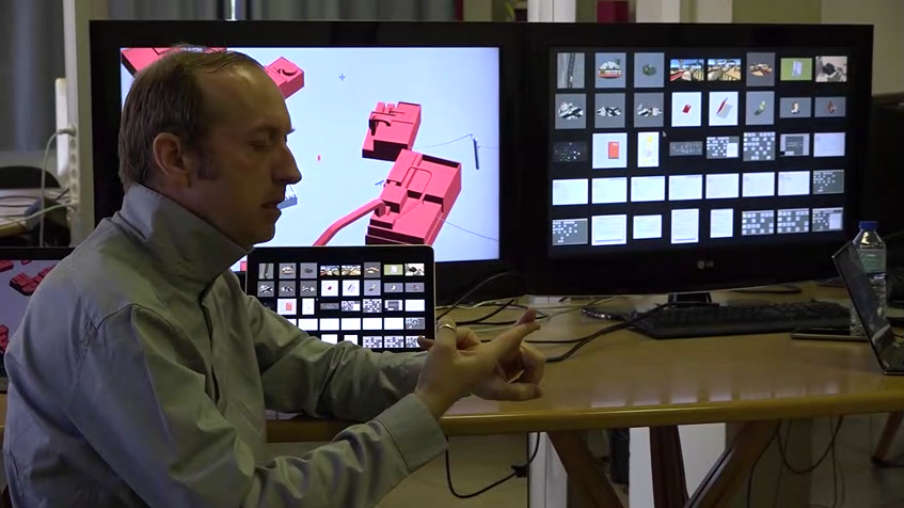

Ce film a été réalisé à l’automne 2018 lors du Forum du Groupement d’intérêt scientifique Moyen Orient Mondes Musulmans par Melissa Robert et Lucille Roche (Master Pro documentaire, Aix Marseille Université). Il propose une réflexion sur le rapprochement entre Arts et Sciences à partir de la présentation du projet de recherche mené par Cédric Parizot, Douglas Edric Stanley et Robin Moretti A Crossing Industry qui aboutira à la création d’ un jeu vidéo documentaire et artistique.

Catégorie : Documents-fr

Guillaume De Vaulx, Du texte médiéval au jeu vidéo

Par Guillaume de Vaulx,

Docteur agrégé de philosophie (IFPO)

Un livre interactif inspiré de la fable des animaux dans l’épître 22 des Rasāʾil Ikhwān al-ṣafā

Comment restituer tant la force logique que la dimension populaire d’un texte médiéval tel que la fable des animaux, célèbre procès de la domination de l’homme sur l’animal tiré des Rasāʾil Ikhwān al-ṣafā ?

On est habitué dans la recherche historique à penser que la forme de l’article académique ou de la traduction commentée est, malgré sa difficulté d’approche, la forme la plus dense de production d’un savoir, forme qui pose seulement ensuite le problème de sa vulgarisation.

Or, dans le cas de mes recherches actuelles sur la philosophie arabe classique, l’essence même de mon objet est perdue par sa restitution académique. En effet, la fable des animaux dont j’entreprends la traduction est, historiquement, la création d’une forme littéraire nouvelle, le procès de l’homme, adéquate à une question politique inédite, celle de la légitimité de la domination politique. Comment restituer cette mise en question du pouvoir sachant qu’une telle entreprise suppose dans son essence même de prendre une forme littéraire accessible au plus grand nombre ? En effet, pas de mise en cause de la domination qui ne s’adresse qu’à l’élite dominante. Par conséquent, pas de restitution fidèle d’une forme littéraire si on la démunit de sa puissance créatrice de nouvelles intrigues. Mon projet de traduction commentée de la fable des animaux trouve ici ses limites. En effet, par lui, je m’apprête à reproduire en français la seule silhouette inerte d’un texte qui a, lui, animé tous les mouvements insurrectionnels de l’Islam classique. Or, si en historien je me dois d’expliquer une pensée, en philosophe, j’ai l’obligation de ranimer un outil à penser.

La démarche proposée lors des workshop ‘Recherche création » du Forum GIS MOMM 2018 prend alors tout son sens : ouvrir la recherche elle-même à d’autres formes d’écriture, en proposant aux chercheurs de s’initier à des techniques de création qui leur sont souvent étrangères mais qui sont les formes les plus innovantes, à savoir la création artistique et numérique.

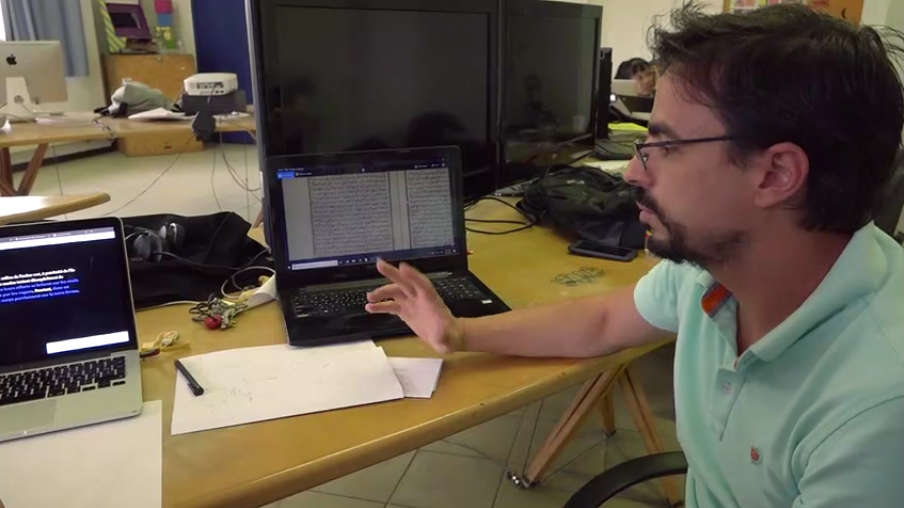

C’est ainsi que j’ai été initié lors de l’atelier Art et Recherche organisé à l’École Supérieure d’Art d’Aix en Provence du 27 au 31 septembre, à la technique de l’intrigue interactive et à l’outil informatique Twine par Douglas E. Stanley, enseignant et artiste, spécialisé dans le jeu et le jeu vidéo et Leslie Astier (artiste). Le résultat de cette formation intensive est le récit interactif HommeVsAnimal. Partant de la situation initiale de la fable des animaux, le jeu ouvre son lecteur à la multiplicité des mises en cause de la domination politique sous la forme de l’apologue : il est amené à choisir entre le conflit sur la domestication (celui mis en scène dans la fable des animaux), celui sur l’alimentation carnée, la colonisation des terres, l’extermination, le dressage, autant de problèmes posés dans le cadre plus contemporain de l’éthique animale. Cette mise en jeu de la fable médiévale et son branchement sur des problématiques politiques contemporaines en restituent la force politique originelle.

La présentation du jeu le 1er octobre à l’École Supérieur d’Art d’Aix en Provence lors de la soirée inaugurale du forum du GIS-MoMM 2018 a pu manifester l’importance de cette forme dans la découverte de la fable médiévale et la construction d’un débat autour des questions politiques qu’elle soulève. Nous ne pouvons que regretter la brièveté de l’atelier et espérer poursuivre cette collaboration pour offrir au public une oeuvre lui permettant tant de se plonger dans la fable médiévale par l’ajout d’hyperliens, que dans ses ramifications politiques actuelles par le développement de l’intrigue.

Enfin, la pratique de cette forme inédite d’écriture nous a permis aussi de travailler des problématiques qui n’apparaissent pas dans une écriture linéaire, à savoir celle du choix et des mondes possibles. En effet, la lecture interactive offre au lecteur de choisir certains développements de l’intrigue plutôt que d’autres et l’amène alors à des comportements nouveaux qui sont en eux-mêmes formateurs. Ainsi, les choix non rationnels et viables pour les protagonistes de l’intrigue amenant celle-ci à se terminer plus rapidement, le joueur est conduit à modifier son attitude intellectuelle. La lecture devient non seulement informative, mais formatrice.

Beyrouth, le 12 octobre 2018.

antiAtlas Journal #02 – Fictions aux frontières, 2017

Sous la direction de Jean Cristofol, Cédric Parizot et Anne-Laure Amilhat Szary

Le numéro 2 appréhende la fiction comme une stratégie qui consiste, par ses effets de réel, à introduire des écarts, des perturbations et des incohérences stimulantes dans ce qui parait naturellement donné, ce numéro s’efforce d’évaluer le rôle qu’elle peut jouer dans le renouvellement de nos questionnements sur les frontières du 21ème siècle.

Sommaire

– Jean Cristofol, Introduction antiAtlas journal #2 : fiction et frontière

– Elena Biserna, Soundborderscapes : vers une écoute critique de la frontière

– Thomas Cantens, L’Arithmétique politique des frontières : pour une critique éclairée

– Charles Heller et Lorenzo Pezzani, Images flottantes, traces liquides : la perturbation du régime esthétique de la frontière maritime de l’UE

– Raafat Mazjoub, L’écriture comme architecture : performer la réalité jusqu’à ce qu’elle s’exécute

– Stéphane Rosière, Les frontières internationales entre matérialisation et dématérialisation

– Johan Schimanski, Frontières de verre

On line: une manifestation de la frontière humaine

6, 9 juin 2018

Le 9 juin 2018 l’artiste Clio Van Aerde commencera son expédition à la recherche de la frontière physique du Grand-duché du Luxembourg. Le départ et l’arrivée se feront à Schengen et le projet durera environ quatre semaines. L’artiste marchera le plus précisément possible le long du tracé de la frontière. Dans le cadre d’une collaboration avec le MUDAM, il sera possible pour le public d’observer l’évolution en temps réel, sur place, et en ligne online.cliovanaerde.com, de cette dé-marche.

Ce projet cherche à mettre en lumière les privilèges et les barrières qu’entraînent, par exemple, la possession d’un passeport ou d’un autre. Plus largement, à une époque où certaines personnes vivent de façon de plus en plus nomade et pour lesquelles les frontières semblent avoir disparu, d’autres perçoivent ces mêmes frontières comme une barrière infranchissable. Le corps se voit limité dans ses déplacements alors que l’utilisation de la technologie, plus indispensable que jamais et inépuisable dépasse toutes les limites physiques. La démarche de on line est volontairement naïve, car c’est une façon de remettre en cause les évidences de notre société.

Le 6 Juin au MUDAM, juste avant et le 11 juillet (lieu communiqué ultérieurement), juste après cette performance, Clio Van Aerde ainsi que Estelle Evrard et Cyril Blondel, membres de l’Institut de géographie et d’aménagement de l’université du Luxembourg tiendront une discussion publique à propos de on line.

Clio Van Aerde, née à Luxembourg, est artiste et scénographe, elle vit à Luxembourg et à Vienne. Elle a étudié à Madrid, Paris et Vienne et est diplômée en scénographie de l’Akademie der Bildenden Künste à Vienne. Sa pratique artistique questionne la relation triviale entre le corps, le temps et l’espace à travers des performances qui explorent la répétition et l’endurance. À côté de ses propres projets, Van Aerde travaille comme scénographe pour le théâtre et le cinéma et est impliquée dans l’organisation et le développement de la résidence de recherche Antropical dans le cadre du Kolla Festival.

Cyril Blondel est chercheur en géographie et en aménagement à l’Université du Luxembourg (Unité de Recherche IPSE). Il est titulaire d’une thèse en aménagement de l’Université de Tours, soutenue en 2016. Il a été titulaire d’une bourse Marie Skłodowska-Curie en 2015-2016 pour un séjour de recherche à l’Université de Tartu en Estonie dans le cadre du projet européen FP7 RegPol2. Il a été chercheur invité à Graz et à Leipzig. Il participe actuellement au projet de recherche H2020 RELOCAL, qui vise à « resituer le local dans la cohésion européenne ». Il s’intéresse également aux interactions entre art et recherche. Ses principaux terrains sont le Portugal, la Serbie, la Croatie, l’Estonie et la France. Il est au premier semestre 2018 une semaine par mois en résidence partagée avec l’auteure de théâtre Magali Mougel dans le bassin minier du Pas-de-Calais.

Estelle Evrard est chercheuse en géographie politique à l’Université du Luxembourg. Titulaire d’un Master en droit européen (2006) de l’Institut d’Etudes Européennes de Bruxelles et d’un doctorat en géographie de l’Université du Luxembourg (2013), la construction européenne constitue le fil conducteur de son parcours. Ses travaux portent sur la place et le rôle des territoires dans la construction européenne en termes de gouvernance, d’autonomie et de territorialité. En ce sens, les espaces frontaliers constituent pour elle des terrains de recherche privilégiés. Elle s’intéresse aussi en particulier à l’interface recherche/pratique/politique (e.g. ESPON, INTERREG) ainsi qu’à l’interface art/recherche. Elle est actuellement impliquée dans le projet H2020 qui vise à « resituer le local dans la cohésion européenne » ainsi que dans le projet INTERREG VA Grande Région « UniGR- Center for Border Studies” (2018-2020).

Avec le soutien de : L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

En collaboration avec : Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean et de l’Université du Luxembourg

Équipement technologique : Motion-S

Équipement technique : Saturn

Mise à disposition de données cartographiques : Administration du Cadastre et de la Topographie, Luxembourg

Documentaire : Catherine Dauphin

Conseil artistique : Camille Chanel

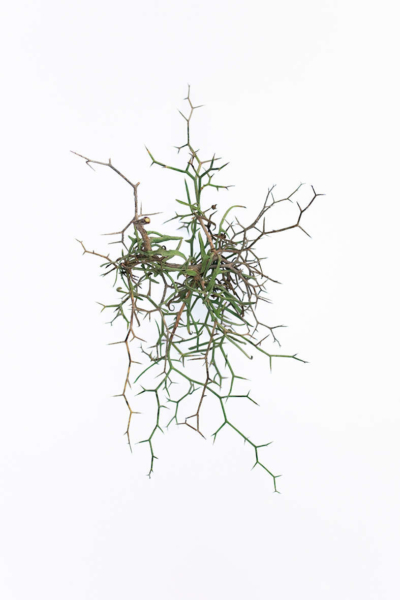

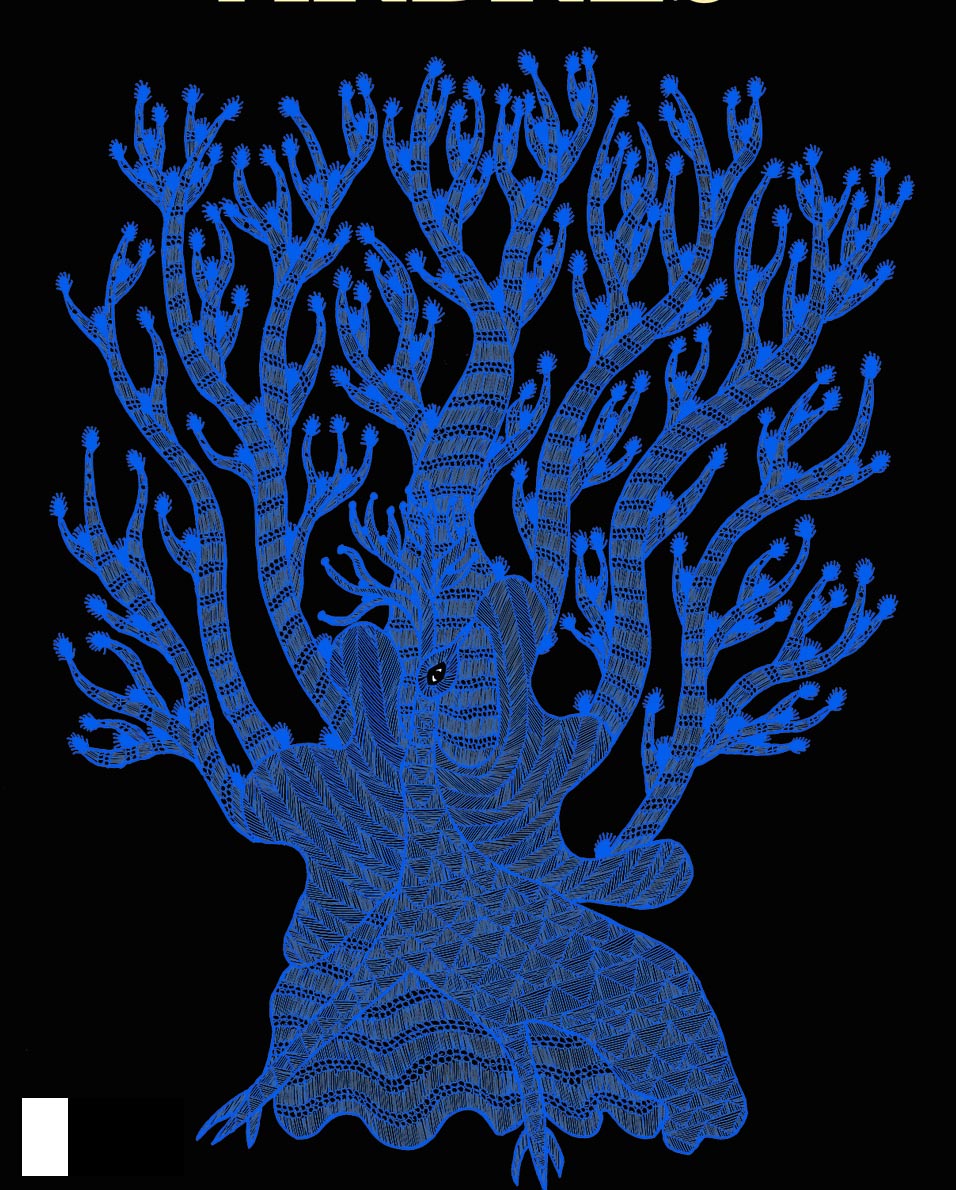

Al Amakine, une cartographie des vies invisibles, Abdessamad El Montassir

Une microhistoire du Sahara

« Qu’est-ce qu’une Trace-mémoires ? C’est un espace oublié par l’Histoire et par la Mémoire-une car elle témoigne des histoires dominées, des mémoires écrasées et tend à les préserver. »[1]

Al Amakine[2] est un projet d’art et de recherche qui prend forme par la mise en lumière de lieux porteurs d’événements politiques et sociaux qui ne figurent pas sur les cartes officielles.

Ainsi, Al Amakine suit les micro-histoires du Sahara au sud du Maroc rendues invisibles par l’Histoire officielle.

Très attentif aux micro-histoires, ce projet explore dans les petits récits et les événements imperceptibles, les signes apparemment dépourvus de valeur ou de signification aux yeux des « Grands Événements » de l’Histoire. Il ne s’agit pas seulement de lutter contre un effacement ou une disparition, mais bien d’ouvrir un interstice inédit pour l’émergence de ces témoignages latents, tout en revendiquant une parole située, contextualisée et ancrée dans l’expérience.

Ces micro-histoires, relayées oralement par les populations locales, relatent des événements politiques, culturels et sociaux importants qui se sont déroulés dans cet espace géographique. Transmises dans un langage poétique, elles constituent un riche patrimoine immatériel, et déploient une histoire endogène et alternative de ce territoire. Or il n’existe aucune trace écrite connue de ces récits, ni aucune cartographie de ces lieux, et leur existence reste méconnue. De ce fait, cet espace géographique apparaît comme un espace vide aux yeux des autres. Il représente ainsi le temps despotique tel que l’a décrit Althusser, c’est-à-dire « un espace sans lieux, un temps sans durée[3] ».

Dans un besoin de ré-élaborer culturellement ce silence et ce vide, Abdessamad El Montassir travaille sur place en collaboration avec des poètes et des citoyens-témoins afin de rechercher minutieusement ces lieux imperceptibles restés vivants dans les récits. À la faveur d’un ensemble de photographies et d’une pièces sonore, Al Amakine révèle ces espaces porteurs de récits et événements latents et tend, à une plus grande échelle, à créer une nouvelle cartographie de ce territoire.

Une cartographie des vies invisibles

Par ce geste, le projet dessine ce que Françoise Vergès nomme une « cartographie des vies invisibles[4] » : une mise en lumière des espaces qui échappent à l’Histoire officielle et de ceux qui se constituent pour y résister. Car au-delà des axes de circulation et des localités reconnus existe une cartographie alternative, tracée par les vies sociales locales, qui bouleverse la logique et suit les routes et les sentiers empruntés par des hommes et des femmes « anonymes »[5]. En étant attentive aux chuchotements, cette cartographie de l’imprévisible[6] offre un espace de reconnaissance et d’action aux micro-histoires.

Ainsi, en convoquant les témoignages et poèmes des sahraouis, Al Amakine permet la mise valeur d’une histoire renouvelée, ré-inventée de ce territoire, et met en lumière les récits alternatifs de cet espace qui se construisent dans la résilience. Les lieux et micro-histoires dont il est question racontent, témoignent, révèlent les espaces du possible[7] en germe dans les réalités contemporaines. Ils dessinent des verticalités dans l’horizontalité de l’Histoire qui créent une ouverture vers d’autres possibles.

Conscient de la fragilité de ces narrations, l’artiste souhaite, avec Al Amakine, décentrer le récit globalisant des discours hégémoniques en s’exprimant depuis et à travers un espace supplémentaire, singulier, situé « en dehors » des cartes traditionnelles. Cette place laissée à la narration de la communauté suggère ainsi que les cartographies officielles ne sont pas les seuls territoires du vivant[8] et que des choses adviennent aux confins des logiques admises.

La transmission de ces récits crée des formes de résistance non conventionnelles, peu évidentes, qui peuvent sembler dérisoires. Mais comme le souligne Sonia Dayan-Herzbrun, « c’est souvent dans les petites choses, dans ces minima moralia auxquelles Adorno attache tant d’importance, qu’une possibilité nouvelle, l’invention de quelque chose qui n’a pas encore été, se fait jour[9] ». Ces luttes tracent donc, à l’intérieur d’une configuration sur laquelle nous n’avons pas de prise, l’espace d’une invention.

Des traces mémoires contre le monument

De cette manière, ce projet convoque des faits appartenant à l’histoire silencieuse, présente ou passée, afin de se les approprier, de les transmettre, et de fournir les ingrédients nécessaires à la production d’une contre-phrase[10].

Si Al Amakine se penche sur un espace spécifique du continent, ce travail souhaite, à une plus grande échelle, être un porte-parole pour tous les récits et espaces géographiques situés en-dehors des cartes et des Histoires officielles.

« Je chante les mémoires contre la Mémoire. Je chante les Traces-mémoires contre le Monument. »[11]

Ce texte a été écrit par Gabrielle Camuset et Alice Orefice, 2018.

Al Amakine a été présenté à la Villa Soudan du 2 décembre 2017 au 31 janvier 2018 dans le cadre de la programmation OFF des 11e Rencontres de Bamako, curaté par Gabrielle Camuset et Alice Orefice

Biographie

Abdessamad El Montassir – Né en 1989, vit et travaille entre Boujdour et Rabat. Dans l’ensemble de son travail et de ses recherches, Abdessamad El Montassir ouvre des espaces de négociation convoquant les micro-histoires, rendues invisibles par l’Histoire officielle, et vise à explorer leur place et leurs enjeux dans les sociétés contemporaines. Originaire de Boujdour, dans le Sahara au sud-ouest du Maroc, l’artiste analyse et utilise comme point de départ à son travail la zone géographique où il a grandi. Sa démarche artistique prend forme dans des processus réflexifs qui invitent à repenser l’Histoire et les cartographies à travers les récits collectifs et les archives non-matérielles.

[1] Patrick Chamoiseau in Guyane, Traces-mémoires du bagne, 1994[2]

Al Amakine signifie les lieux en arabe. Ce titre est tiré d’un texte éponyme de Françoise Vergès.

[3] L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, PUF, Paris, 2003. Cité par Homi K. Bhabha, Les lieux de la culture : Une théorie postcoloniale, Payot, Paris, 2007, p. 371.

[4] Françoise Vergès, « Cartographie des »vies invisibles » », in État des Lieux : Symposium sur la création d’institutions d’art en Afrique, Hatje Cantz, Ostfildern, 2013, p. 37-45.

[5] Ibid, p. 37.

[6] Ibid, p. 39.

[7] Felwine Sarr, Afrotopia, Philippe Rey, Paris, 2016.

[8] Françoise Vergès, « Cartographie des »vies invisibles » », op. cit., p. 39.

[9] Sonia Dayan-Herzbrun et al., « Présentation », in Tumultes , Paris, n° 27, décembre 2006, p. 7.

[10] Voir Gayatri Chakravorty Spivak, Les subalternes peuvent-elles parler ?, Editions Amsterdam, Paris, 2006.

[11] Patrick Chamoiseau, op. cit.

Photos: Abdessamad El Montassir

Thierry Fournier – En Vigie

Série de vidéos génératives, format 16/9e, 20’, sonore, en boucle

écran LCD, clé usb, diffusion sonore, 2018

En vigie est une série de vidéos génératives, qui instaure une relation paradoxale entre le regard et l’attente. Un paysage choisi au bord de la mer ou d’un fleuve est filmé en plan fixe. L’image est ensuite interprétée par un programme : chaque mouvement est mis en évidence par une surbrillance, comme une luciole. L’ensemble de ces mouvements commande le déplacement d’une tête de lecture dans un crescendo d’orchestre, qui ne cesse de varier et dont le climax ne se produit jamais.

À travers cette situation de suspens cinématographique artificiel, le paysage et l’horizon deviennent l’objet d’un regard partagé entre humain et machine, qui interroge nos limites mais également les formes contemporaines d’une surveillance augmentée – dont le territoire de la Méditerranée est particulièrement investi.

La série comprend trois vidéos autonomes : En Vigie / Strasbourg en 2017, En Vigie / Nice et En Vigie / Venise (2018), chaque fois d’une durée de 20’ environ, en boucle. En Vigie / Nice est présentée dans le cadre de l’exposition personnelle de Thierry Fournier Machinal, Villa Henry, Nice, du 25 mars au 28 avril 2018, accompagnée d’un catalogue, avec un texte de Céline Flécheux et un entretien avec Isabelle Pellegrini.

Emmanuel Grimaud – Être machine : Il existe une multitude de manières d’être une machine qui n’ont pas été explorées

Janvier 2017

On s’est rarement posé la question de savoir ce que veut dire « être une machine », avoir une sensation de machine. Il faudrait examiner toutes les possibilités : soit on décide que les machines peuvent avoir des sensations et qu’elles sont semblables aux nôtres (ou de pâles simulations des nôtres), soit on considère qu’elles pourraient bien avoir des sensations radicalement différentes, soit on se dit qu’elles n’en ont pas. Selon l’option que l’on choisit, cela entraîne en cascade des séries de problèmes à résoudre.

Pour les machines, par exemple, leur accorder des sensations oblige-t-il à changer de concept de machine ? Si oui, alors il faut aussi changer de concept d’humain. Cela implique aussi du coup d’autres types de relation avec les machines, voire même dans une certaine mesure changer de société. Une grande part de notre « problème » avec les machines vient du fait que leurs capacités ne cessent d’évoluer et que leur statut « ontologique » est pour le moment indécidable.

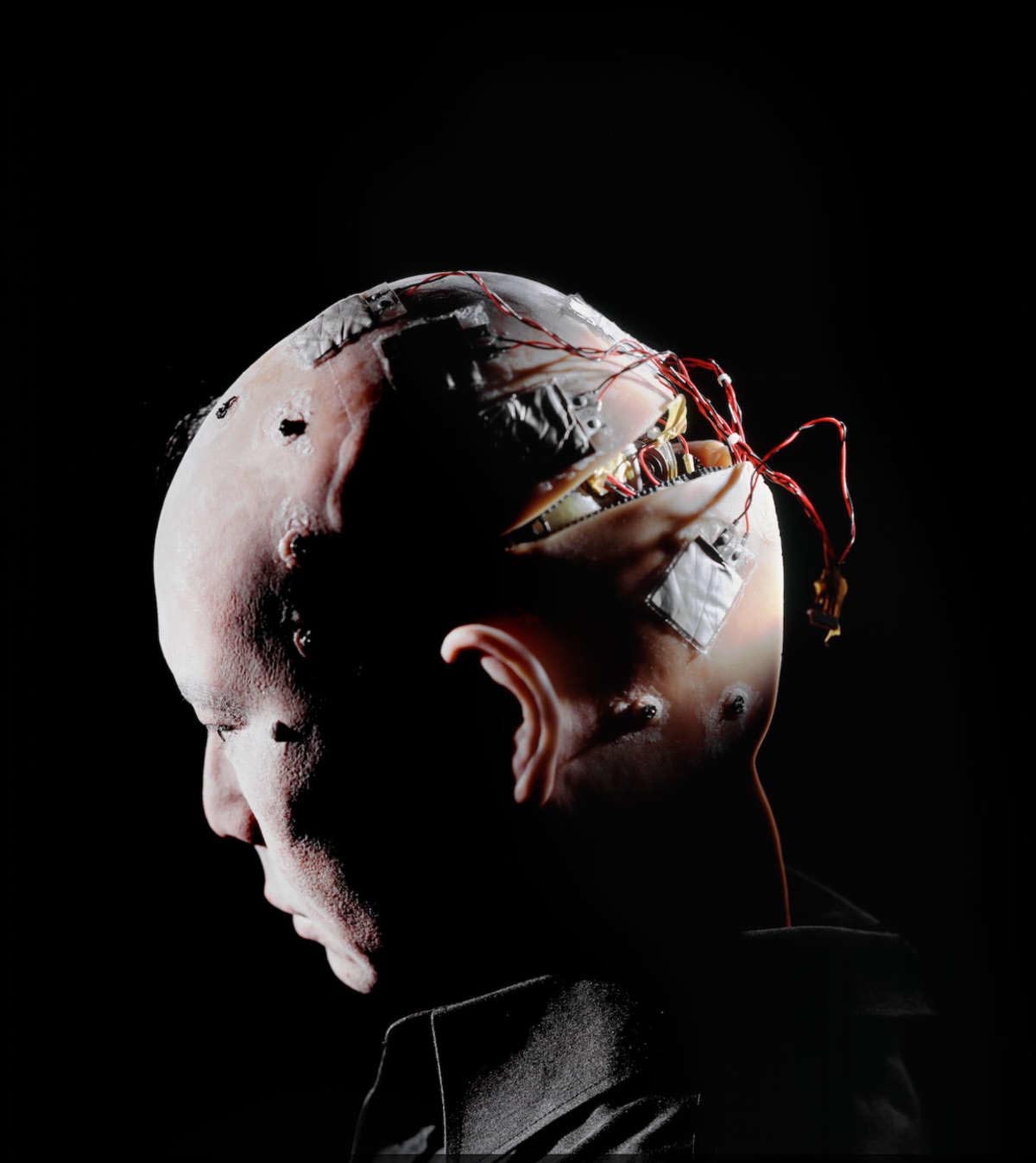

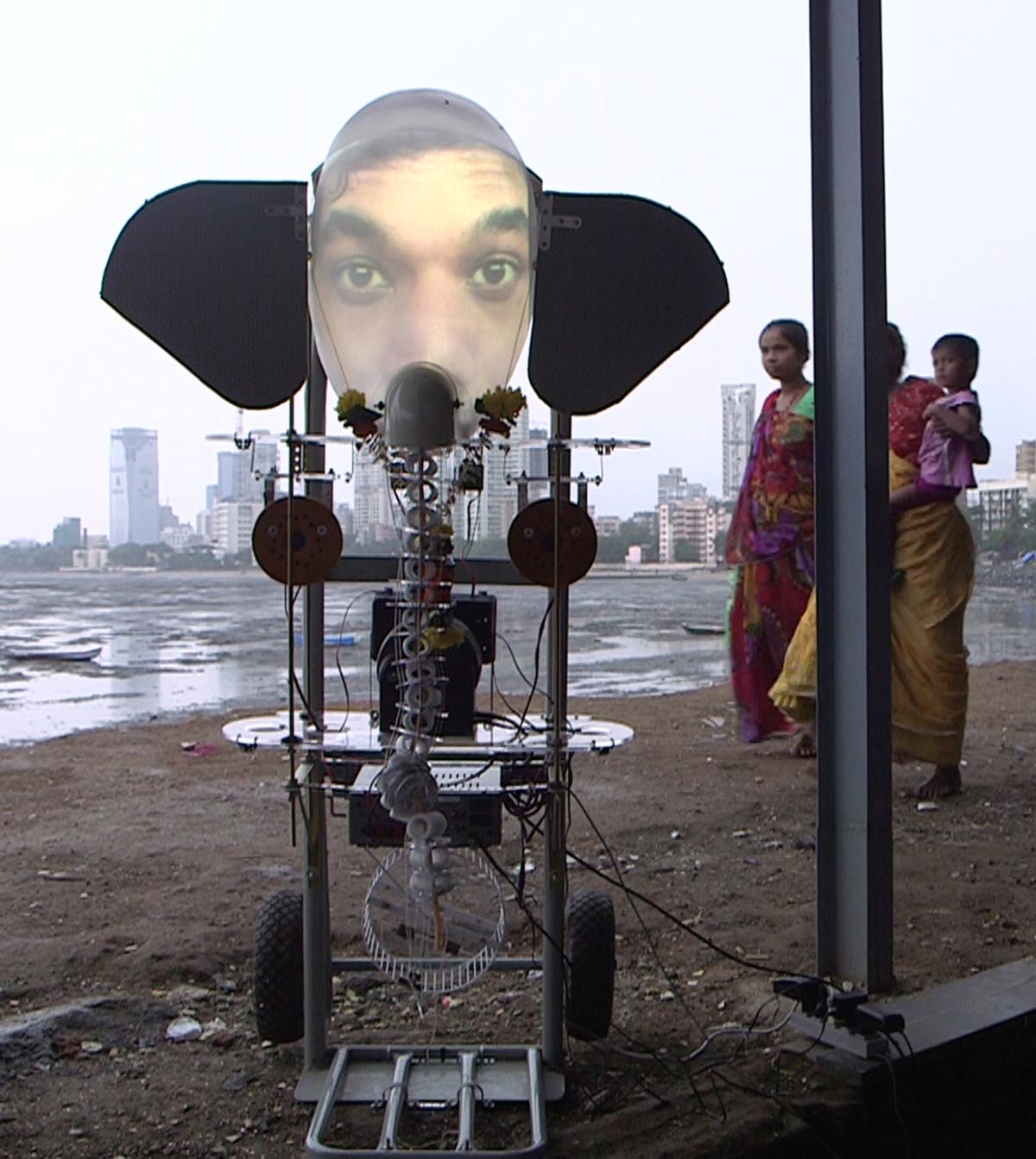

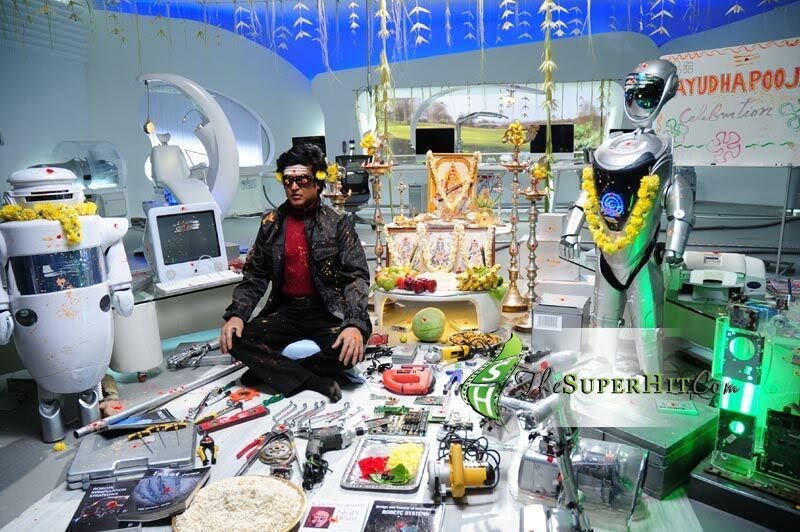

Image tirée du film documentaire Ganesh Yourself, Emmanuel Grimaud, 2016

Image tirée du film documentaire Ganesh Yourself, Emmanuel Grimaud, 2016

La prudence nous impose de ne pas leur attribuer d’états mentaux, car nous sommes dans l’incertitude la plus totale sur ce qu’elles pourraient bien faire ou (un jour) éprouver, mais dans certaines situations, les « anthropomorphes » que nous sommes n’hésitent pas à succomber à notre tendance naturelle pour nous réprimer aussitôt en nous accusant d’« animistes ». L’autre option serait d’assumer une forme de « panpsychisme » et considérer qu’après tout, les machines, composées de programmes faits par des humains, contiennent nécessairement des formes de « proto-intelligence » ou des « magmas de sensations », même si on ne sait pas bien les nommer ou les cerner, mais tout le monde n’y est pas prêt.

L’éthologie a changé radicalement le jour où Von Uexküll (1934) s’est demandé ce que signifie voir quand on est une mouche, sentir quand on est un chien. La botanique se pose aussi ce genre de problèmes à propos des végétaux. Il y a bien longtemps, Gustav Fechner consacra plus de 400 pages à cette question (Nanna ou l’âme des Plantes,1848) : les plantes ont-elles une âme ? Et il en conclut qu’étant sensible à des choses infinitésimales (la lumière, la température), leur âme était radicalement différente de celle des humains. Un tel présupposé débouche forcément sur une autre écologie…

Dans le domaine des machines, il faut avouer qu’on s’est beaucoup posé la question de savoir si elles pensaient et très peu de savoir si la sensation d’être une machine était réservée aux machines ou si c’est une sensation que seuls les humains peuvent éprouver ?

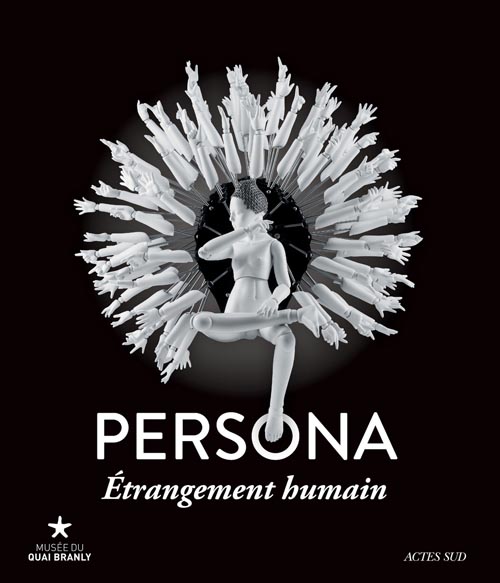

D’ailleurs, on s’est beaucoup plus intéressé à la façon dont les humains attribuent un statut de personne à des machines (grâce à des mécanismes d’imputation d’une grande générosité, voir l’exposition Persona, Quai Branly, 2016, par exemple), qu’aux conditions dans lesquelles des personnes se perçoivent comme des machines.

Comme les machines évoluent, « être une machine » en 2016 n’est pas la même chose qu’en 1950 et ça ne signifiera sûrement pas la même chose en 2070. Il faudra sans doute se reposer la question au fur et à mesure que les machines évoluent. Mais on peut déjà essayer de lancer quelques pistes. En 2016, ça veut dire quoi avoir une « sensation » de machine ?

La plupart des gens, à commencer par les roboticiens, considèrent que les machines n’ont pas de sensation et de conscience de leur sensation. Une machine, en l’état actuel de la robotique, n’éprouve pas de sensation.

Image tirée du film Barbarella, de Roger Vadim, 1968

Image tirée du film Barbarella, de Roger Vadim, 1968

Quand on fabrique un robot, on doit tout reprendre à zéro : percevoir, penser, sentir. Mais du coup, on fait table rase aussi sur ce que c’est qu’une sensation. Et aucune machine n’est assez élaborée pour pouvoir nous parler de ses sensations de machine. Donc on est dans une zone trouble, inconnue. A la fois pour les machines qui n’ont pas conscience de leurs sensations (si jamais elles en ont). Et pour les humains.

Pour un humain, avoir une sensation de machine, c’est beaucoup plus accessible. Et je voudrais faire une première proposition. Pour un être humain, avoir une sensation de machine, c’est ne pas éprouver de sensation là où on pourrait en éprouver une.

On a tous une image stéréotypée de ce que c’est qu’une machine. Et c’est elle qu’il faut arriver à changer. On associe machine et insensibilité, froideur. Être une machine, c’est négatif. C’est être humain moins des tas de choses : c’est voir sans comprendre, c’est s’attacher sans émotion, agir sans réflexivité. Avoir une sensation de machine, ce serait donc un privilège (ou une angoisse) d’être humain : ne rien éprouver justement là où on peut éprouver quelque chose. Être victime d’une sorte de privation sensorielle.

Harold Searles, un psychiatre américain des années 50-60, qui travaillait avec des schizophrènes, s’était aperçu que beaucoup de ses patients, à un stade relativement avancé de la maladie, se voyaient comme des machines ou bien sous l’emprise de mécanismes incontrôlables. Ils pouvaient aussi se voir comme des animaux ou des plantes mais c’était jamais aussi angoissant pour eux que lorsqu’ils avaient le sentiment d’être un amas de circuits et de boulons ou d’être sous l’emprise d’une machine infernale, extérieure à eux-mêmes qui les dépossédait de leurs sensations ou s’emparait de leurs fonctions vitales.

Quand on y regarde de près, il y a peu de philosophies positives de l’ « être machine » mais il en existe bien. Je veux dire par là des philosophies qui nous donnent envie d’éprouver la sensation de ne plus rien éprouver, d’être une machine.

Masahiro Mori, roboticien japonais, fameux théoricien de la Vallée de l’Etrange a consacré un livre entier à revaloriser le fait d’être des machines : Buddha in the Robot (1980). Pour Mori, être un robot, un programme, c’est un état formidable. Vous êtes dans une sérénité absolue, pas perturbé par votre excès de réflexivité ou vos émotions puisque vous n’en avez pas. C’est l’état auquel les grands mystiques rêvent d’accéder grâce à la méditation (vidéo, Wang Zi Won). Ce n’est pas un hasard si Mori qui est aussi l’inventeur de la Robocup (coupe du monde de football robotique) avait crée un institut où les roboticiens étaient invités à faire de la méditation zazen tous les matins.

Ne pensez pas que c’est une fantaisie japonaise. Kleist ne disait pas autre chose dans son théâtre de marionnettes (1810). L’excès de réflexivité pollue et empêche l’être humain d’atteindre l’efficacité et la perfection. Il faut retrouver l’automate en nous. On sent là l’Esprit des Lumières. On pourrait donner d’autres exemples. La Bhagavad Gita (« Le chant du bienheureux, » Ve av JC), ce traité hindou de philosophie du détachement, met en scène le dieu Krishna et le guerrier Arjuna plein de doutes sur la guerre qu’il est en train de mener car on lui demande de tuer ses propres cousins. Krishna l’invite à se détacher de toute émotion et à retrouver la machine en lui, pour être un parfait guerrier, « bienheureux ».

Vieux rêve donc, qui ne date pas du transhumanisme qui est le dernier avatar d’une pensée positive de la machine.

« Etre une machine » ici, c’est un état qui se conquiert laborieusement, à force de discipline, l’être humain arrive à développer une forme d’insensibilité. Etat plus ou moins valorisé, cauchemardesque pour Searles, idéal pour Mori. Mais dans tous les cas, on considère que nous savons ce que c’est qu’être une machine et nous pouvons en faire l’expérience.

Mais est-ce qu’il ne faudrait pas changer cette vision stéréotypée de ce qu’est une machine ? Car plus la robotique se développe, plus ce stéréotype est en train de changer radicalement.

Il suffit de se promener dans un laboratoire de robotique pour s’apercevoir qu’une machine, ça fatigue, ça peine, ça s’emballe, ça chauffe, ça a besoin de se reposer, ça beugue et ça repart parfois miraculeusement. Les robots ont des tas de comportements incompréhensibles, qu’on ne s’explique pas. Et on passe généralement beaucoup plus de temps à les réparer qu’à les voir marcher. C’est rare au fond qu’ils marchent de manière fluide. Si personne n’est prêt à leur attribuer des sensations, en revanche tout le monde s’accorde à dire qu’ils ont des humeurs. Ce n’est pas pour rien qu’en Inde, on fait un rituel aux machines (Ayudha Puja) pour les apaiser !

Même quand on a affaire à un robot télé-opéré par un humain (comme le Geminoid), il y a toujours un moment où il fait des choses bizarres. Il résiste, il beugue et fait valoir son être de machine. Plutôt que le terme de sensation, il vaudrait mieux parler d’humeur : le Geminoid a des humeurs, il passe par des états persistants, voire récurrents qui nous résistent. C’est la définition même du terme « humeur ».

A tel point que lorsqu’on s’est amusé à faire des expériences autour du Geminoid (on a écrit un livre avec Zaven Paré qu’on a appelé Le Jour où les robots mangeront des pommes, 2012), on avait fini par noter tous ses tics et imiter le Geminoid entre nous pour rigoler. Faire le Geminoid, ça voulait dire ne pas regarder dans les yeux quand l’autre vous adresse la parole à des moments impromptus, ouvrir la bouche comme un poisson, avoir des tics, faire des mouvements qui sortent de l’interaction et ne respectent pas toutes ces petites conventions très subtiles et inconscientes qui font la richesse d’une interaction humaine de face à face.

Jusqu’au jour où on fit cette expérience curieuse. Zaven décida de manger une pomme devant le robot pour voir ce que ça fait. Et on s’aperçut que ça produisait en nous un sentiment inconfortable, désagréable. Les bruits mécaniques devenaient des bruits d’estomac, comme si le robot désirait la pomme. Le fait de voir ce robot qui regardait la pomme, incapable de pouvoir la manger, était une expérience terrible pour un humain doté d’une sensibilité normale.

Vous me direz, l’empathie humaine est sans limite. Même quand une machine beugue, on est prêt à la sauver et à lui faire place dans notre monde ! Mais que se passerait-il si nous nous étions trompés ? Nous qui passions notre temps à nous moquer de cette pauvre machine victime de troubles de l’humeur et incapable de nous donner le sentiment qu’elle était humaine à part par intermittences. Si au fond nous ne savions pas du tout ce qu’être une machine veut dire ? Si le fait de ne pas pouvoir nommer ce qu’une machine éprouve n’était que l’indice de notre incapacité à penser le monde propre des machines ? Si l’expérience d’être une machine nous était aussi inconnue que celle d’être une mouche, un poulpe ou une plante ? Alors il existerait une multitude de manières d’être une machine qui n’ont pas été explorées. Y compris pour les humains. Je préfère personnellement cette option, qui consiste à attribuer une altérité de principe aux machines plutôt que leur attribuer autre chose qu’elles n’ont pas (des sensations sur le modèle humain) ou les dénuer de tout. Les robots n’ont peut-être pas de « sensations » en l’état actuel de la robotique, mais ils ont des états, voire des troubles de l’humeur, comme toutes les machines. On fait tous les jours l’expérience de cohabiter et de se brancher à des machines dotées de formes de sensibilité ou d’insensibilité que l’on a encore bien du mal à nommer. Philip Dick, l’écrivain de SF, l’avait bien compris, avec ses machines toujours détraquées, parfois euphoriques parfois déprimées, qui beuguent de manière imprévisible et nous compliquent le monde. Il m’est toujours apparu plus visionnaire que n’importe quelle prophétie qui nous promet l’Harmonie avec les robots. Remettre les humeurs des machines au premier plan et voilà que tout change : notre concept de machine, d’humain et peut-être aussi de société…

Emmanuel Grimaud, Nanterre, Janvier 2017

Biographie

Emmanuel Grimaud a été recruté au CNRS en 2003, après avoir soutenu sa thèse en 2001, sous la direction de Charles Malamoud. Il s’est spécialisé dans l’observation des cinétiques en acte, à partir d’objets aussi divers que la gestuelle des cinéastes au travail sur les plateaux de cinéma, les effets de reconnaissance chez les sosies, les techniques d’identification des traces sur les chantiers de fouille, la conduite dans les carrefours sans feux, les matches de scarabées et de poissons (avec Stéphane Rennesson), le mouvement des automates religieux sur les plateformes rituelles en Inde ou encore ceux des robots humanoïdes (avec Zaven Paré). Son dernier terrain (avec Thierry Coduys) concerne les mouvements de marchandises et les flux de porteurs dans la ville de Bombay, impliquant l’utilisation de traceurs GPS et de caméras embarquées. Sur le plan méthodologique, ses recherches déploient des dispositifs expérimentaux inédits en vue de développer les bases d’une anthropologie « cinétique » des interactions. Ses travaux recourent à des méthodes rigoureuses d’observation rapprochée des cours d’action, étudiant tout spécialement le rôle des micro-mouvements dans l’interaction.[pour plus d’élements]

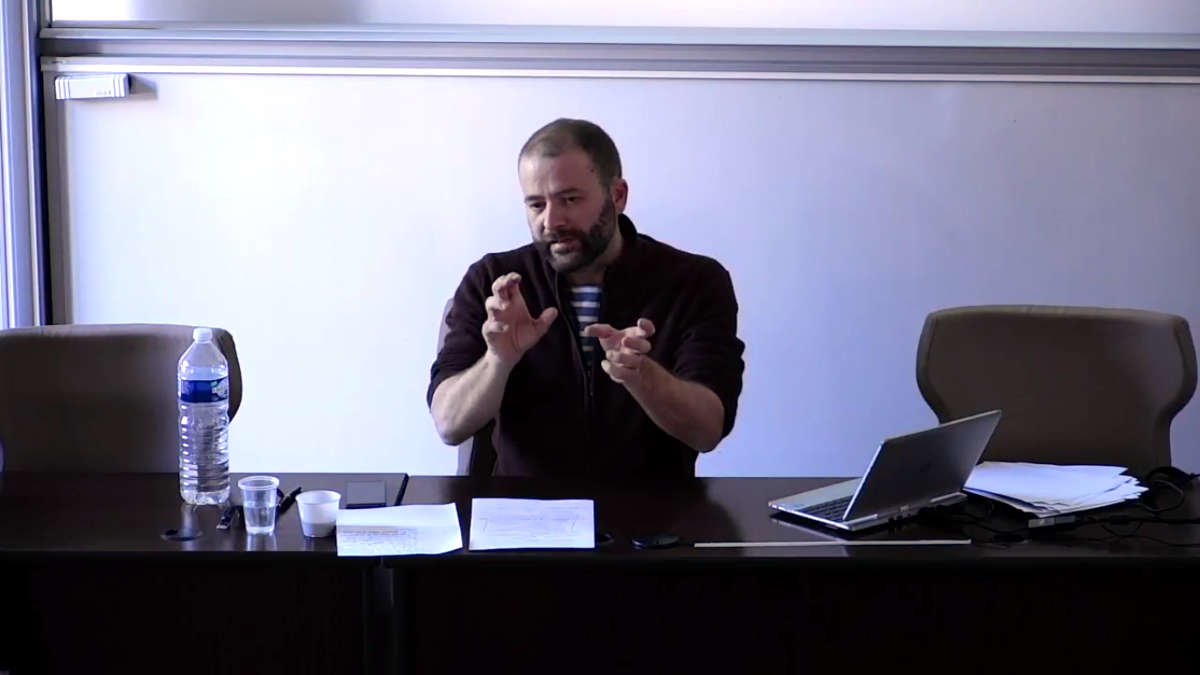

Cédric Parizot – Israël Palestine, un antiAtlas

Ethnographie d’un régime de séparation connecté (2005-2010)

A l’occasion de ce séminaire, je présenterai une approche inédite des transformations des espaces israélo-palestiniens au cours des 30 dernières années. Fondée sur des expérimentations art-science menées à l’IMéRA, depuis 2011, et inspirée de la théorie de l’acteur-réseau et de la physique quantique, cette approche opère une série de déplacements épistémologiques et ontologiques par rapport aux travaux qui ont étudié les recompositions des espaces israéliens et palestiniens à l’aube du 21ème siècle. L’enjeu de ces déplacements n’est pas de substituer un récit à ceux préexistants, mais de remettre en jeu notre rapport à cet objet déjà particulièrement analysé et documenté pour relancer et poursuivre la réflexion à son propos.

Cette présentation a été effectuée le 6 décembre 2017 dans le cadre du séminaire Rercherche, art et pratiques numériques#14

Cédric Parizot est anthropologue du politique, chercheur à l’Institut de Recherches et d’Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM, CNRS/Aix Marseille Université) et à l’IMéRA (Institut d’études avancées d’Aix Marseille Université)

Call for Papers: Margins and digital technologies, Journal des anthropologues

Call for papers for the Journal des anthropologues on the theme Margins and Digital Technologies

Social, political, cultural and economic challenges raised by digital technologies are often studied from the perspective of the educated urban populations who live in North America and Western Europe. Hence, these tools are attributed great powers. Their capacity to accelerate interactions and to reduce space-time distance is believed to impact deeply the ways we think and live. The kind of relations and simultaneous presence they foster have led us to reconsider communities, institutions and spaces using other models than those of discrete groups structured by territoriality. Moreover, it is generally considered that these technologies have reshaped the political economy of public speech in our societies, since they offer individuals or groups condemned to a form of social invisibility means to express themselves in the public space.

This call for papers asks for a shift of perspective by questioning the challenges raised by digital technologies from the “margins”. Contributors will be asked to focus on the ways they impact people’s lives outside of Western Europe and North America, as well as in spaces constructed as marginal. What shapes does the digital economy take within these spaces, through formal and informal channels? How do individuals appropriate the many existing technological devices generated by digital technologies? What are the new hierarchies and inequalities created by the (lack of) dissemination of these new tools?

Contributors will also focus on the ways minoritized groups are using digital tools for social, political, cultural or economic intervention. They should adopt a critical perspective by paying attention both to the limits and the ambiguities of the ways marginalized actors use these tools. While, digital tools have been used to promote emancipation, they can also lead to new forms of domination and enslavement.

Finally, this call for papers aims to promote a theoretical discussion about the notion of margins itself. How can we construct a robust notion of margins (be they spatial, political, cultural, or economic) in a world shaped by codes, algorithms, flux and networks, where the notions of distance, proximity, subject and object have to be re-examined?

Conducted by an interdisciplinary team, this call for papers is aimed at social scientists as well as digital practitioners (artists, programmers, hackers, etc…). This deliberately open call should allow for robust discussion with other research methodologies, social or artistic points of view. We will focus on three topics in this special issue:

Deconstructing and reconstructing margins

The papers should re-consider the ways by which margins are constructed. Contributors will question the relevance of this cultural and political construct, shaped by an Euclidian perception of space, that still dissociate between “centers” and “peripheries”. To what extent the study of different modes of appropriation of digital tools can highlight the situated and ethnocentered dimensions of this notion?

Margins and modes of appropriation of digital technologies

The papers should also focus on the specificities of modes of appropriation of digital tools in spaces constructed as marginal. How does digital technology pervades these spaces? Through which networks of formal/informal economy? How do dominant actors of digital technologies adapt to those modes of appropriation? In what ways marginal spaces are also places that favours offshoring strategies conceived by the dominant actors ? Digital technologies are often studied in urban contexts, how are they used in rural contexts? How do individuals, considered to be living at the margins, actually use digital tools? Can we consider margins as labs to understand the ways in which people subvert digital norms and dominant codes?

Margins and digital tools, between domination and resistance

Finally, the papers should discuss the ways marginalised actors (individuals, artistic and cultural groups, political groups…) use digital tools to defend their rights. How are those tools used by those actors (as means to transgress censorship, as means to gain visibility, as tools to mobilize…)? How do they organize, spread information, towards which audiences, on which scales and with what consequences? To what extent are those tools also constraining and how do those constraints impact people’s initiatives? What is the impact of these tactics compared to the strategies of social, political, economical and cultural domination, which also largely use digital tools?

Editorial team

Tristan Mattelart : Professor, International Communication Paris 8-Vincennes-Saint-Denis Univeristy, Culture & Communication, member of the CEMTI

Cédric Parizot : Anthropologist of politics at the Institut d’Etudes et de Recherche sur le Monde Arabe et Musulman – IREMAM (CNRS, Aix Marseille Université) Aix en Provence.

Julie Peghini : Anthropologist, Associate professor, department Culture and Communication Paris 8-Vincennes-Saint-Denis University, member of the CEMTI

Nadine Wanono: Anthropologist and filmmaker, Researcher CNRS, Institut des Mondes africains

Schedule

– 1st of June 2014: Abstract should be send at: margesetnumerique@gmail.com 1000 and 1500 words

– 30 June 2014 : Answer to the authors

– Final version (40.000 typed characters, including spaces) should be received by November 2014

– This special issue will be published by the end of 2015

Call for papers : International conference on public policy

La conférence ICPP 2015 aura lieu à Milan du 1er au 4 juillet 2015. Frederica Infantino est co-chair du panel The bureaucrat and the law: policy implementation and interpretation in front-line public administration.

For this panel, we invite papers that focus on the process and context of policy implementation in front-line public services. We are specifically interested in papers that analyse how laws are interpreted and communicated among officials, and how this affects the original outcomes of policies. While the existence of an “implementation gap” is widely known, in-depth analyses of the black box of public administration are few and far between. We thus invite contributions from various policy fields in order to facilitate a wide discussion on practices at the “street-level” of bureaucracy. Through this, we seek to critically evaluate the relevance of frameworks like the one provided by Michael Lipsky 35 years ago. How does “law-in-action” deviate from the original text, and why? How are the objectives of law reconstituted in local settings? Do street-level bureaucrats achieve objectives that are tacit or unspecified? How is the application of discretion influenced by political conflicts and internal disputes about the meaning of law? How have the advent of new public management and recent austerity measures affected the autonomy of public servants? Is management or law the foundation of administrative action? Are the objectives of street-level bureaucrats law-driven or management-driven? In the panel, we seek to discuss these and related questions.

This panel proposes to analyse the ways in which officials working in “street-level” settings of public administration make sense of the legal basis of their work. It follows a “law-in-action” perspective that is interested in the way laws manifest themselves in their implementation, often causing effects that were unforeseen by policy makers (cf. Falk Moore 1978, Scott). Following Lipsky’s seminal work on “street-level bureaucracy” (1980), we seek to analyse the ways in which administrators use their discretionary powers. However, following more recent interpretative accounts of governance (see Rhodes 2009, Bevir and Rhodes 2010), accounts of policy implementation cannot stop at formal discretionary practices, but have to address how the meaning of law is interpreted and communicated among bureaucrats. This is particularly true for front-line services that are often far removed from those disseminating policies (Dubois 2010), and in which “occupational survival” strategies (Satyamurti 1982) can highlight “muddling through” over formal procedures. While knowing that an implementation gap is to be expected, there is still a dearth of in-depth analyses in this field. The studies that exist tend to address specific policy fields without addressing a wider audience. In order to fill this gap, we invite papers from different policy areas that focus on practices of legal implementation, highlighting mechanisms that help to explain differences in decisions and outcomes. We are particularly interested in exploring the practices of legal implementation in different policy domains. While the street-level policy implementation in welfare agencies has received much scholarly attention, other policy fields remains understudied. In the field of migration/border control policies, some researchers have addressed local implementation (Ellerman 2009, Eule 2014)) or encouraged research agendas that focus on the everyday practices of the plurality of power-brokers involved in the securing of borders (Kôté-Boucher, Infantino, and Salter 2014). However, researches of the street-level implementation in distinct policy areas rarely speak to each other. With this panel, we would like to bring more focus on mechanisms and processes of legal implementation across specific policy areas.

Chair

– Federica Infantino , université Libre de Bruxelles/Sciences Po Paris , federica.infantino@ulb.ac.be

– Tobias Eule, University of Bern, tobias.eule@oefre.unibe.ch

Plus d’informations et faire une proposition sur le site de la conférence

. Deadline : 15 janvier 2015

Call for Papers: Managing International Migration? Visa Policies, Politics, and Practice [EN]

Workshop, 28 September 2015

We invite abstracts on the theme of Managing International Migration?, Visa Policies, Politics, and Practice for a cross-regional, one-day workshop to be held on or around 28 September 2015 at the University of Oxford, UK.

Please send a 200-word abstract to franck.duvell@compas.ox.ac.uk by 17 July 2015. Final papers will be expected by mid September.

States are increasingly attempting to externalize migration controls beyond their borders. Visa policies, politics and practices are a primary form of this extraterritorial bordering. Visa policies are informed by diverse considerations from international relations to economic policy, migration management and security. They define and distinguish between un/desired and il/legitimate visitors and migrants, creating a global hierarchy of mobility by differentiating countries and their citizens into those who do and do not require visas.

Despite their broad reach, the implementation of visa policies is not straightforward. Visa policies have negative effects on bilateral trade, travel and foreign direct investment, and may conflict with foreign policy goals. Moreover, visa policies are interpreted by street-level bureaucrats, manipulated by immigration advice agencies, confronted with individual aspirations, and undermined by unlawful activities.

We are interested in a variety of methodologies, disciplinary perspectives, and comparative approaches. Some of the research questions that have animated this call for papers include the following:

– How to conceptualize and theorize of visa policies and politics?

– How are visa policies constructed and what are the trade-offs and goals behind these policies? How do national identities or state security interests affect visa policies?

– How do organisational cultures and bureaucrats’ practices shape policy implementation?

– What is the influence of non-state actors (lobby groups, advice agencies, visa processing centres) on policy design, policy outcomes and policy diffusion?

– How do visa policies in the ‘global north’ compare to those in the ‘global south and east’?

– How has EU visa liberalization evolved? Relation between national and supranational policies?

– How do visa policies regulating different types of mobility compare (e.g. exit and entry visa; tourist, family, labour and study visas)?

– How do visa requirements shape the perceptions, behaviour and strategies of would-be travellers/migrants?

– What are the determinants of visa overstaying?

– What are the research gaps in the literature on visa policies?

We envisage a minimum of three panels with three papers each, hence a total of at least nine papers and ample time for discussion. We are planning for a mix of existing, recent and ongoing research papers. We aim to publish a collection of (previously unpublished) papers from this and a parallel workshop in Canada. We have limited funding to contribute towards travel and accommodation costs.

Franck Düvell, University of Oxford

Federica Infantino, University of Oxford

Ċetta Mainwaring, University of Waterloo

La Méditerranée : jeunes, migrations et développement

L’Institut Français Italie, la Chaire Unesco Population, Migrations et Développement de Sapienza Université de Rome et le Département des Méthodes et modèles pour l’Economie, le Territoire et la Finance Sapienza Université de Rome avec le soutien de l’Association Italienne d’Etudes de Population (AISP) organisent un colloque international sur « La Méditerranée: jeunesse, migrations et développement ». L’objectif du colloque est de montrer les nouvelles perspectives de recherche qui se dessinent sur la jeunesse, la migration et le développement dans la Méditerranée, en utilisant une approche interdisciplinaire.

Argumentaire

Le colloque vise à réunir les membres de la communauté scientifique, les acteurs du monde institutionnel et de la société civile qui s’intéressent aux jeunes, aux migrations et au développement en Méditerranée. En particulier, le colloque a pour but principal de fournir un large aperçu de la recherche actuelle sur trois populations définies:

1) les descendant-e-s de migrant-e-s (dites « les secondes générations ») ;

2) les enfants de réfugiés;

3) les mineurs non accompagnés.

Ces trois groupes sont en constante augmentation dans la plupart des pays européens. Les questions liées à l’intégration des plus jeunes dans la vie sociale, économique et politique des pays européens ont longtemps été au cœur des préoccupations de la communauté scientifique internationale. Récemment, les recherches menées sur ces populations, se sont également intéressées aux dynamiques transnationales, aux relations avec le «pays d’origine» et à leur rôle dans le développement du pays d’origine de leurs parents. Ce colloque, ouvert à la participation des acteurs associatifs et académiques, vise à recueillir des contributions pour approfondir le thème de l’intégration de ces trois catégories de jeunes, les politiques d’intégration qui leur sont consacrées, le transnationalisme et leur contribution éventuelle au développement du pays d’origine de leurs parents.

Axes thématiques

Nous invitons les chercheurs et doctorants à présenter des contributions à caractère théorique, méthodologique et/ou appliqué. Les contributions viendront de plusieurs disciplines ou seront pluridisciplinaires. Les principaux thèmes (sans exclusivité) couverts seront les suivants:

– l’intégration des descendant-e-s de migrant-e-s et des réfugié-e-s (par ex. mesures de –

l’intégration et politiques d’intégration),

– le transnationalisme et l’intégration (et le lien entre les deux);

– les descendant-e-s de migrant-e-s et des réfugié-e-s et le développement dans le pays d’origine (par ex. liens économiques, sociaux ou politiques avec le pays d’origine, les intentions de «retour»),

– les comportements démographiques des descendant-e-s de migrant-e-s et des réfugié-e-s

– les parcours des mineurs non accompagnés, leur intégration, les politiques destinées à cette catégorie de migrants, leur rapport avec les pays d’origine.

Modalités pratiques d’envoi des propositions

Les résumés des propositions, de 500 mots maximum, comprenant le nom, l’adresse mail, le titre et l’institution de rattachement des auteurs, devront être envoyées à youthmedconference2016@gmail.com avant le 15 octobre 2015

Langues de travail : anglais, français, italien.

Le colloque international aura lieu à l’université Sapienza à Rome du 4 au 6 mai 2016

Comité scientifique : Elena Ambrosetti, Chadia Arab, Ali Bensaad, Raimondo Cagiano de Azevedo, Fatima Goumri, Thomas Lacroix, Salvatore Strozza, Catherine Wihtol de Wenden

Comité organisateur : Elena Ambrosetti, Benedetta Cassani, Cristina Giudici, Federica Mazzarelli, Laura Norton, Angela Paparusso, Enza Roberta Petrillo, Benoît Tadié

Power Brokers and their ‘Clients’: Investigating the Relation between Migration Control Practices and would-be Travelers/Migrants Strategies [EN]

Call for Papers: Power Brokers and their ‘Clients’: Investigating the Relation between Migration Control Practices and would-be Travelers/Migrants Strategies

IPSA/AISP 24th World Congress of Political Science July 23-28, 2016 | Istanbul, Turkey

Submission deadline 7 October 2015

Language: English

Convenor: Dr. Federica Infantino

Chair: Mr. Hugo Bréant

Co-chair: Dr. Federica Infantino

Session: RC32 Public Policy and Administration

The control of international mobility and of the legal departure of migrants has increased in the last decades. State and non-state actors are involved in the management of migrations. Migration control aims at filtering individuals according to normative criteria. However, we know little about the ways in which power brokers and prospective migrants shape such control on the ground. This panel proposes to investigate how migration control on the ground creates inequalities and how inequalities are challenged in the everyday.

We invite communications that focus on the analysis of ‘street-level bureaucracies’ and their daily work of law application. Who are the actors asked to manage migrations in practice? How do the organizational role, personal representations, discretionary power legally framed and the reorganization of tasks (via the cooperation with non-state actors for instance) locally shape migration control? We invite also communications that analyze the recipients of control and their coping mechanisms. Who are those who succeed? Do they conform to the role assigned by the institution? How do they adapt to this « law-in-action » ? Do their behavior disturb the standards of the institution? The panel welcomes also proposals that address the interactions between state practices and would-be migrants strategies. We encourage proposals that build on comparative research design.

La Fin des Cartes ? Colloque et parcours d’expositions

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise un colloque international et, en partenariat avec Kareron, un parcours d’expositions conçu par Isabelle Arvers. Ces deux temps forts de la Biennale Némo viennent conclure le programme art et recherche La Fin des Cartes ? Territoires rêvés, territoires normalisés, initié en 2013. La Fin des Cartes ? débute à Paris le 18 novembre avec un vernissage à l’Espace des Arts sans Frontières qui inaugure ainsi le parcours d’exposition. Le colloque international a lieu les 19 et 20 novembre à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville. Un pré-vernissage aura lieu le 12 novembre au Shakirail, le parcours d’exposition continue ensuite à l’Espace Khiasma, Immanence, et à l’École Nationale d’Architecture de Paris-Belleville.

1 – Colloque international

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, 19-20 Novembre 2015, 9h – 18h

60 Boulevard de la Villette, 75019 Paris

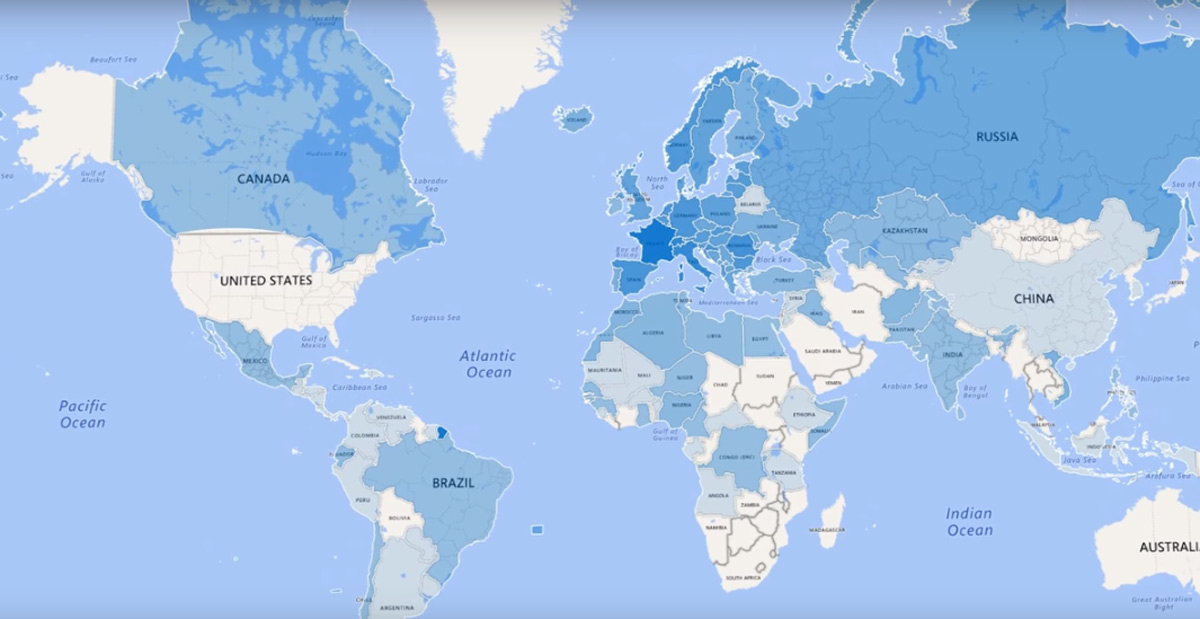

La Fin des Cartes ? Territoires rêvés, territoires normalisés, est un projet de recherche interdisciplinaire, à la croisée des chemins de la recherche scientifique et de la pratique artistique. La Fin des Cartes ? vise, à l’heure de la multiplication des procédés cartographiques 2D et 3D, à questionner la représentation des territoires tant d’un point de vue esthétique, technologique, scientifique, que politique et urbanistique.

Le colloque se déroule sur deux jours et réunit des anthropologues, des architectes, des géographes, des artistes, des commissaires d’exposition, des doctorants, autour de présentations, tables rondes et conversations. La carte sera ici envisagée à la fois comme un outil critique et comme objet de réflexion sur le monde contemporain et ses territoires., qu’il s’agisse de cartes ou de plans, de vues d’en haut ou de manifestations sensibles du territoire, de visualisation de données ou de traces de déambulations.

2 – Parcours d’expositions

Le parcours se compose de deux expositions conçues par Isabelle Arvers, et de trois autres expositions associées au programme de La Fin des Cartes ?

Le Shakirail, du 12 au 22 novembre, vernissage le 12 novembre, 72 rue Riquet, Paris 18e

Espace des Arts sans Frontières, du 18 au 23 novembre, vernissage le 18, 44 rue Bouret, Paris 19e.

Commissariat Isabelle Arvers : « Une exposition conçue comme un parcours entre différents lieux pour inviter le public à la déambulation et former la cartographie d’un territoire à se rapproprier collectivement. Un parcours au sein de cartes, plans, maquettes, installations, ateliers et promenades, pensés comme autant de réponses aux questions posées par le projet de recherche La Fin des Cartes ?.

La question du point de vue confronte celui des robots, des drones, des caméras de surveillance avec le point de vue de ceux qui habitent ces territoires. Entre cartographie subversive et cartographie subjective, les travaux présentés apportent un regard critique sur les nouveaux modes de représentation des machines de vision et offrent une alternative à cette mise à distance en redonnant la main à ceux qui vivent ces espaces par le biais de la cartographie participative, sensible et vécue. »

Expositions associées :

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, exposition IPRAUS/UMR AUSser, du 16 au 30 novembre, vernissage le 19

60 Boulevard de la Villette, 75019 Paris – Explorations figuratives. Nouvelles lisibilités du projet, Espace Mc Cormick, Mezzanine basse

Espace Khiasma, du 15 octobre au 10 décembre, 15 Rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas –

Les propriétés du sol. Commissariat : Olivier Marboeuf

Immanence, 19 novembre au 19 décembre, vernissage le 18 novembre, 21 Avenue du Maine, Paris 15e – De passage : le voyage à l’œuvre, une exposition en trois étapes : Mexico, Berlin, Paris. Commissariat : Caroline Perrée & Cannelle Tanc

Avec la participation du DICRéAM

Avec le soutien d’Arcadi Île de France / Fonds de soutien à l’initiative et à la recherche

Toutes les informations sur www.lafindescartes.net

Contact : lafindescartes@gmail.com ; contact@kareron.com

« Frontières et migrations » à Genève : chercheurs, praticiens et artistes croisent leurs regards

Du 16 au 24 septembre 2014

Conférences, expositions, film et théâtre

Plus d’informations sur l’événement sur le site de l’Université de Genève

lire le compte-rendu des événements par Daniel Meier (CNRS-Pacte/Euroborderscapes – Grenoble)

Expositions :

Photographies et cartes, avec notamment Cartographies traverses, présenté lors de la première exposition de l’antiAtlas au Musée des Tapisseries

Cartographies traverses est un dispositif à la croisée des sciences humaines et de l’art, issu d’un atelier de cartographie expérimental et participatif. Cet atelier a réuni à Grenoble, entre mai et juin 2013, douze voyageurs, alors demandeurs d’asile ou réfugiés, trois artistes, Fabien Fischer, Lauriane Houbey et Marie Moreau, association ex.C.es, deux chercheuses en géographie, Sarah Mekdjian et Anne-Laure Amilhat-Szary (Laboratoire PACTE-Projet EUborderscapes), Coralie Guillemin à l’organisation et Mabeye Deme à la photographie.

Voyageurs, artistes et chercheurs abordent la cartographie comme une technique créative de relevés d’expériences. Les cartes produites avec et par les voyageurs évoquent des souvenirs de parcours et d’épopées migratoires. Cartographies traverses est à la fois un atelier, un terrain de recherche, une installation.

Théâtre :

con t(r)atto, cie Autonyme | installation photographique vivante

con t(r)atto est un projet artistique multidisciplinaire né des recherches de la géographe Cristina Del Biaggio et du reportage photographique « Beyond Evros Wall » réalisé en parallèle par Alberto Campi. Tous deux ont parcouru la route suivie par les migrants de Istanbul à Patras, en passant par Athènes, et en s’arrêtant dans la région de l’Evros, là où les autorités helléniques ont construit un mur, espérant arrêter le flux de migrants. À partir des images, des notes et des sons récoltés sur le terrain, les comédiens et metteurs en scène Stefano Beghi et Maika Bruni ont créé une performance, con t(r)atto. Le public est convié à un voyage à travers l’exposition photographique. Le jeu masqué et la performance des acteurs interrogent le public sur les différentes facettes de la notion de frontière. Ainsi, con t(r)atto rappelle que le vécu des migrants est un sujet universel, quelles que soient les latitudes.

Subtle Technologies Festival à Toronto: Joana Moll présente « AZ:Move and get shot »

Le 17ème festival annuel Subtle Technologies Festival se déroulera entre le 20 et le 31 mai 2014 à Toronto.

Rassemblant l’art, la science et le Do It Yourself, le festival s’intéresse aux outils et techniques qui tirent parti du savoir commun et de la créativité. Le thème de 2014 est « Open culture ». Le festival célèbre la façon dont les artistes et les scientifiques utilisent les outils et techniques pour exploiter le pouvoir collectif, le savoir et la créativité des citoyens.

Joana Moll présente AZ:Move and get shot durant l’exposition Open access, le 23 mai (7h – 21h)

Hall du bâtiment Architecture, Université Ryerson, 325 Church Street, Toronto

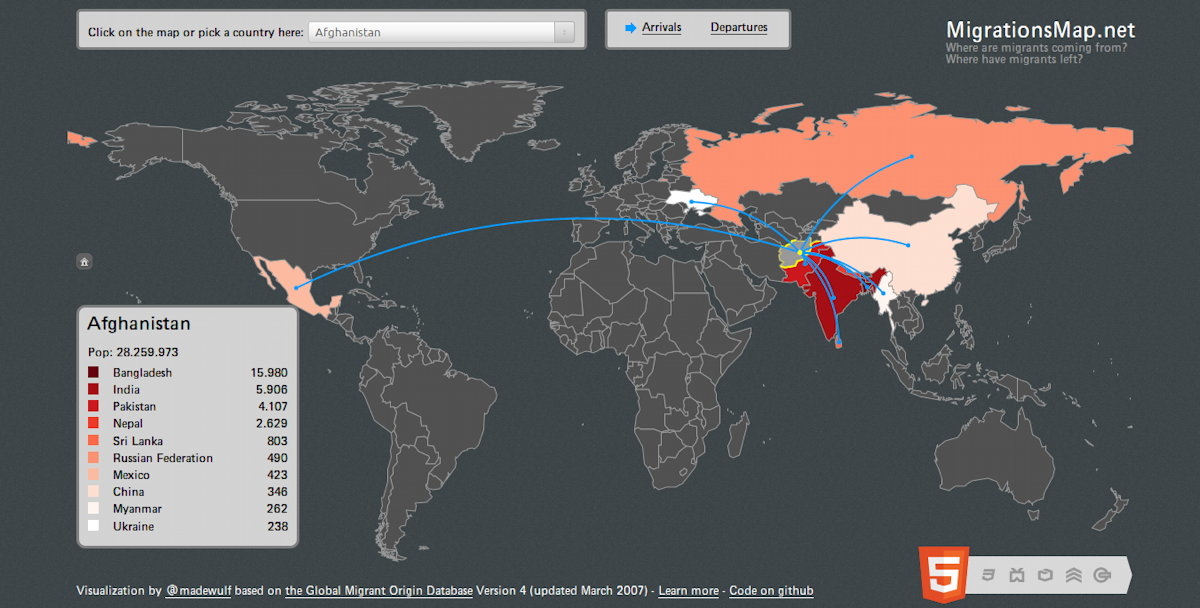

Martin De Wulf – Migrations Map

Martin De Wulf

Migrations Map

Cartographie interactive

Voir le projet

La carte de MigrationsMap.net vous permet de voir les flux de migrants pour chaque pays dans le monde, qu’il s’agisse par exemple des dix premiers pays fournisseurs de migrants à vie à un autre pays X ou les dix premiers pays bénéficiaires des migrants à vie venant d’un pays X. En plus de cela, lorsque vous laissez votre souris planer sur un pays , vous pouvez voir la population totale, le PIB par habitant, les prévalences du VIH et la tuberculose et le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans.

Martin De Wulf, né en 1978, a programmé cette carte pour apprendre et s’amuser avec les technologies HTML5. En plus de l’apprentissage, son seul objectif est de créer un site Web qui peut faire réfléchir les gens.

Addie Wagenknecht – Data and Dragons: Cloud farming

Data and Dragons: Cloud Farming, 2014 custom designed printed circuit boards, ethernet patch cables, 80/20 aluminum installation: 31 x 87 x 35 in / 78.7 x 221 x 88.9 cm, Photo by John Berens for bitforms gallery, New York City, USA

placesiveneverbeen.com

Cloud Farming questions the sacred nature of technology by re-contextualizing system hierarchy as a portrait of data. It manifests the cloud, social networks, data, leaks and what forms social capital into a single object. Ultimately its a creative experiment about contemporary power structures as a type of group consciousness, becoming a 3-dimensional map of post-Wikileaks information culture.

Addie Wagenknecht

b.1981, Portland, OR

Lives and works in Innsbruck, Austria

Addie Wagenknecht is an American artist based in Austria whose work explores the tension between expression and technology. Blending conceptually-driven painting, sculpture, and installation with the ethos of hacker culture, Wagenknecht constructs spaces between art object and lived experience. Here, the darker side of systems that constitute lived reality emerge, revealing alternative yet parallel realities. In the context of post-Snowden information culture, Wagenknecht’s work contemplates power, networked consciousness, and the incessant beauty of everyday life despite the anxiety of being surveilled.

A member of Free Art & Technology (F.A.T.) Lab, Wagenknecht was the recipient of a 2014 Warhol Foundation Grant, which she used to found Deep Lab, a collaborative group of researchers, artists, writers, engineers, and cultural producers interested in privacy, surveillance, code, art, social hacking, and anonymity. As an active leader in the open source hardware movement, she also co-founded NORTD Labs, an international research and development collaborative with Stefan Hechenberger, which produces open source projects that have been used and built by millions worldwide. Wagenknecht’s work has been exhibited internationally, including the Museum of Modern Art, New York; Phillips, New York; LEAP, Berlin; Haus der elektronischen Künste (HeK), Basel; MU, Eindhoven; the Istanbul Biennial, Turkey; MuseumsQuartier, Vienna; Grey Area Foundation for the Arts, San Francisco; Gaîté Lyrique, Paris; Beit Ha’ir Museum, Tel Aviv; and many festivals such a GLI.TC/H and the Nooderlicht Photography Festival. Her work has been featured in TIME, The Wall Street Journal, the New York Times, Art in America, Vanity Fair, BUST, Vice, and The Economist. Past residencies have included Eyebeam Art + Technology Center, New York; Culture Lab at Newcastle University, UK; Hyperwerk Institute for PostIndustrial Design, Switzerland; and the Frank-Ratchye STUDIO for Creative Inquiry at Carnegie Mellon University.

Presently chair of the MIT Open Hardware Summit, Wagenknecht holds a Masters from the Interactive Telecommunications Program at New York University and a BS in Computer Science from the University of Oregon. Wagenknecht’s first solo exhibition in the United States, Shellshock, opened November 2014 at bitforms gallery in New York. Upcoming solo exhibitions will be presented at MU, Eindhoven and HeK, Basel. bitforms

Stéphanie Latte Abdallah et Cédric Parizot – Israël-Palestine : L’illusion de la séparation

Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe 2017

3e édition : Frontière(s)

21 mai 2017, Institut du Monde Arabe, Paris

Stéphanie Latte Abdallah, historienne et politiste, CNRS/CERI-SciencesPo

Carcéral, frontières et régime de mobilité en Palestine

L’objectif de cette présentation est de montrer en quoi la justice militaire et le système carcéral israéliens sont depuis le début des années 2000 paradigmatiques du régime de mobilité mis en œuvre dans les espaces israélo-palestiniens. Un régime de gestion des populations par le mouvement qui s’appuie sur des dispositifs ultra-contemporains de contrôle des circulations et des frontières et sur des pratiques néo-libérales globales. Ce faisant, certains des mécanismes violents de l’occupation ont progressivement été rendus moins visibles aux yeux des citoyens et colons israéliens et de l’opinion internationale, ce qui était un des buts affichés des experts militaires après la seconde Intifada. L’occupation militaire a alors été repensée dans une optique managériale avec l’objectif de la rendre moins coûteuse économiquement et politiquement.

Cédric Parizot, anthropologue du politique, IREMAM (UMR7310, CNRS, Aix Marseille Université)

Spatialités visqueuses: les espaces du régime de permis israélien

Cette présentation s’appuie sur une étude ethnographique des chaines de médiation formelles et informelles générées par les procédures administratives que les Palestiniens doivent suivre pour obtenir un permis d’entrée en Israël. En étudiant les réseaux à travers lesquels circulent ces interactions, cette présentation tente d’appréhender les dimensions spatiales du régime de permis israélien au-delà des grilles de lecture nationales et territoriales. En me reposant sur le concept de production de l’espace défini par Henri Lefebvre (2000), j’appréhende l’espace, non plus comme un objet ou un container préexistant à un sujet observant, mais comme un flux auquel participe le sujet. Ce changement de perspective permet deux choses: (1) étudier la diffusion du pouvoir et des mécanismes de domination au-delà des hiérarchies entre ethno-classes; (2) montrer que les effets spatiaux des mécanismes de contrôle israéliens ne se manifestent pas uniquement à travers le confinement territorial des Palestiniens mais aussi en imposant des types de textures distinctes aux interactions que développe chaque population. Dans cette perspective, le régime de permis israélien présente un certain nombre de similarités avec les technologies frontalières du capitalisme global et postcolonial.

Jean-Pierre Cassarino – L’expansion du système européen de la réadmission

Jean-Pierre Cassarino

L’expansion du système européen de la réadmission : Depuis les années 50 à aujourd’hui

La réadmission vise à renvoyer des étrangers qui n’ont pas ou plus le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire d’un pays. Les pays d’immigration, de transit et d’origine peuvent coopérer en matière de réadmission sur la base d’un accord.

D’un point de vue historique juridique et politique, la réadmission ne constitue pas un thème nouveau dans les relations internationales. En revanche, les modalités de coopération en matière de réadmission, ainsi que leur pratique, sont tout à fait nouvelles, voire inédites. Aujourd’hui, elle constitue une question centrale dans les pourparlers bilatéraux et multilatéraux.

Pourquoi une approche duale ?

Les accords bilatéraux peuvent être formalisés, comme cela est souvent le cas, par la conclusion d’accords standard de réadmission basés sur des obligations réciproques. Toutefois, un inventaire limité aux accords standard de réadmission ne saurait donner une image précise des nombreux mécanismes qui ont été mis en place afin de faciliter l’expulsion des étrangers en situation irrégulière.

En effet, il arrive que des Etats acceptent de conclure un accord ou entente bilatérale sans nécessairement formaliser leur coopération en matière de réadmission. Ils peuvent choisir de l’inscrire dans un cadre plus large de coopération bilatérale (par exemple, par la conclusion d’accord en matière de coopération policière comportant une clause sur la réadmission, par des ententes administratives et des accords cadres de partenariat), ou de la traiter par d’autres canaux (à savoir, par des échanges de lettres et des memoranda d’entente). Ces naccords non standard visent à répondre à des contraintes diverses. Plusieurs Etats membres, ainsi que de nombreux autres pays à travers le monde, ont eu recours à ces accords bilatéraux non standard liés à la réadmission afin de gérer la délivrance des documents de voyage ou laissez-passer, nécessaires au renvoi des étrangers en situation irrégulière.

Cette approche duale explique les raisons pour lesquelles il est important de parler d’accords liés à la réadmission, car cette référence englobe des accords aussi bien standard que non standard. Dès son lancement en 2006, un inventaire des accords bilatéraux liés à la réadmission a été dressé sur la base de cette approche duale. Il vise, entre autres, à dévoiler l’ampleur du système européen de la réadmission, sur tous les continents.

Le système de la réadmission

L’inventaire ne vise pas seulement à informer. Il a aussi pour objectif de démontrer qu’un véritable système de la réadmission existe, mettant en relation plus de 125 pays d’immigration, de transit et d’origine. Que ces derniers soient riches ou pauvres, grands ou petits, en guerre ou en paix, démocratiques ou autoritaires. Il s’agit d’un système fortement inclusif.

Jean-Pierre Cassarino

Docteur en science politique, anciennement professeur au Centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen (Florence, Italie). Jean-Pierre Cassarino est actuellement chercheur associé à l’Institut de recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC, Tunisie). Son domaine de recherche porte sur les modes de coopération internationale en matière de « gestion » des migrations internationales et d’asile.

Publications : https://irmcmaghreb.academia.edu/JeanPierreCassarino

Courriel : cassarinojp AT gmail.com