Du 28 septembre au 4 octobre 2018

Aix en Provence

SECOND FORUM DU GIS MOMM

Tous les deux ans, le Groupement d’intérêt scientifique Moyen Orient et mondes musulmans (GIS MOMM) organise un forum destiné à engager un dialogue entre les chercheurs travaillant sur cette aire culturelle et les acteurs de la société civile (enseignants du secondaire, journalistes, associations, grand public, etc.).

Au cœur de l’actualité contemporaine, les mondes arabes et musulmans sont souvent envisagés au seul prisme du problème et de l’urgence. Ce forum propose de faire un pas de côté pour nous interroger, non plus uniquement sur les dynamiques que traversent ces sociétés, mais sur les formats et les modes d’écriture à travers lesquels nous les pensons, les étudions et les représentons.

Organisé dans un format inédit, associant ateliers de recherche-création, restitution d’expérimentations, un colloque international, des ateliers de formation, des projections de films et une table ronde autour du théâtre documentaire, cet évènement met concrètement en tension, à Aix-en-Provence, les différentes manières d’écrire et de parler de ces mondes arabes et musulmans au 21ème siècle. Rassemblant à la fois chercheurs, enseignants, blogueurs, journalistes, artistes, ce forum propose d’établir un état des lieux des manières à travers lesquelles ces différents acteurs de la société écrivent, pensent et communiquent autour des mondes arabes et musulmans.

Ce forum ne propose donc pas de mettre en place un débat restreint entre des universitaires spécialisés sur ce domaine, mais plutôt d’engager un véritable dialogue entre chercheurs et enseignants et les autres acteurs de la société, ouvert au grand public.

PROGRAMME

VENDREDI 28 – DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

École Supérieure d’Art d’Aix en Provence

57 Rue Émile Tavan, 13100 Aix-en-Provence

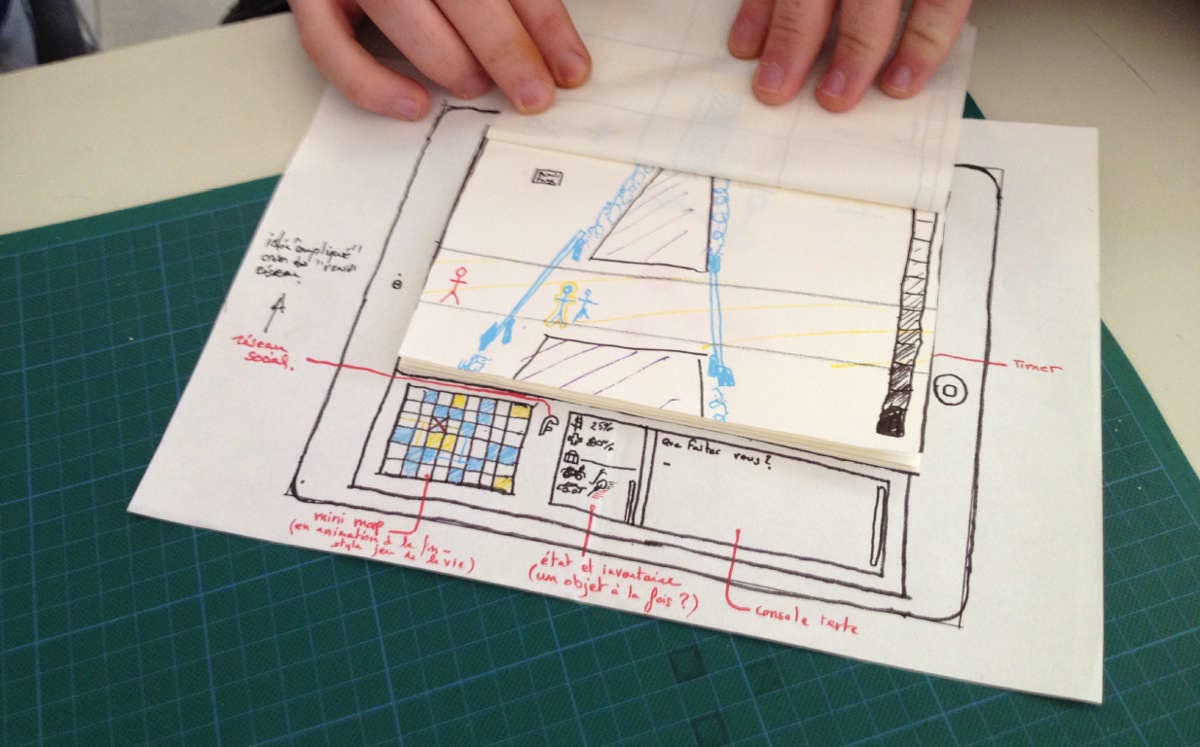

9h-18h Atelier 1 : Écritures ludiques interactives sera animé par Douglas Edric Stanley, artiste numérique et professeur à l’ESA Aix-en-Provence (http://www.abstractmachine.net/blog/) et Leslie Astier, artiste

9h-18h Atelier 2 : Regarder ailleurs – écouter loin, création vidéo sera animé par par François Lejault, vidéaste et professeur à l’ESA Aix-en-Provence (http://lejault.com/) et Nada Rezk, réalisatrice et productrice, Le Caire [voir les vidéos réalisées dans le workshop]

9h-18h Atelier 3 : Écritures Documentaires, workshop des étudiants du master « Écritures Documentaires: recherche et création » animé par Pascal Cesaro, Maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles, Chercheur au Laboratoire PRISM (Aix Marseille Université/CNRS).

LUNDI 1er OCTOBRE 2018

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

2 Avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence

8h30 – 9h Accueil des participants

9h – 10h Ouverture (Amphi D)

Élise Massicard, Directrice Adjointe du Groupement d’intérêt scientifique Moyen Orient Mondes Musulmans (GIS-MOMM)

Monsieur le Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille ou l’un de ses représentants

Nicolas Claire – Vice-Président délégué Culture Scientifique – Recherche (Aix-Marseille Université)

Pascale Brandt-Pomares, directrice de l’ESPE Aix Marseille

Sophie Bouffier, directrice de la MMSH (Aix-Marseille Université/CNRS)

Richard Jacquemond, directeur de l’IREMAM (Aix-Marseille Université/CNRS)

Benoît Fliche, directeur de l’IDEMEC (Aix-Marseille Université/CNRS)

10h – 11h Colloque session 1 (Amphi D) Les enjeux de l’écriture : de l’élaboration à la circulation de la connaissance

Président : Éric Vallet, historien, Orient et Méditerranée (Paris 1 Panthéon Sorbonne, Sorbonne Université/CNRS)

Cédric Parizot, anthropologue, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

(D’) Écrire les mondes arabes et musulmans à travers des expérimentations art-sciences

Benoît Fliche, anthropologue, IDEMEC (CNRS/Aix-Marseille Université)

Hétérographies ou la morsure de la polie tique

Boris Pétric, anthropologue et cinéaste, CNElias (CNRS/ Aix-Marseille Université /EHESS)

La fabrique des écritures innovantes

11h Pause-café

11h30 – 12h30 Discussion autour du thème “Les enjeux de l’écriture : de l’élaboration à la circulation de la connaissance”

14h – 15h30 Colloque session 2 (Salle E005) Écrire ensemble I : De l’entretien à l’article

Présidente : Juliette Honvault, historienne, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

Yolande Benarrosh, sociologue, LAMES (Aix-Marseille Université/CNRS), LISE (Cnam Paris)

Quand les « informateurs » mènent (aussi) l’enquête et prennent (aussi) la plume

Stéphane Lacroix, politiste, CERI (Sciences Po/CNRS)

Co-écrire avec de jeunes chercheurs-activistes du monde arabe après 2011

Discutant : Benoît Fliche, anthropologue, IDEMEC (CNRS/Aix-Marseille Université)

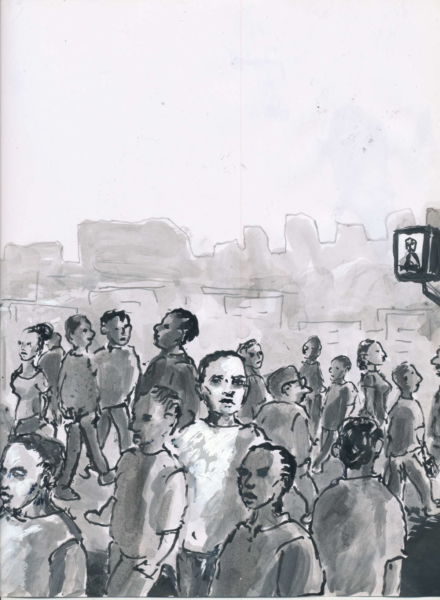

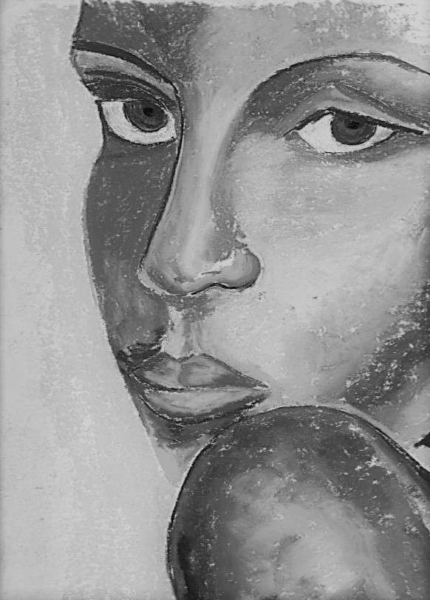

14h – 15h30 Colloque session 3 (Amphi D) Écrire ensemble II : De l’illustration à la bande dessinée

Présidente : Aurélia Dusserre, historienne, IREMAM (Aix-Marseille Université/CNRS)

Mathilde Chèvre, illustratrice, éditrice, Le Port a jauni, IREMAM (Aix-Marseille Université/CNRS)

Traduire le monde en littérature jeunesse : deux histoires et un voyage

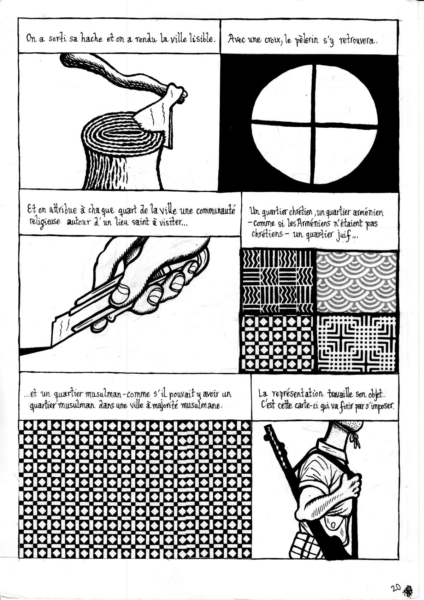

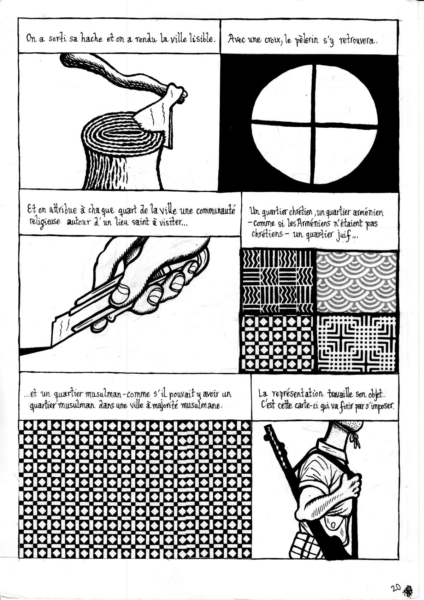

Alex Baladi, auteur de bande dessinée

“Décris-Ravage” : du théâtre à la bande dessinée.

Discutant : Pierre Pinchon, historien d’art, TELEMME (Aix-Marseille Université/CNRS)

Décris-Ravages, éd. Atrabile, 2016, p. 20

Décris-Ravages, éd. Atrabile, 2016, p. 20

Soirée

École supérieure d’art d’Aix d’Aix-en en-Provence

57 Rue Émile Tavan, 13100 Aix-en-Provence

16h30 – 21h30 Projections de films et débats (Auditorium)

Charlotte Deweerdt, historienne, Aflam, IREMAM (Aix-Marseille Université/CNRS)

Film : Ashura, la beauté du sang, réalisé par Katia Saleh – Native Voice Films / Batoota Films pour Al Jazeera English, Liban, 2006, 20’

Débat avec la réalisatrice Katia Saleh

Film : On récolte ce que l’on sème, réalisé par ‘Alaa Ashkar – Freebird Films, Palestine, 2017, 67’ (Sélection AFLAM)

Débat avec le réalisateur ‘Alaa Ashkar

19h-19h30 Pause

Film : Tinghir-Jerusalem, les échos du Mellah, réalisé par Kamal Hachkar – Les Films d’un jour, Maroc, 2011, 86’

Débat avec le réalisateur Kamal Hachkar

16h 30 – 21h30 Restitution des œuvres produites dans les workshops (Terrasse)

Workshop 1 : “Regarder ailleurs, écouter loin, création vidéo”

Workshop 2 : “Écritures ludiques et interactives”

Workshop 3 : « Écritures Documentaires: recherche et création »

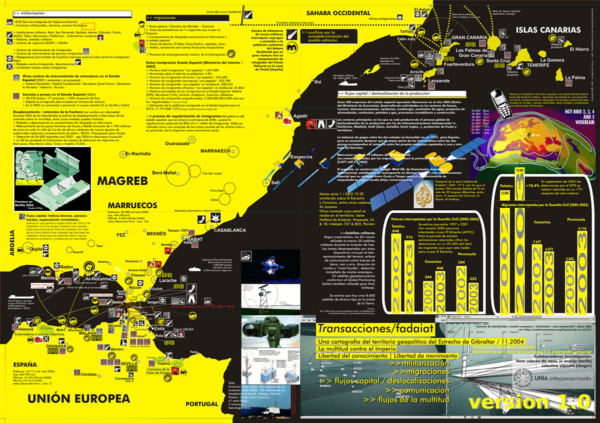

Présentation et expérimentation du jeu vidéo A Crossing industry, réalisé par Cédric Parizot, Douglas Edric Stanley et Robin Moretti

19h Apéritif

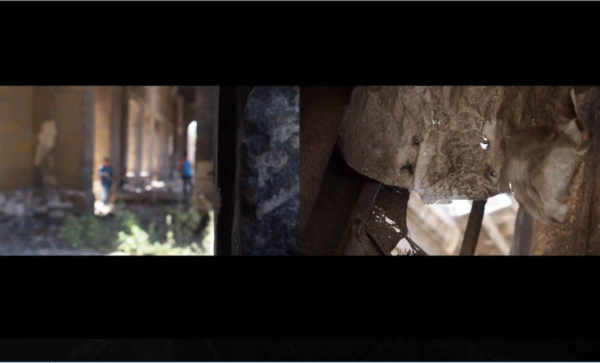

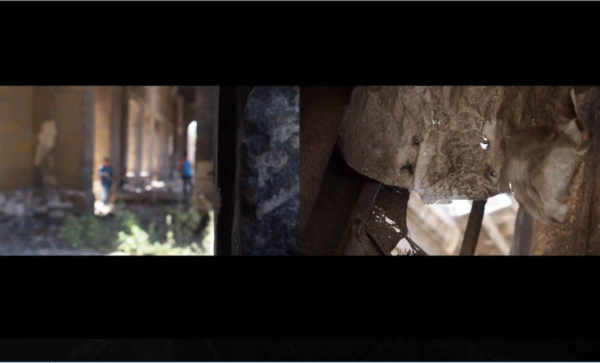

Extrait du film Kafr Ashry, 4′ 45″, de François Lejault, 2015

Extrait du film Kafr Ashry, 4′ 45″, de François Lejault, 2015

MARDI 2 OCTOBRE 2018

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

2 Avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence

9h – 12h Colloque session 4 (Salle E004) Films documentaires et artistiques : de l’orientalisme aux contre discours

Présidente : Katia Boissevain, anthropologue, IDEMEC (CNRS/Aix-Marseille Université)

Nicolas Appelt, politiste (Unité d’arabe et Global Studies Institute, Université de Genève)

Réappropriation du récit de la révolte et du conflit dans le documentaire syrien d’après 2011

Corinne Fortier, anthropologue et réalisatrice, LAS (Collège de France/CNRS/EHESS)

‘One dollar a day’ de Jocelyne Saab : Images d’un camp de réfugiés syriens au Liban

Thomas Richard, politiste, Centre Michel de l’Hospital (Université Clermont-Auvergne)

Représenter le monde médiéval musulman à l’écran

Discutant : Boris Pétric, anthropologue et cinéaste, CNElias (CNRS/Aix-Marseille Université/EHESS)

10h30-10h45 Pause café

10h45-12h Discussion autour du thème “Films documentaires et artistiques : de l’orientalisme aux contre discours”

9h – 12h Colloque session 5 (Salle de conférences) Polémiquer sur le web : controverses religieuses et politiques

Présidente :Elise Massicard, politiste, CERI (CNRS/Sciences Po-Paris)

Daghan Irak, sociologue, IDEMEC (Aix-Marseille université/CNRS)

« La patrie numérique » : Les diasporas ressortissantes de la Turquie en France sur Twitter

Nadjet Zouggar, islamologue, IREMAM (Aix-Marseille Université/CNRS) (CNRS/Aix-Marseille Université)

Figures du réformisme musulman sur internet aujourd’hui

Vincent Geisser, politiste, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

Un salafisme numérique ? L’image du « chiite » et du « juif » sur les réseaux sociaux de la mouvance salafiste francophone

Discutant : Jean-François Legrain, historien, IREMAM (Aix-Marseille Université/CNRS)

10h30-10h45 Pause café

10h45-12h Discussion autour du thème “Polémiquer sur le web : controverses politiques et religieuses”

12h30-13h30 Projection de films (Salle de conférences)

Film : Backyard, réalisé par Khaled Abdulwahed, Pong Production, Allemagne, 2018, 26’ (Sélection FID)

Diaporama : Hommage à Fadwa Suleiman, réalisé par Karima Direche, France, 2018, 9’

Discussion avec Karima Dirèche

13h30 – 15h30 Atelier 1 (Salle E004) L’Orient photographié (1850-1930) : usages pédagogiques des sources visuelles

Laurence Americi, historienne, TELEMME (Aix-Marseille Université/CNRS) et Aurélia Dusserre, historienne, IREMAM (Aix-Marseille Université/CNRS)

13h30 – 15h30 Atelier 2 (Salle E005) La vidéo comme outil d’enquête

Modérateur : Gilles de Rapper, anthropologue, IDEMEC (CNRS/Aix-Marseille Université)

Fabienne Le Houerou, historienne, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

Durée et Vérité pour le cinéma scientifique (SHS)

Sahar Saeidnia, sociologue, IRIS-EHESS, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

Enquêter par et avec l’image. Enjeux méthodologiques et épistémologiques d’un documentaire de recherche en Iran.

Nolwenn Venard, anthropologue (Aix-Marseille Université)

La photographie comme support de production de savoir anthropologique

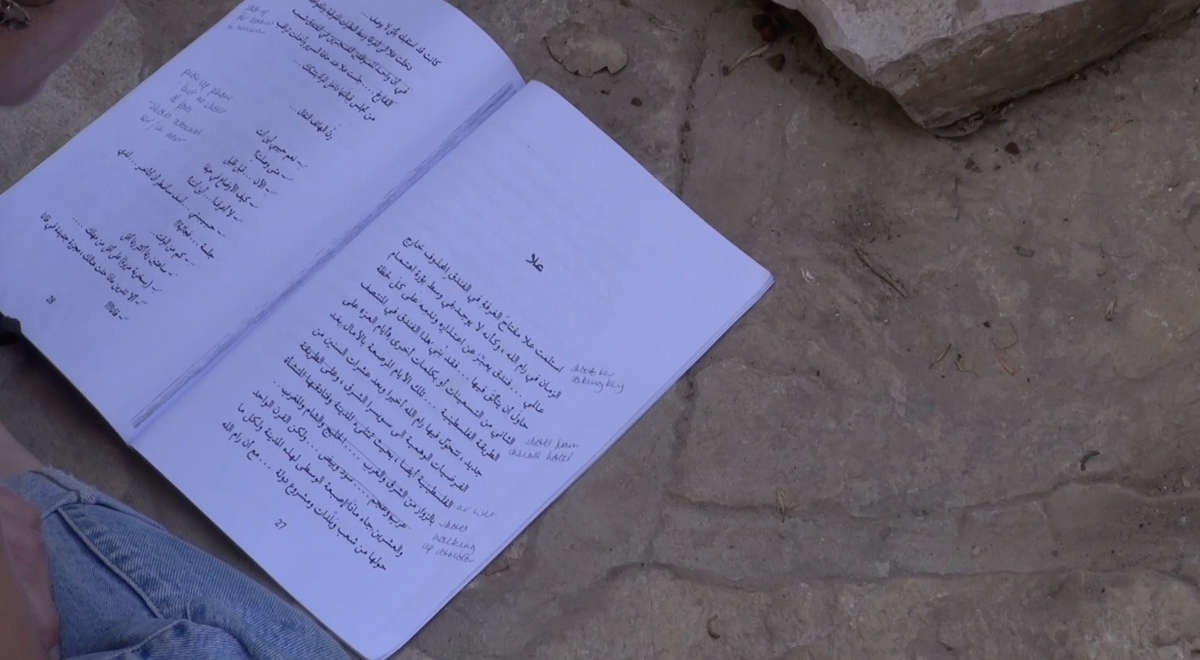

13h30 – 15h30 Atelier 3 (Salle E104) Traduction littéraire arabe-français (tous publics y compris non-arabophones)

Richard Jacquemond, professeur de langue et littérature arabes, traducteur littéraire, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

15h30 – 16h Pause café

16h – 18h Atelier 4 (Salle E004)Écrire ensemble III : De la scénographie à l’exposition

Modérateur : Manoël Pénicaud, anthropologue, IDEMEC (CNRS/Aix-Marseille Université)

Jean-Robert Henry, politiste, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

Sur l’écriture d’expositions historiques sur le Maghreb

Sophie Caratini, anthropologue, CITERES (CNRS/Université François-Rabelais, Tours), Charles Grémont, historien, LPED (IRD), Céline Lesourd, anthropologue, CNElias (CNRS, Aix-Marseille Université, EHESS) et Olivier Schinz, anthropologue, conservateur (Musée d’Ethnographie de Neuchâtel)

Construire une exposition : le cas de « Sahara connecté »

16h – 18h Atelier 5 (Salle E005) Politiser le discours scientifique, “scientifiser” le discours politique

Présidente : Aude Signoles, politiste, CHERPA (IEP Aix-en-Provence)

Jean-Baptiste Le Moulec, politiste, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

Une fabrique turque de savoirs sur les mondes arabes (1998-2015)

Taher Labadi, économiste, LabexMed, IREMAM/LEST (CNRS/Aix-Marseille Université)

(D’) Écrire la Palestine depuis l’exil

Discutant : François Siino, politiste, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

MERCREDI 3 OCTOBRE

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

2 Avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence

9h – 12h Colloque session 6 (E004) De la forme, de la traduction et de la transcription

Présidente : Myriam Catusse, politiste, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

Hayat Alilouche, Sciences du langage, DyLiS (Université de Rouen Normandie)

La construction des représentations de l’Islam: quel portrait les lexicographes français ont-ils dressé de Mahomet?

Carole Boidin, Littérature comparée, Centre de recherches en Littérature et Poétique comparées (LiPo), Université Paris Nanterre et Émilie Picherot, Littérature comparée, ALITHILA (Université de Lille)

Donner à lire l’arabe avant les orientalistes : savoirs, représentations, transmissions

Séverine Gabry-Thienpont, ethnomusicologue, CREM-LESC (Université Paris Ouest/CNRS)

Écriture, théorisation et standardisation des chants coptes, du XIXe siècle à nos jours

Discutante : Isabelle Grangaud, historienne, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

10h30-10h45 Pause café

10h45-12h Discussion autour du thème “De la forme, de la traduction et de la transcription”

9h – 12h Colloque session 7 (Salle de conférences) Transmission et valorisation du savoir : des manuels scolaires aux cartes animées

Présidente : Karima Direche, historienne, TELEMME (Aix-Marseille Université/CNRS)

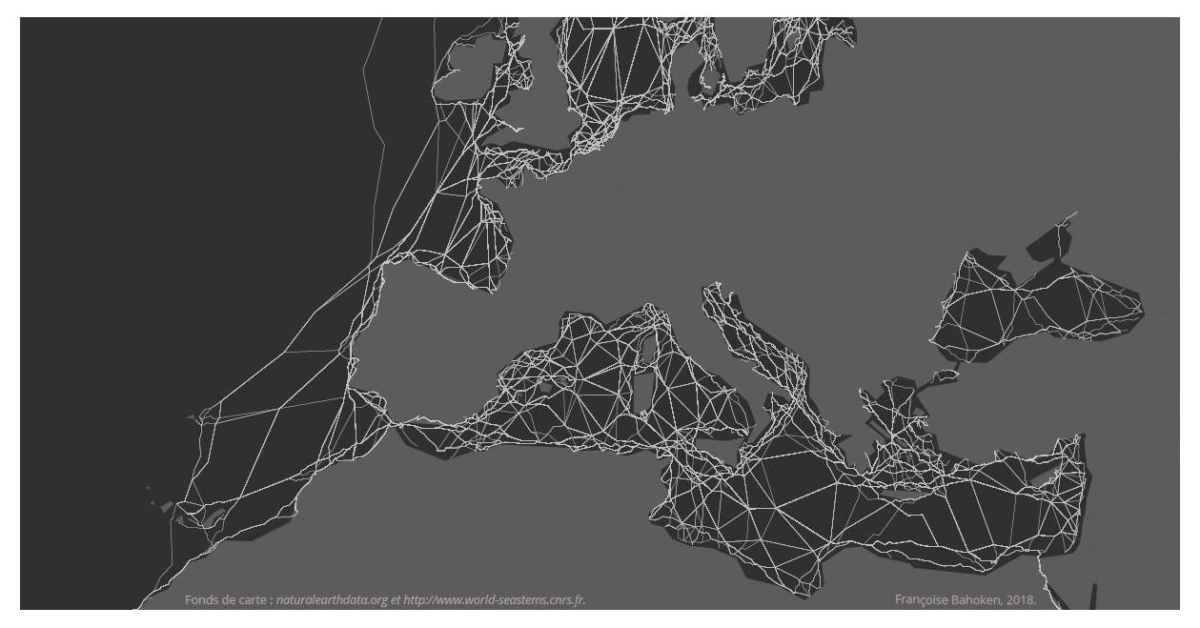

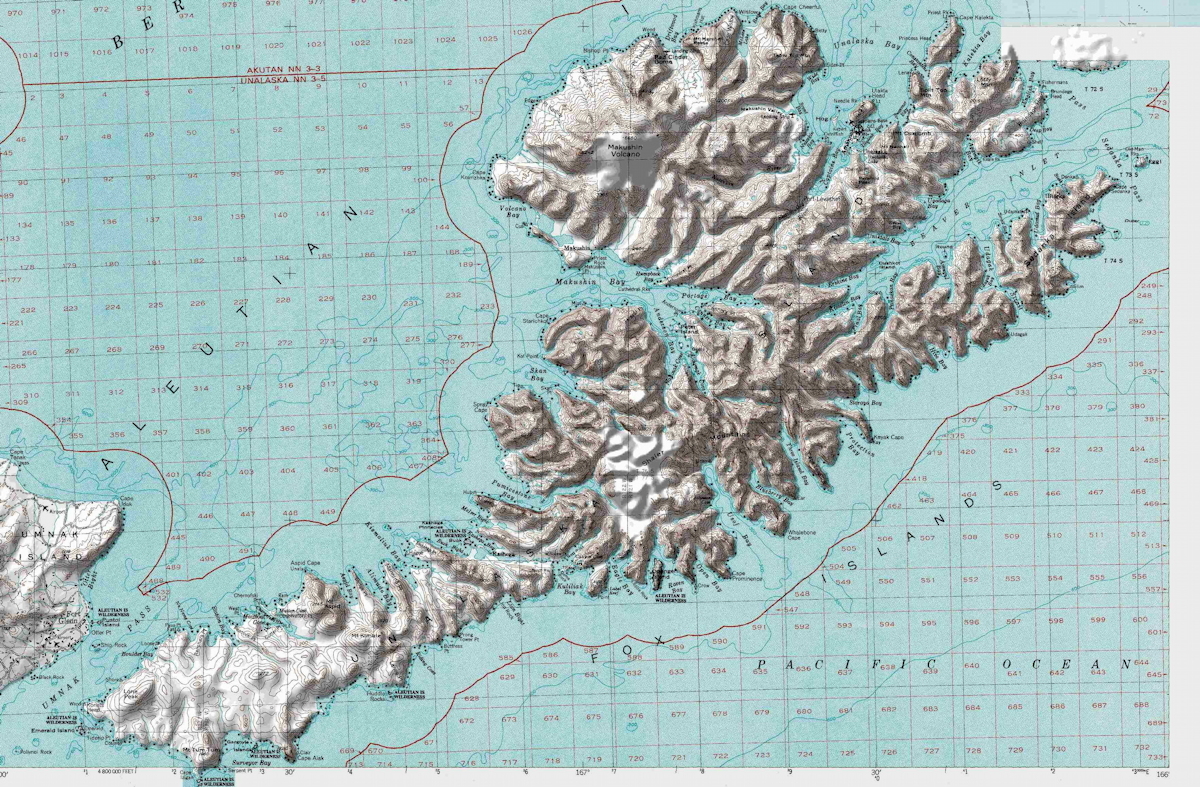

Sylvie Denoix, historienne, Orient et Méditerranée (CNRS/Paris 1 Panthéon Sorbonne/Sorbonne Université), Marie Favereau, historienne (Oxford University)

Expliquer l’Histoire par l’animation cartographique : Gengis Khan et les conséquences des conquêtes mongoles sur le Dâr al-Islâm.

Éric Vallet, historien, Orient et Méditerranée (Paris 1 Panthéon Sorbonne/Sorbonne Université/EPHE/Collège de France/CNRS), Anne Troadec, historienne, IISMM (EHESS/CNRS)

Les mots, les discours et les lieux : jalons pour une pédagogie du partage des savoirs sur le fait islamique

Fabien Aignan, sciences de l’éducation, ADEF (Aix-Marseille Université)

L’islam et le monde arabo-musulman, objets contraints dans les manuels scolaires.

Nathalie Rezzi, historienne, ADEF, SFERE (ESPE/Aix-Marseille Université)

Donner à voir les mondes arabes et musulmans à l’école primaire

Discutante : Camille Rhoné, historienne, IREMAM (Aix-Marseille Université/CNRS)

10h30-10h45 Pause café

10h45-12h Discussion autour du thème “Transmission et valorisation du savoir : des manuels scolaires aux cartes animées”

12h30 – 13h30 Projection de film (Salle de conférences)

Miel et vieux Smen, réalisé par Yassine El Idrissi, Maroc, 2016, 25’ (Sélection AFLAM)

Débat conduit par Charlotte Deweerdt, historienne, Aflam, IREMAM (Aix-Marseille Université/CNRS)

13h30 – 16h30 Projection et débat (Salle de conférences) Documenter le théâtre

Modératrice : Juliette Honvault, historienne, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

Simon Dubois, sociologue, IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université)

Faire du théâtre documentaire, entre printemps syrien et migration

Film: Roméo et Juliette, un amour de guerre, réalisé par François Xavier Trégan – ARTE GEIE / Baozi Productions, France, 2015, 22′

Film: Adra, les survivantes, réalisé par François-Xavier Trégan – ARTE GEIE / Memento, France, 2018, 26′

14h45-15h15 Pause café

15h15-16h30 Discussion avec les artistes autour du thème “Documenter le théâtre”

François-Xavier Trégan, journaliste, documentariste indépendant

Vanessa Guéno, historienne, IREMAM (Aix-Marseille Université/CNRS)

Ramzi Choukair, acteur, metteur en scène

Hend Alkahwaji, comédienne

JEUDI 4 OCTOBRE

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

2 Avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence

9h – 12h Colloque session 8 (Salle de conférences) Écritures numériques : Blogs, podcasts et réseaux sociaux

Présidente : Christine Mussard, historienne, IREMAM (ESPE/Aix-Marseille Université/CNRS)

Souha Tarraf, chercheure en sciences sociales

Passer les murs. Retour sur 5 années de blogging et de RS sur le Liban, la question des réfugiés syriens et les “migrants”

Nathalie Gillet, journaliste, fondatrice de Emirati Stories

Podcaster aux Emirats – l’interview introspective comme mode d’approche d’une société discrète

Kmar Bendana, historienne et blogueuse, IRMC (Institut Supérieur d’Histoire de la Tunisie contemporaine/Université de La Manouba Tunisie)

Tenir un blog : une expérience hybride et évolutive

Discutante : Sophie Gebeil, historienne, TELEMME (CNRS/Aix-Marseille Université)

10h30-10h45 Pause café

10h45-12h Discussion autour du thème “Ecritures numériques : blogs, podcasts et réseaux sociaux”

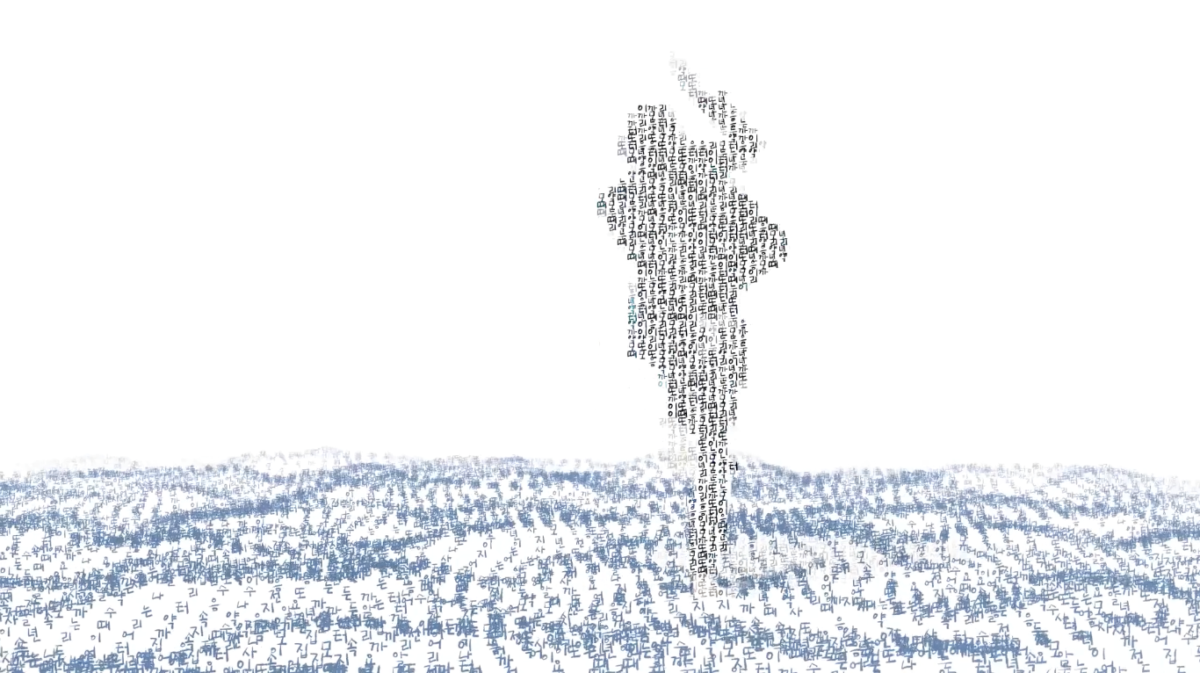

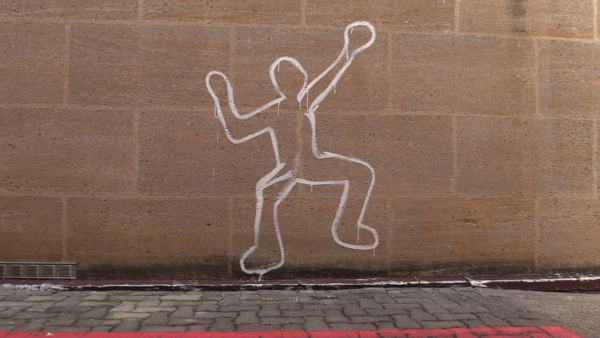

Cliché du film de Frédérique Fogel You can be a hero, 2018

Comité scientifique et artistique

Cédric Parizot (IREMAM, CNRS/AMU)

Katia Boissevain (IDEMEC, CNRS/AMU)

Jean Cristofol (Ecole supérieure d’art d’Aix en Provence)

Sylvie Denoix (Orient Méditerranée)

Karima Dirèche (TELEMME, AMU/CNRS)

François Dumasy (IEP, Aix-en-Provence)

Aurélia Dusserre (IREMAM, AMU/CNRS)

Benoit Fliche (IDEMEC, CNRS/AMU)

Anna Guilló (LESA, AMU)

Juliette Honvault (IREMAM, CNRS/AMU)

François Lejault (École supérieure d’art d’Aix-en-Provence)

Julien Loiseau (IREMAM, AMU/CNRS)

Elise Massicard (CERI, CNRS/Sciences Po, GIS MOMM)

Christian Merlhiot (École supérieure d’art d’Aix-en-Provence)

Christine Mussard (IREMAM, AMU/CNRS)

Manoël Pénicaud (IDEMEC, CNRS/AMU)

Audes Signoles (IEP, Aix-en-Provence)

Douglas Edric Stanley (École supérieure d’art d’Aix-en-Provence)

Comité d’organisation

Cédric Parizot (IREMAM, CNRS/AMU ; IMéRA, AMU)

Katia Boissevain (IDEMEC, CNRS/AMU)

Karima Direche (IRMC, MAEDI, CNRS)

François Dumasy (IEP, Aix-en-Provence)

Aurélie Fillod Chabaud (IREMAM,, CNRS/AMU et CNE, EHESS/CNRS/AMU)

Juliette Honvault (IREMAM, CNRS/AMU)

Élise Massicard (CERI, GIS MOM)

Marie-Pierre Oulié (IREMAM, CNRS/AMU)

Manoël Pénicaud (IDEMEC, CNRS/AMU)

Boris Petric (CNE, EHESS/CNRS/AMU)

Audes Signoles (IEP, Aix-en-Provence)

Équipe de communication

Carole Le Cloïérec (IDEMEC, CNRS/AMU) & Marie-Pierre Oulié (IREMAM, CNRS/AMU)

Questions scientifiques / Cedric Parizot (IREMAM, CNRS/AMU)

Graphistes / Théo Goedert & Milena Walter

Equipe de coordination administrative et de gestion financière

Jeanne Cadieux (ESPE, AMU)

Justine Diasparra, IREMAM/IEP (CNRS/AMU)

Julie Karsenty, École supérieure d’art d’Aix-en-Provence

Isabelle Lenoir, IREMAM (CNRS/AMU)

Rihab Wafa, IREMAM (CNRS/AMU)

Institutions organisatrices

Groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient mondes musulmans (CNRS)

Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM, CNRS, AMU)

Institut d’ethnologie européenne méditerranéenne et comparative (IDEMEC, CNRS, AMU)

Centre Norbert Elias (EHESS, CNRS, AMU)

CHERPA (Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence)

École supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE, AMU)

École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

PRISM (CNRS/AMU)

Rectorat Académie d’Aix-Marseille

Institutions partenaires

Centre National de la Recherche Scientifique

Aix Marseille Université

Projet Labexmed

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Tunis

Centre Jacques Berque, Rabat

AFLAM

FID

Mairie d’Aix en Provence

Office du tourisme du pays d’Aix

Revue Moyen-Orient

antiAtlas des frontières

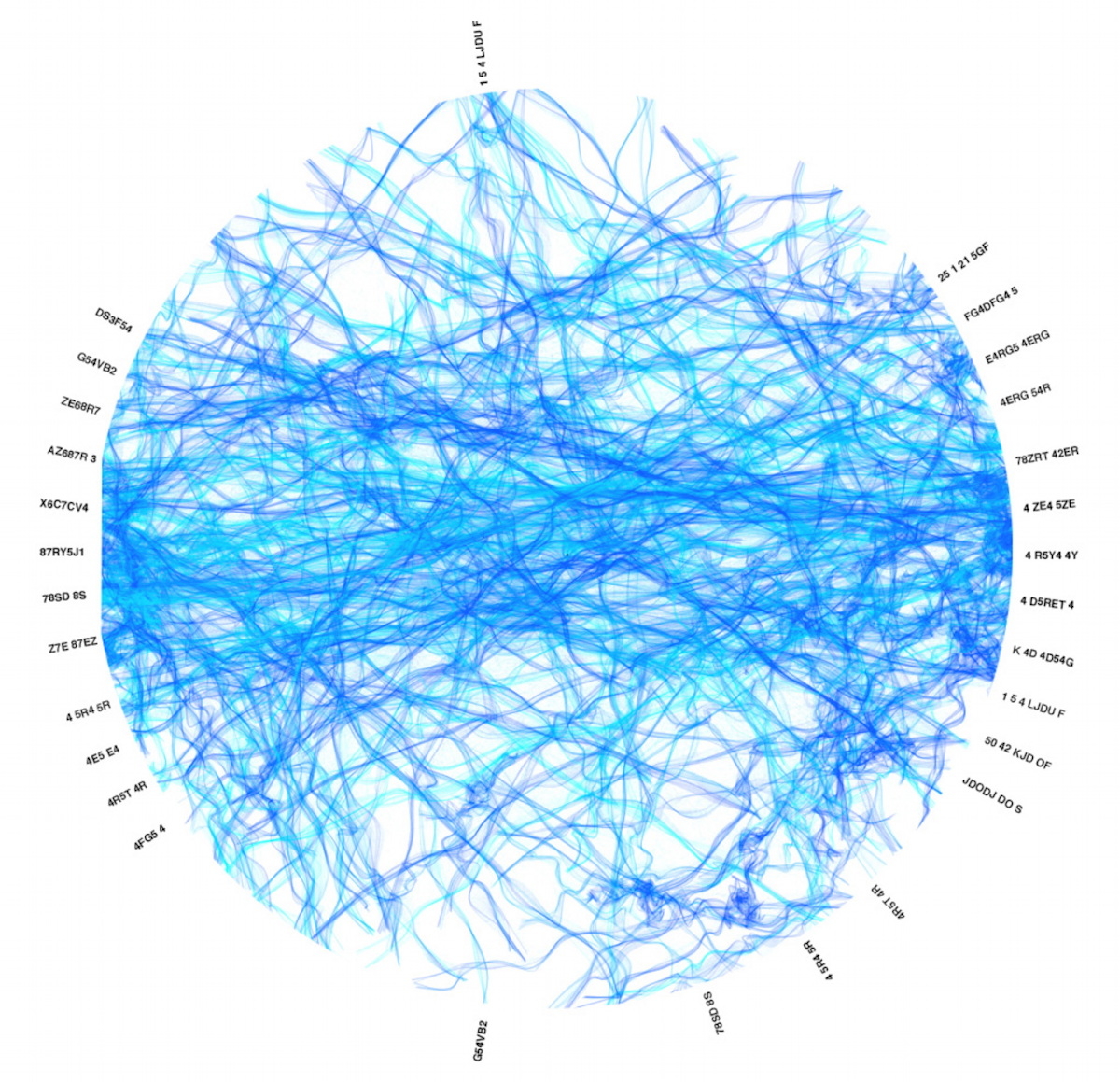

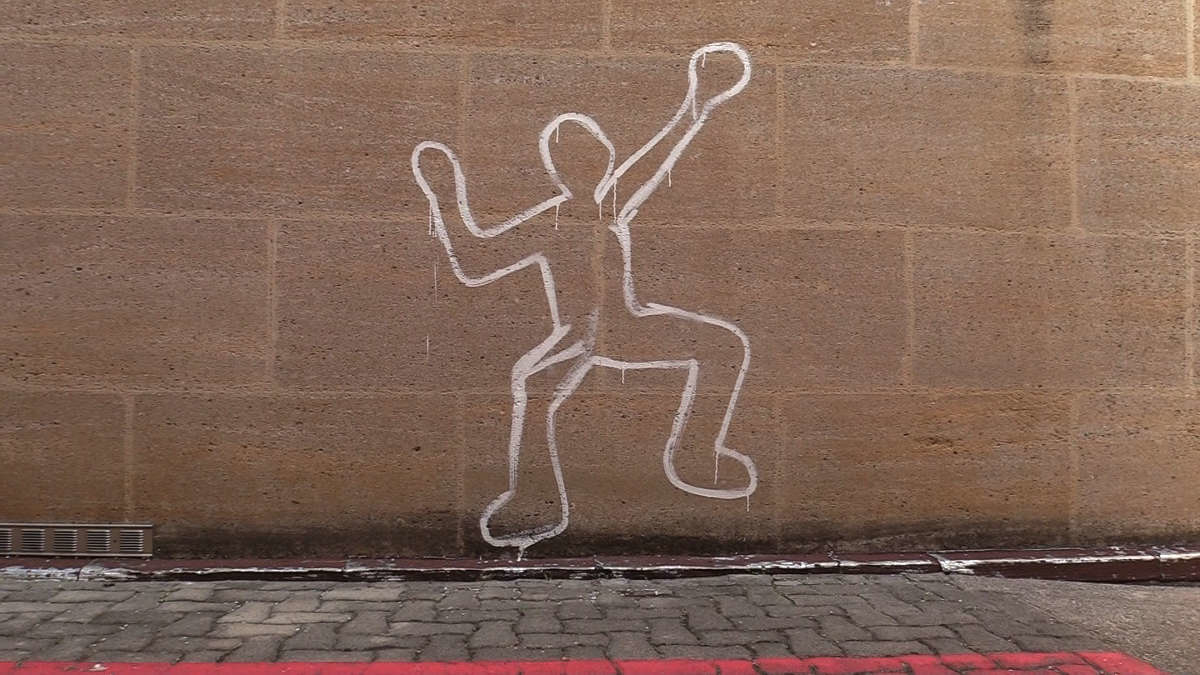

Image réalisée par Théo Godert et Milena Walter

Décris-Ravages, éd. Atrabile, 2016, p. 20

Décris-Ravages, éd. Atrabile, 2016, p. 20  Extrait du film Kafr Ashry, 4′ 45″, de François Lejault, 2015

Extrait du film Kafr Ashry, 4′ 45″, de François Lejault, 2015

Jeu vidéo A Crossing Industry, 2018

Jeu vidéo A Crossing Industry, 2018

Crédit : Claire Favre-Taylaz

Crédit : Claire Favre-Taylaz Crédit : Claire Favre-Taylaz

Crédit : Claire Favre-Taylaz Crédit: Noémie Paté

Crédit: Noémie Paté Crédit: Noémie Paté

Crédit: Noémie Paté