Cédric Parizot

Les murs en Méditerranée

Décembre 2015

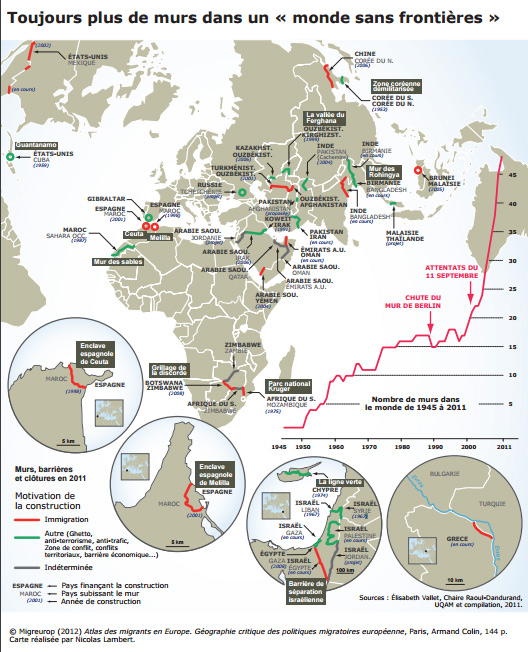

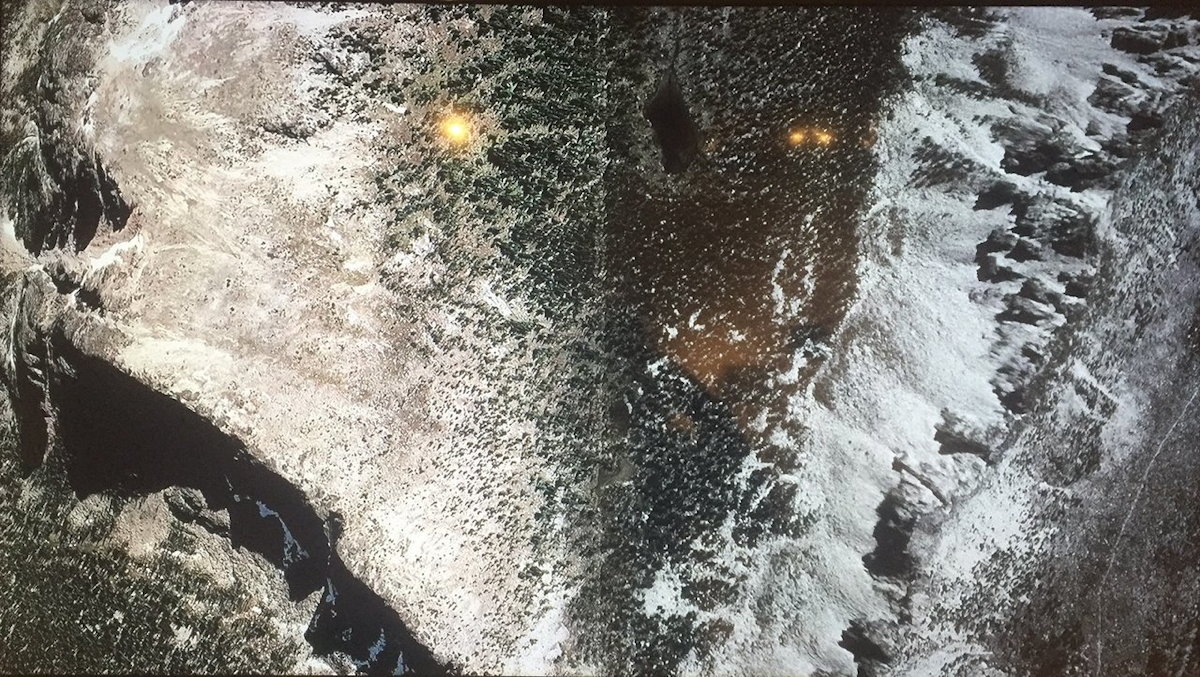

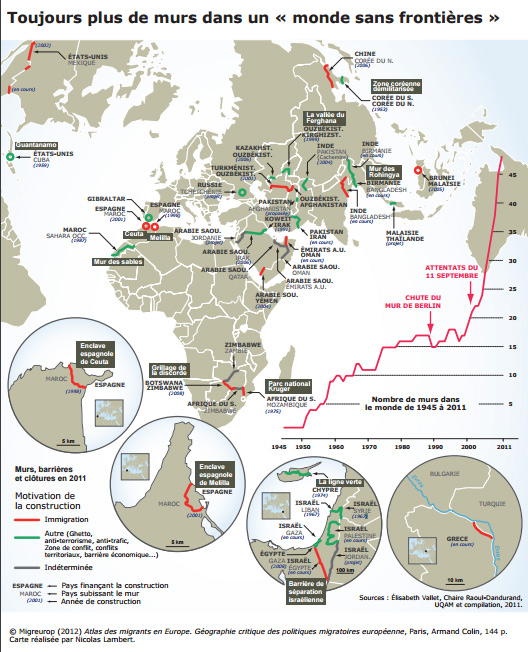

Depuis le début des années 1990, les rives de la Méditerranée ont vu s’élever de nombreux murs, barrières et systèmes de surveillance aux marges des États, parfois même au cœur des villes. L’espace méditerranéen n’échappe donc pas à la « téichopolitique », c’est-à-dire cette politique de cloisonnement des espaces pour renforcer le contrôle sur les territoires (Ballif et Rosière, 2009). À la fin des années 2000, selon les estimations de différentes équipes de recherche, murs, barrières, clôtures et systèmes de surveillances maritimes s’étendaient sur une longueur comprise entre 18 000 et 41 000 km de frontières terrestres et maritimes (Foucher, 2007 ; Ballif et Rosière, 2009). Les trois quarts de ces dispositifs auraient été érigés après l’an 2000. Dans l’espace euro-méditerranéen, ces clôtures, barrières et murs construits ou projetés aux marges des États couvraient déjà plus de 8 000 km de frontières (Rosière et Jones, 2012).

Si l’érection de murs n’est pas un phénomène contemporain, son ampleur et les logiques qui sous-tendent ce processus s’inscrivent en revanche dans des dynamiques propres à la globalisation (Brown 2009, Vallet 2014). Loin d’être des archaïsmes ou des marques provisoires de repli, dans un monde que certains envisageaient comme plus ouvert, ces murs témoignent de l’émergence de nouvelles formes de gouvernement des hommes et des territoires.

Des fortifications militaires aux murs de l’exclusion

Dans l’Empire romain, des murs apparaissent dès l’an 122, quand le mur d’Hadrien est construit pour marquer la limite nord de l’Empire. Il est doublé par celui d’Antonin en 140. À l’est, une ligne de fortifications est érigée, plus tard, le long du Danube et du Rhin. Établis sur des lignes de front, ces édifices visent à contenir les attaques et les incursions contre un Empire alors sur la défensive. Cette fonction militaire se retrouve aux époques moderne et contemporaine à travers l’exemple de la « ceinture de fer » de Vauban, ou celui de la ligne Maginot construite dans les années 1920-1930 sur les frontières nord et est de la France, de la Belgique à l’Italie.

Entre le XIXe et le XXe siècle, l’expansion et la généralisation des États-nations, ainsi que le processus de reconnaissance mutuelle encouragé par la charte de l’Organisation des Nations unies (ONU), ont considérablement réduit la fonction militaire des frontières : de lignes de front, elles deviennent des marqueurs entre des espaces de souveraineté (Rosière et Jones, 2012).

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la militarisation et le déploiement de fortifications aux frontières se limitent alors aux espaces conflictuels. S’il ne reste que des vestiges de la ligne Barlev construite par Israël en 1967 le long du canal de Suez, le « rideau de fer », érigé par le bloc de l’Est de la Baltique à l’Adriatique au cours de la guerre froide, a davantage marqué son temps et les paysages, comme en témoigne le mur de Berlin construit en août 1961. D’autres lignes de front persistent encore en Méditerranée. Ainsi, à Chypre, la ligne Verte, longue de 180 km, sépare toujours, depuis 1974, les parties grecque et turque de l’île (Novosselof et Neisse, 2015). Les frontières d’Israël avec le Liban et la Syrie restent également toujours grillagées et lourdement militarisées – en 2012, les autorités israéliennes ont d’ailleurs relancé un programme pour les renforcer.

Au cours de cette période, les fonctions de ces barrières glissent également vers le contrôle des mouvements d’insurgés et de populations civiles. Le rideau de fer visait davantage à empêcher les ressortissants des pays de l’Est à fuir vers l’Ouest qu’à repousser l’avancée d’une armée ennemie. Pendant la guerre d’Algérie, les lignes de barbelés mises en place par les Français entre 1956 et 1957 le long des frontières avec la Tunisie et le Maroc sont essentiellement destinées à empêcher les déplacements et le ravitaillement des insurgés. En 1969, à Belfast, les autorités britanniques érigent les premières barrières entre les quartiers catholiques et protestants de la capitale de l’Irlande du Nord. Ces Peace Lines (lignes de paix) sont censées réduire les frictions entre les deux populations en conflit ; elles s’étendent aujourd’hui sur environ 15 km (Ballif, 2009). Enfin, en 1980, le Maroc lance la construction d’un mur de sable à l’est du Sahara occidental, cinq ans après avoir pris possession de la zone. L’objectif est de contenir les attaques des Sahraouis et de protéger le « triangle utile » comprenant les mines de phosphates et les principales villes du territoire (Mohsen Finan, 1997, p. 63-66) ; ce mur mesure aujourd’hui près de 2 000 km (Novosselof et Neisse, 2015). D’autres barrières et clôtures ont été érigées par les Américains en Irak dans les années 2000. Leur volonté était de lutter contre des infiltrations d’insurgés et les attentats terroristes au sein des zones maintenues sous leur contrôle.

Dans les années 1990, la plupart des murs abandonnent leur vocation militaire au profit de fonctions policières et sécuritaires. Désormais, ces barrières ont pour principal but de contrôler les mouvements de populations ainsi que l’exclusion de groupes considérés comme présentant des risques. En construisant, dès 1995, des barrières le long de leurs enclaves de Ceuta et Melilla, les Espagnols sont les premiers Européens à recourir aux murs pour lutter contre l’immigration clandestine et les trafics illégaux (drogue, contrebande, etc.) – utilisant ainsi le même procédé que celui employé un an plus tôt sur la frontière américano-mexicaine, et alors vivement critiqué par l’Europe.

Depuis, de nombreux autres projets ont vu le jour en Europe, au Maghreb et au Moyen Orient, dont plusieurs au cours de l’année 2015. Les cartes réalisées par les équipes de recherche d’Elisabeth Vallet et Migreurop en 2012 et celle de Alexandra Novosselof et Frank Neisse, 2015 n’arrivent d’ailleurs plus à suivre cette prolifération. En Europe, de nouveaux murs sont apparus autour de l’espace Schengen : au niveau du fleuve Évros entre la Grèce et la Turquie, entre la Slovaquie et l’Ukraine, entre la Bulgarie (candidate à l’intégration dans Schengen) et la Turquie (Quétel, 2012, p. 266-267). En 2015, suite à l’arrivée de plus en plus importante de migrants, la Hongrie a annoncé son projet d’élever un mur de 175 km le long de sa frontière avec la Serbie (Honoré 2015). Même la France n’échappe pas à cette tentation, puisqu’elle a érigé une clôture de 2 à 4 mètres de haut sur 3 km de long pour barrer l’accès des migrants au terminal d’Eurotunnel (Zerrouky 2015). Enfin, en déclarant en octobre 2015 sa volonté d’élever un mur le long de sa frontière avec la Slovénie (AFP et Vedier 215), l’Autriche inaugure le premier mur au sein de l’espace Schengen.

Au sud et à l’Est de l’Europe, d’anciens édifices construits sur des lignes de front sont même aujourd’hui « réhabilités » en vertu de leur capacité de contenir les flux des migrations. C’est le cas de la barrière de sable le long du Sahara occidental, désormais présentée comme telle par certaines autorités marocaines (Novoseloff et Neisse, 2015). En 2014, le Maroc a annoncé la construction d’un mur supplémentaire d’une centaine de kilomètres le long de sa frontière avec l’Algérie. En 2015, la Tunisie a quant à elle commencé à élever un mur de 168 km le long de sa frontière avec la Lybie (Amari 2015). La Turquie a décidé de fortifier certaines zones frontières avec la Syrie (Le Figaro et AFP 2015), au même titre que l’Egypte le long de la zone tampon entre la Bande de Gaza et le Sinaï.

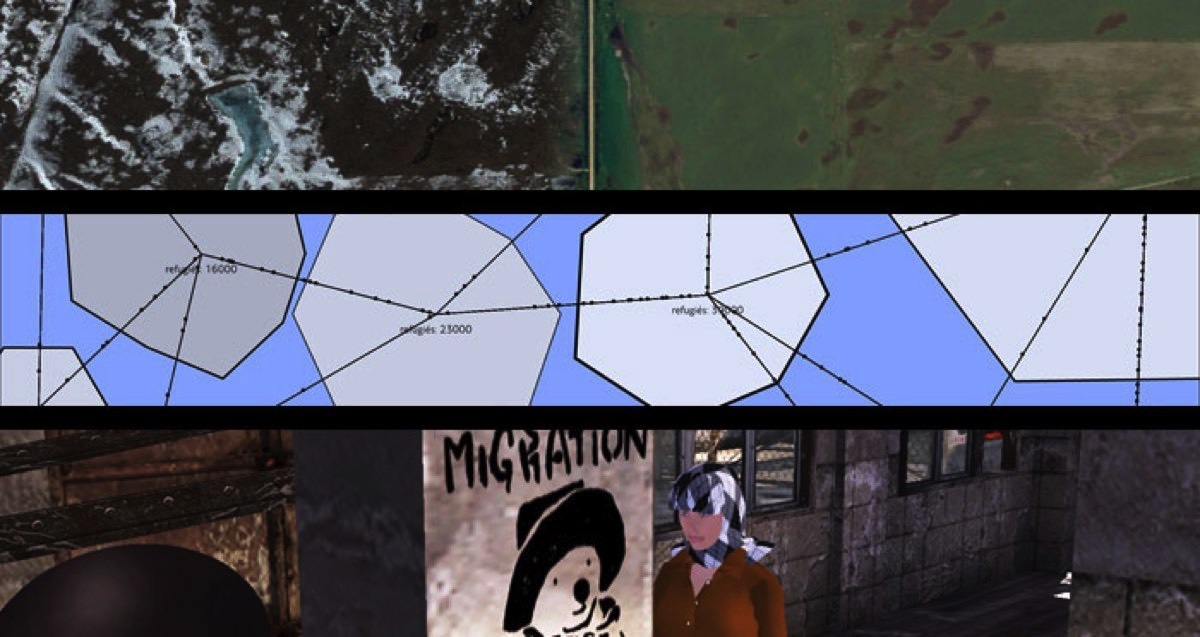

Ces murs ne sont pourtant que la pointe de l’iceberg : ils sont l’équivalent terrestre de dispositifs de surveillance maritime bien plus étendus, que les différents pays membres de l’Union européenne ont déployés le long du détroit de Gibraltar, de l’île de Lampedusa, de Malte ou encore entre les îles grecques et la Turquie (Rosière et Jones, 2012, p. 227-228). L’un des plus élaboré de ces « murs liquides » est sans doute le système SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), entourant les côtes espagnoles et portugaises : reposant sur des systèmes de détection très sophistiqués, ainsi que sur des patrouilles maritimes et aériennes, il vise à intercepter les migrants et les contrebandiers en provenance du Maghreb.

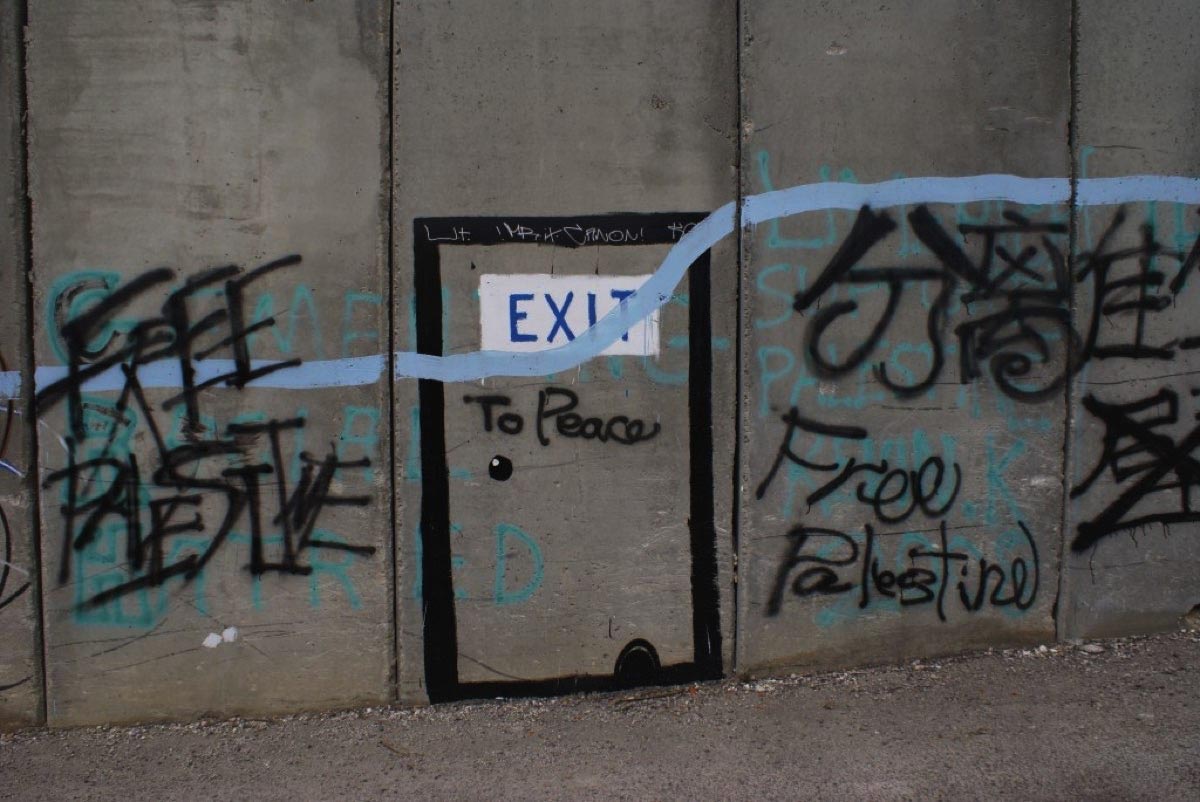

Présentées avant tout comme des dispositifs sécuritaires, les barrières érigées par Israël, à partir des années 1990, s’inscrivent elles aussi dans une logique de régulation des mouvements de populations et de leurs espaces de vie. La première à être construite est celle de Gaza en 1995. En filtrant et en régulant les entrées des Palestiniens vers Israël, les autorités ont voulu à la fois empêcher les intrusions d’individus considérés comme des risques sécuritaires, mais surtout réguler l’accès de cette population au marché du travail israélien. Au cours du second soulèvement palestinien (2000-2004), face à la vague d’attentats suicides dans les villes israéliennes, les autorités israéliennes ont décidé de renforcer la barrière de Gaza (2001 et 2002) et de lancer la construction d’une autre autour de la Cisjordanie (2002). Officiellement, les objectifs restent identiques : faire obstacle aux attentats, réduire l’importance de la main-d’œuvre palestinienne en Israël et séparer, une fois pour toutes, les deux populations. Mais rapidement le mur de Cisjordanie a intégré d’autres objectifs : démographiques et territoriaux. Il doit s’étendre sur plus de 700 km. Sur la majeure partie de son parcours, ce dispositif est constitué de grillages, de barbelés, de routes de patrouille et de systèmes de détection très sophistiqués. Il faut ajouter 61 km de mur de béton, principalement dans les zones urbanisées. Enfin, en 2011, pour mettre un terme aux entrées d’immigrants clandestins africains en provenance d’Égypte, Israël a lancé la construction d’une barrière supplémentaire le long de sa frontière avec le Sinaï. Un nouveau projet de clôture entre Israël et la Jordanie a été annoncé en 2015.

Migration, danger sécuritaire, repli sur soi : à quoi répondent vraiment les murs de la globalisation ?

Qu’ils soient présentés comme des moyens de lutte contre des flux migratoires, les trafics illégaux ou encore les attaques terroristes, ces murs s’inscrivent tous dans une même logique : répondre au sentiment croissant de perte de souveraineté de l’État qui se développe au sein de l’opinion publique de ces pays (Brown, 2009). Les facteurs qui contribuent à entretenir cette inquiétude varient en fonction des contextes ; ils sont cependant étroitement liés aux processus qui ont accompagné la globalisation (Vallet 2014).

En Europe, l’accroissement des flux transnationaux de personnes, de marchandises, d’informations et de capitaux par-delà les frontières est souvent perçu comme un risque par les citoyens des pays les plus favorisés. Les frontières leur semblent plus poreuses et échapper au contrôle de l’État. À une époque où les distances se sont considérablement réduites, ces populations se sentent plus exposées aux dangers venus de l’extérieur. Ce sentiment est renforcé par le rôle croissant que jouent les organisations transnationales infra-étatiques (firmes multinationales, organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, mouvements politiques et religieux transnationaux, etc.) et les institutions de gouvernance politiques, économiques et juridiques supranationales (Union européenne, Fonds monétaire international, Cour européenne de justice) dans les affaires politiques nationales (Brown, 2009).

Toutefois, les inquiétudes liées à la perte de contrôle des frontières semblent se cristalliser sur certains phénomènes plutôt que d’autres tels que l’augmentation des flux migratoires en provenance des pays les plus pauvres. Les réactions de rejet et d’hostilité que l’on a pu observer, au cours de l’année 2015, en France et en Europe à l’égard des migrants en provenance de Syrie illustrent parfaitement cette tendance. Ceci n’est pas nouveau, Évelyne Ritaine soulignait il y a quelques années (2012, p. 6) qu’en « Méditerranée, comme ailleurs, la question du contrôle de la frontière est largement ramenée à celle du contrôle de l’immigration, et la notion de risque presque toujours corrélée au problème de l’immigration clandestine ». L’impression selon laquelle ces flux représentent des menaces économiques, sociales et sécuritaires s’est accentuée dans le contexte des crises économiques successives et de l’apparition de formes de terrorisme plus violentes et plus spectaculaires, comme ce fut le cas lors des attentats de New York (11 septembre 2001), mais aussi de ceux de Madrid (11 mars 2004), de Londres (7 juillet 2005), de Bombay (27 et 28 novembre 2008) et plus récemment de Sousse (26 juin 2015) et e Paris (7 janvier et 13 novembre 215). Cette impression a également été renforcée par certains politiques qui, à des fins électoralistes, n’hésitent pas à instrumentaliser ces phénomènes déjà très médiatisés. Ainsi, les populations mobiles se trouvent tenues responsables de processus et de mutations qui leur échappent pourtant largement.

Dans d’autres contextes, comme celui du conflit israélo-palestinien, c’est également pour répondre au sentiment de perte de souveraineté de l’État d’Israël sur son territoire ou de perte de contrôle sur le destin du pays que les autorités ont élevé des barrières avec les Palestiniens (Parizot, 2009 ; Latte Abdallah et Parizot, 2011). Cependant, cette inquiétude a émergé dans un contexte conflictuel spécifique avec le second soulèvement palestinien (2000-2004) et l’augmentation sans précédent du nombre d’attentats suicides palestiniens dans les villes israéliennes au printemps 2002. Non seulement ces attentats avaient remis en cause la capacité de l’État d’Israël de défendre ses citoyens, mais ils étaient venus également brouiller les frontières entre ce qui est alors considéré comme l’intérieur et l’extérieur. En outre, ce projet était envisagé comme un moyen salutaire pour le futur de l’État juif et la pérennité du projet sioniste : la démarcation de façon unilatérale des futures frontières d’Israël devait permettre d’exclure la majeure partie des Palestiniens, tout en annexant un maximum de terres et de colons juifs de Cisjordanie. Ses promoteurs envisageaient donc à la fois d’agrandir le territoire israélien tout en préservant une majorité juive dans ses limites. Les raisons évoquées en 2011 par le gouvernement Netanyahu pour justifier la construction d’une barrière supplémentaire le long de la frontière avec l’Égypte répondent à des inquiétudes similaires. Il s’agit de faire obstacle à des tentatives d’attentats organisés par des groupes terroristes à partir du Sinaï et de prévenir une invasion migratoire en provenance d’Afrique, laquelle, selon certains hommes politiques israéliens, mettrait en cause la sécurité et le caractère juif de l’État d’Israël.

Érigées par les pays les plus riches, le long des fractures où prévalent les inégalités économiques les plus fortes, ces barrières sont conçues par leurs promoteurs comme des dispositifs de protection des privilégiés contre des populations qu’ils envisagent comme des « masses dangereuses » (Rosière et Jones, 2011). Ces murs entre États font donc écho aux murs des villes dont s’entourent les quartiers les plus favorisés depuis le début des années 1990. Certains ont d’ailleurs été particulièrement médiatisés, tels celui de la ville tchèque d’Usti nad Laberm en 1999, construit pour isoler des Roms, ou celui de Padoue érigé en 2006 pour séparer un quartier de migrants (Quétel, 2012, p. 279). Ce genre de murs s’est très largement répandu sur le pourtour méditerranéen. Alors que ce phénomène ne touchait au départ que les quartiers riches, il s’est étendu aux quartiers les plus modestes. C’est le cas dans de nombreuses villes du Sud de la France : à Marseille, en 2010, une étude réalisée par des géographes évaluait le nombre de ces résidences fermées à plus de 1 000 (Dorier et al., 2010). Les rives sud et est ne sont pas non plus épargnées : ce genre de résidences se multiplie au Maroc, en Tunisie, en Égypte (Almatarneh, 2013) ou encore, en Israël (Salenson, 2009). Érigés aux frontières, aux marges des États ou au cœur des villes, les murs matérialisent les tensions et les fractures au sein d’une Méditerranée globalisée.

L’édification de ces murs en Méditerranée contribue enfin à générer des espaces asymétriques (Ritaine, 2009). En effet, la décision de la séparation est souvent prise par la partie la plus forte, l’autre se retrouvant de facto séparée. En outre, ces murs permettent de mettre en œuvre un filtrage asymétrique. D’un côté, ils bloquent ou réduisent les mouvements de populations jugées indésirables, tandis qu’ils s’efforcent, de l’autre, de ne pas gêner la fluidité des ressortissants des pays qui les dressent : ils fonctionnent donc comme des membranes. Le mur de Cisjordanie est un bon exemple. Étant donné les nombreuses colonies israéliennes qui restent enclavées du côté palestinien de ce mur, les contrôles effectués dans les différents « points de passage » sont opérés de telle manière à maintenir un strict contrôle des Palestiniens sans pour autant gêner la fluidité des mouvements israéliens (Parizot, 2009).

L’efficacité des murs en question

Comme pour toute politique frontalière, l’efficacité des murs doit d’abord être mesurée en fonction de son impact sur l’opinion publique du pays qui la met en œuvre. L’objectif d’une telle politique est avant tout de mettre en scène et de matérialiser l’action de l’État aux yeux des citoyens. C’est en mobilisant l’imaginaire de la frontière, en réalisant et en médiatisant sa fermeture, que la construction d’une barrière ou d’un mur à la frontière rassure.

Pourtant, si les murs peuvent bel et bien rassurer, sur le terrain, leur efficacité reste à démontrer. Les autorités policières, civiles et militaires qui gardent ces édifices sont rarement dupes. Les murs ne sont qu’un dispositif parmi de multiples systèmes de surveillance et de réglementation : systèmes de visa, systèmes biométriques, camps de rétention, projections de patrouilles au-delà des frontières de l’État, etc. Bien qu’étant beaucoup moins médiatisés, ces autres dispositifs jouent souvent un rôle plus déterminant dans la gestion de l’immigration clandestine et des trafics ; ils ont aussi des effets plus néfastes sur la vie des populations qu’ils ciblent.

Les murs et les barrières ne peuvent pas réaliser seuls les objectifs qui leur sont attribués. L’escalade sécuritaire et le blindage des frontières n’ont d’ailleurs pas mis fin aux flux d’immigration clandestine ou aux différents types de trafics transfrontaliers. Et pour cause : la plupart des migrants ou des trafiquants ne passent pas par les frontières terrestres, mais par les aéroports et les ports, le plus souvent munis de documents valides. C’est en restant dans le pays d’accueil, au-delà du temps qui leur était alloué, que la majorité des migrants deviennent clandestins. Quant à ceux qui cherchent à passer clandestinement par les frontières terrestres, ils s’adaptent aux nouveaux obstacles : ils s’en remettent à des filières de passeurs qui inventent de nouveaux moyens de contournement, obligeant en retour les autorités à réajuster leurs systèmes de contrôle. Mais ces dispositifs de surveillance extrêmement lourds et sophistiqués sont beaucoup moins flexibles que les techniques et les stratégies utilisées par les passeurs.

L’édification de murs ne fait donc que rendre plus difficiles, plus longs et beaucoup plus dangereux les parcours des migrants. Comme le souligne Peter Andreas (2001), l’escalade sécuritaire favorise le développement de nouvelles activités informelles et de nouvelles formes de trafics. Elle accroît le nombre de drames humains, comme l’ont tristement montré ces quinze dernières années ceux liés au blindage des rives sud de l’Europe. Si le nombre de morts aux frontières de l’Europe ne s’élevait qu’à quelques dizaines au début des années 1990, il atteint plusieurs milliers par an à la fin des années 2000 (Migreurop, 2012).

Si des migrants arrivent à déjouer les dispositifs de surveillance, on comprendra que des organisations désirant commettre des attaques terroristes puissent aisément s’infiltrer malgré la présence de ces dispositifs. Contrairement aux discours des autorités israéliennes, ce n’est pas la construction de la barrière en Cisjordanie qui a permis de faire chuter les attentats suicides palestiniens de l’éclatement de la seconde Intifada (2000), mais des dispositifs de contrôle et de surveillance moins médiatisés qu’a déployés Israël bien au-delà du mur, jusqu’au cœur des enclaves palestiniennes (Parizot, 2009).

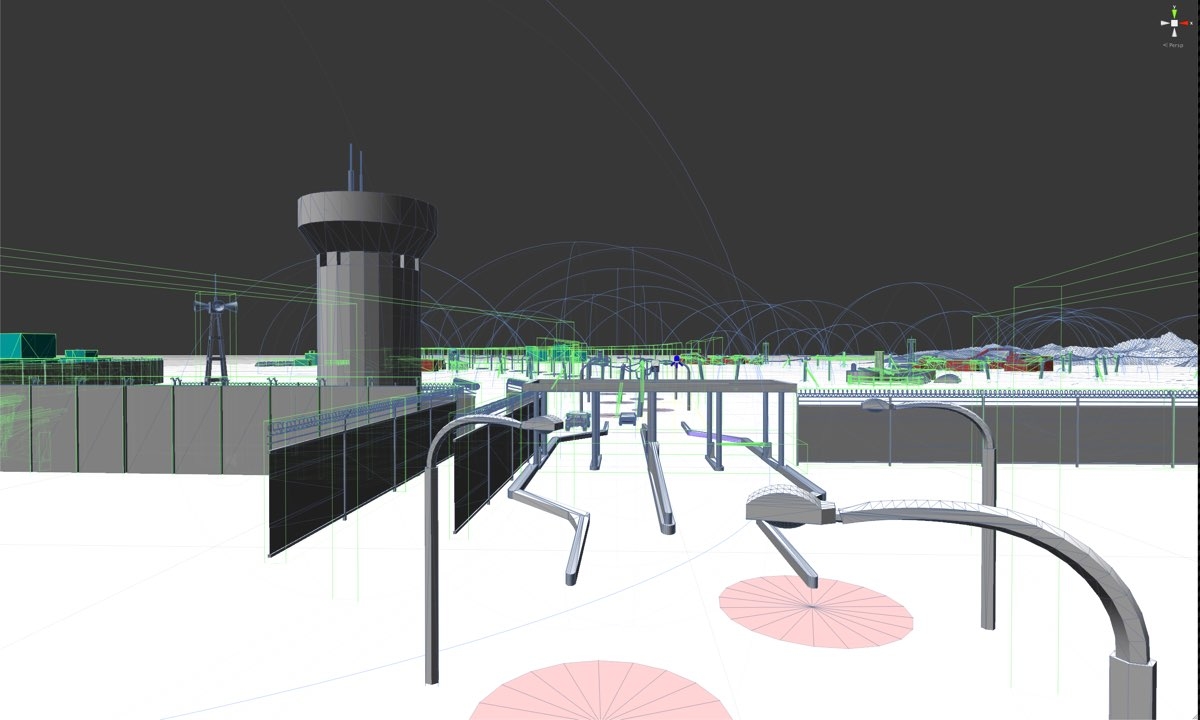

Enfin, si les murs peuvent nourrir l’illusion de restaurer la souveraineté de l’État et ainsi faire rempart aux processus liés à la globalisation, ils sont en réalité les lieux d’expression de ces mêmes processus (Brown, 2009). Le blindage des frontières de l’espace Schengen illustre la perte partielle de souveraineté des États membres, car ce type de politique n’est pas mis en œuvre de manière autonome, mais en coordination et avec le cofinancement d’agences européennes ou d’autres pays membres. La construction de ces murs met également en œuvre des formes complexes de partenariats entre des institutions publiques et des multinationales privées qui affectent profondément les choix technologiques et sécuritaires des États. L’organisation du contrôle autour de ces édifices et au niveau de leurs points de passage est quant à elle fréquemment déléguée à des compagnies de sécurité privées. C’est le cas en Israël où les points de passage avec la Cisjordanie sont surveillés par des gardes privés supervisés par des fonctionnaires du ministère de la Défense. Enfin, ces murs ne protègent plus uniquement des États, mais également des constellations supranationales, comme dans l’espace Schengen, ou infranationales au niveau des gated communities. Présentés comme les derniers remparts des États-nations, les murs contribuent au contraire à les intégrer plus profondément dans les processus liés à la globalisation.

Cédric Parizot,

Chargé de recherche,

IREMAM (UMR 7310, CNRS/AMU)

Bibliographie

AFP et VERDIER, Marie, « L’Autriche veut ériger un mur à la frontière slovène », La Croix, mis en ligne le 28 octobre 2015, consulté le 14 décembre 2015, URL: http://www.la-croix.com/actualite/europe/l-autriche-veut-eriger-un-mur-a-la-frontiere-slovene-2015-10-28-1373924

ALMATARNEH, Rana Tawfiq, « Choices and Changes in the Housing Market and Community Preferences : Reasons for the Emergence of Gated Communities in Egypt: a Case Study of the Greater Cairo Region, Egypt », Ain Shams Engineering Journal, 4, 3, sept. 2013, p. 563-583.

AMARI, Chawki, « Un Maghreb enseveli sous les murailles », Mondafrique, mis en ligne 14 août 2015, consulté le 19 octobre 1015, URL : http://mondafrique.com/lire/international/2015/08/14/le-maghreb-des-murs

BALLIF, Florine, « Les Peacelines de Belfast, entre maintien de l’ordre et gestion urbaine », Cultures & Conflits 73, printemps 2009, mis en ligne le 30 mars 2010, consulté le 26 sept. 2012. [http://conflits.revues.org/17533]

BALLIF, Florine et ROSIERE, Stéphane, « Le défi des teichopolitiques. Analyser la fermeture contemporaine des territoires », L’Espace Géographique 3 (2009) pp. 193–206.

BROWN, Wendy, Murs. Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique, Les Prairies ordinaires, Paris, 2009.

DORIER, Élisabeth (coord.), BERRY-CHIKHAOUI, Isabelle, BRIDIER, Sébastien, BABY-COLLIN, Virginie, AUDREN, Guenaelle et GARNIAUX, Jérémy, La Diffusion des ensembles résidentiels fermés à Marseille. Les urbanités d’une ville fragmentée. Rapport de recherche PUCA 1275, 2010.

[http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/rapports_annuaire2010.pdf]

FOUCHER, Michel, L’Obsession des frontières, Librairie académiquePerrin, Paris, 2007.

HONORE, Renaud, « De plus en plus de murs aux frontières de l’Europe », Les Echos, mis en ligne 18 juin 2015, consulté le 19 octobre 2015 URL : http://www.lesechos.fr/18/06/2015/lesechos.fr/021148136197_de-plus-en-plus-de-murs-aux-frontieres-de-l-europe.htm

LE FIGARO, 2014, Égypte/Gaza: la zone-tampon va être élargie, Le Figaro.fr, mis en ligne le 30 décembre 2014, consulté le 19 octobre 2015, URL : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/12/30/97001-20141230FILWWW00335-egyptegaza-la-zone-tampon-va-etre-elargie.php

LE FIGARO et AFP, 2015, « La Turquie érige un mur à la frontière syrienne », Le Figaro.fr, mis en ligne le 14 août 2015, consulté le 19 octobre 2015, URL : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/08/14/97001-20150814FILWWW00130-la-turquie-erige-un-mur-a-la-frontiere-syrienne.php

MIGREUROP, Atlas des migrants en Europe : Géographie critique des politiques migratoires. Armand Colin, Paris, 2012.

MOHSEN FINAN, Khadija, Sahara occidental : les enjeux d’un conflit régional, CNRS Éditions, Paris, 1997.

NOVOSELLOFF, Alexandra et NEISSE, Franck, Des murs entre les hommes, La Documentation française, Paris, 2015.

PARIZOT, Cédric, « Après le mur : les représentations israéliennes de la séparation avec les Palestiniens », Cultures & Conflits, 73, printemps 2009, mis en ligne le 30 mars 2010, consulté le 26 sept. 2012

[http://conflits.revues.org/index17532.html].

LATTE ABDALLAH, Stéphanie et PARIZOT, Cédric, A l’ombre du mur : Israéliens et Palestiniens entre séparation et occupation. Arles : Actes Sud, 2011.

QUETEL, Claude, Murs. Une autre histoire des hommes, Éditions Perrin, Paris, 2012.

RITAINE, Évelyne, « La Barrière et le checkpoint : mise en politique de l’asymétrie », Cultures & Conflits, 73, printemps 2009, mis en ligne le 30 mars 2010, consulté le 26 sept. 2012. [http://conflits.revues.org/index17500.html].

RITAINE, Évelyne, « La Fabrique politique d’une frontière européenne en Méditerranée. Le “jeu du mistigri” entre les États et l’Union », Les Études du CERI, 186, juil. 2012.

[http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/etude/etude.php]

ROSIERE, Stéphane et JONES, Reece, « Teichopolitics: Re-considering Globalisation Through the Role of Walls and Fences », Geopolitics, 17, 1, 2011, p. 217-234.

SALENSON, Irène, « Le schème de la clôture en Israël-Palestine », L’Espace géographique, 38, 2009, p. 207-221.

VALLET, Elisabeth (dir.), Borders, Fences and Walls: State of Insecurity? Ashgate, 2014.

![Postcommodity – Repellent Fence [EN]](https://www.antiatlas.net/wp-content/uploads/2017/09/antiatlas-work-postcommodity-repellentfence-2-1200x800.jpg)

![Matteo Guidi & Giuliana Racco – The Artist and the Stone [EN]](https://www.antiatlas.net/wp-content/uploads/2015/04/antiatlas-work-guidi-racco-the-artist-and-the-stone-1200x800.jpg)