L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise un colloque international et, en partenariat avec Kareron, un parcours d’expositions conçu par Isabelle Arvers. Ces deux temps forts de la Biennale Némo viennent conclure le programme art et recherche La Fin des Cartes ? Territoires rêvés, territoires normalisés, initié en 2013. La Fin des Cartes ? débute à Paris le 18 novembre avec un vernissage à l’Espace des Arts sans Frontières qui inaugure ainsi le parcours d’exposition. Le colloque international a lieu les 19 et 20 novembre à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville. Un pré-vernissage aura lieu le 12 novembre au Shakirail, le parcours d’exposition continue ensuite à l’Espace Khiasma, Immanence, et à l’École Nationale d’Architecture de Paris-Belleville.

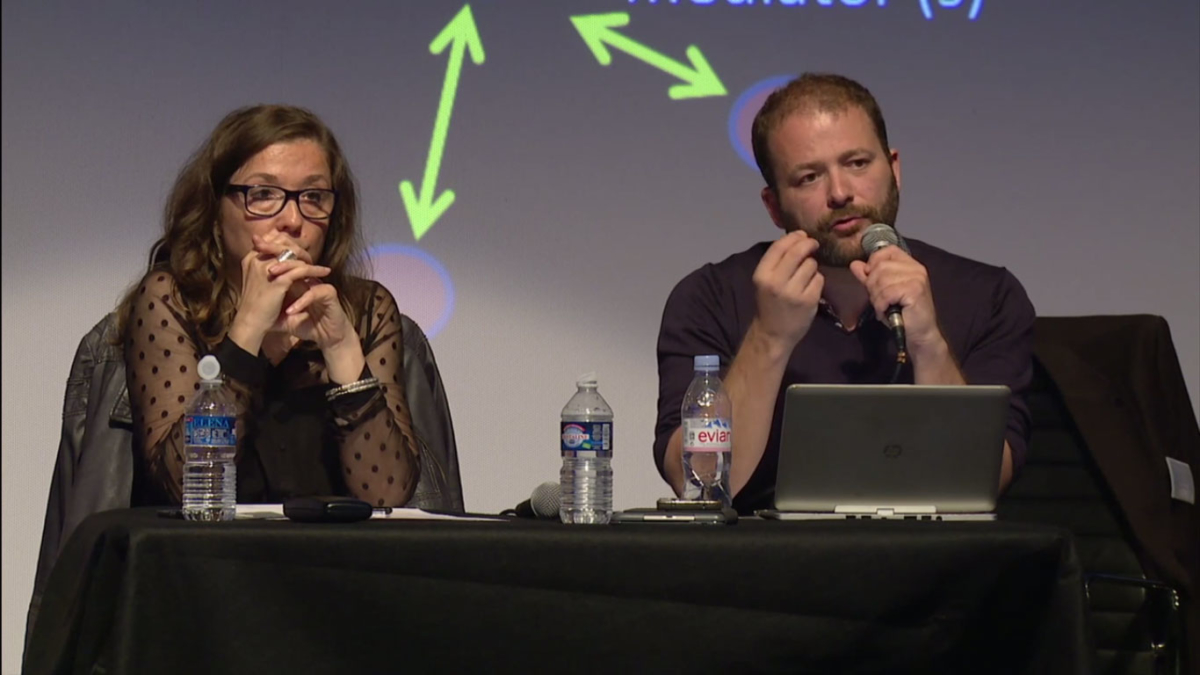

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, 19-20 Novembre 2015, 9h – 18h

60 Boulevard de la Villette, 75019 Paris

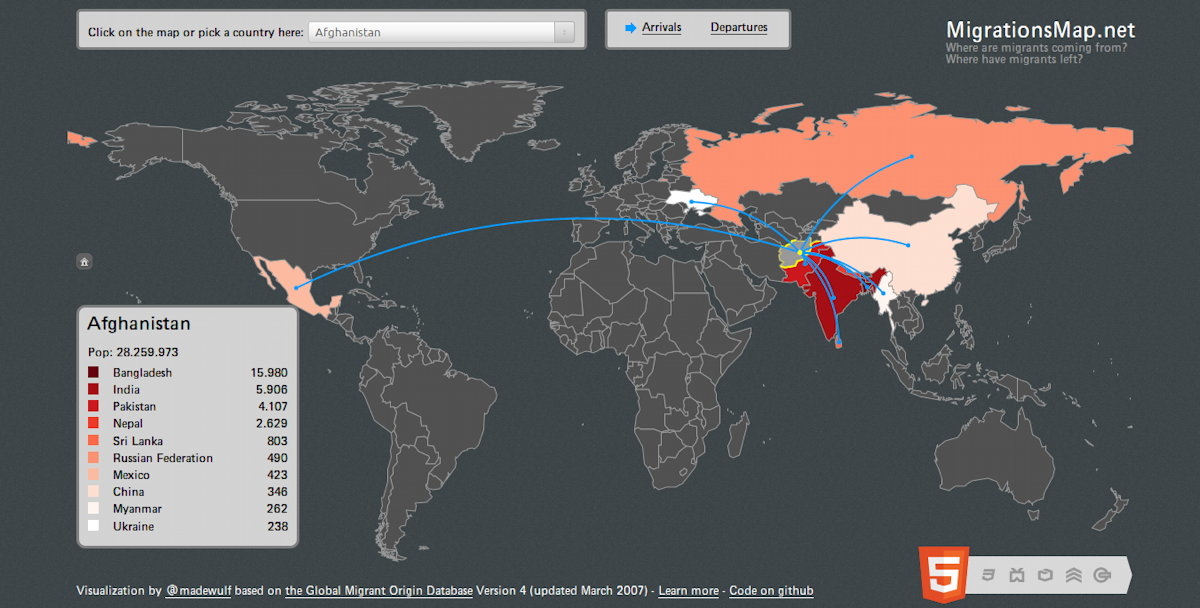

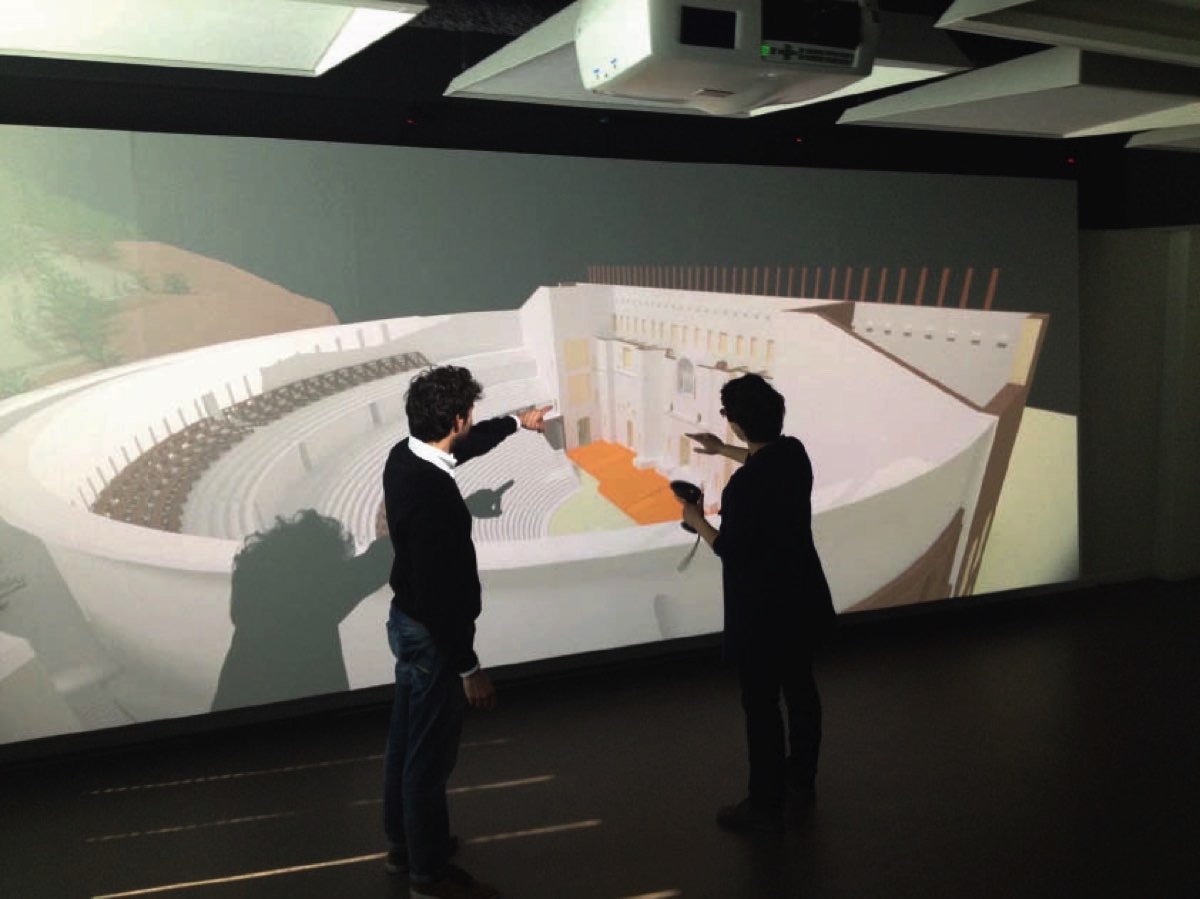

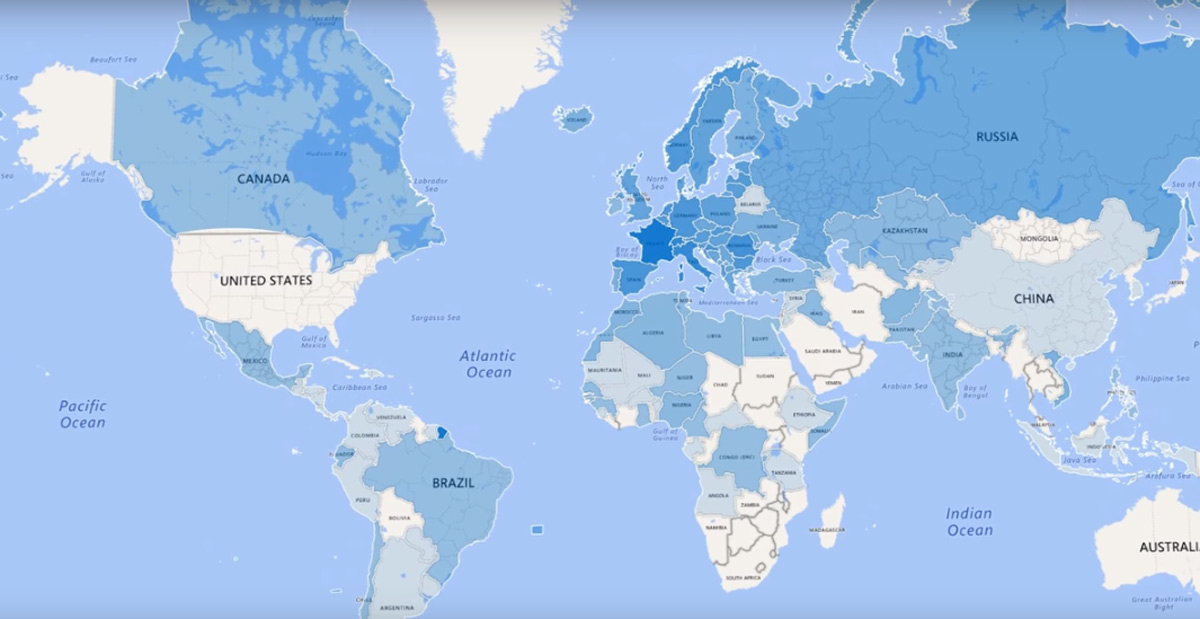

La Fin des Cartes ? Territoires rêvés, territoires normalisés, est un projet de recherche interdisciplinaire, à la croisée des chemins de la recherche scientifique et de la pratique artistique. La Fin des Cartes ? vise, à l’heure de la multiplication des procédés cartographiques 2D et 3D, à questionner la représentation des territoires tant d’un point de vue esthétique, technologique, scientifique, que politique et urbanistique.

Le colloque se déroule sur deux jours et réunit des anthropologues, des architectes, des géographes, des artistes, des commissaires d’exposition, des doctorants, autour de présentations, tables rondes et conversations. La carte sera ici envisagée à la fois comme un outil critique et comme objet de réflexion sur le monde contemporain et ses territoires., qu’il s’agisse de cartes ou de plans, de vues d’en haut ou de manifestations sensibles du territoire, de visualisation de données ou de traces de déambulations.

Le parcours se compose de deux expositions conçues par Isabelle Arvers, et de trois autres expositions associées au programme de La Fin des Cartes ?

Le Shakirail, du 12 au 22 novembre, vernissage le 12 novembre, 72 rue Riquet, Paris 18e

Espace des Arts sans Frontières, du 18 au 23 novembre, vernissage le 18, 44 rue Bouret, Paris 19e.

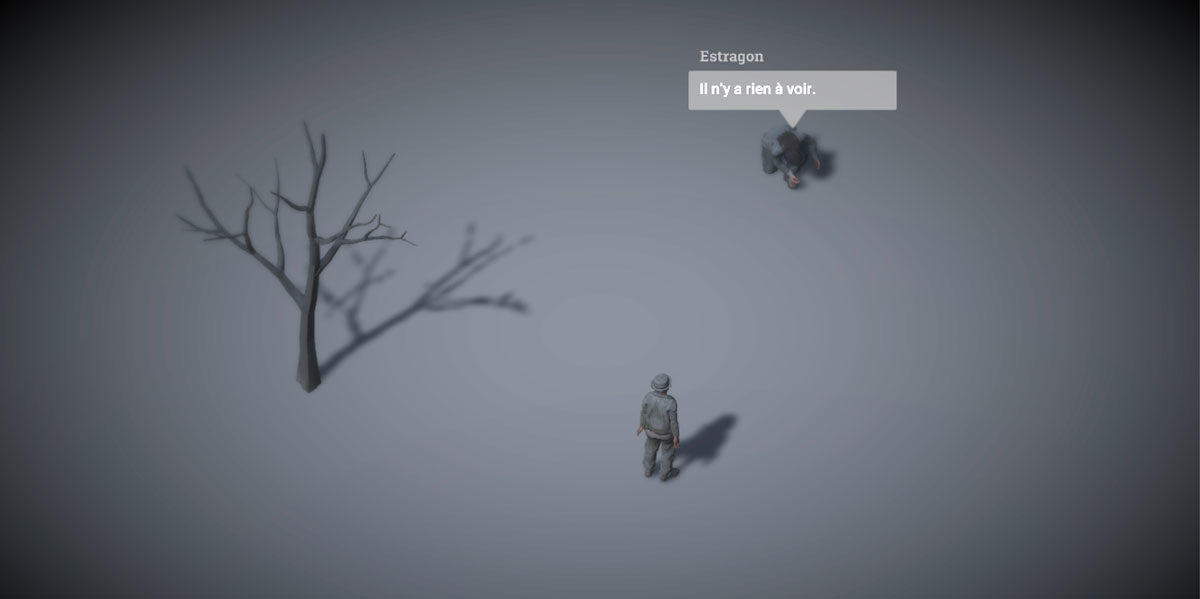

Commissariat Isabelle Arvers : « Une exposition conçue comme un parcours entre différents lieux pour inviter le public à la déambulation et former la cartographie d’un territoire à se rapproprier collectivement. Un parcours au sein de cartes, plans, maquettes, installations, ateliers et promenades, pensés comme autant de réponses aux questions posées par le projet de recherche La Fin des Cartes ?.

La question du point de vue confronte celui des robots, des drones, des caméras de surveillance avec le point de vue de ceux qui habitent ces territoires. Entre cartographie subversive et cartographie subjective, les travaux présentés apportent un regard critique sur les nouveaux modes de représentation des machines de vision et offrent une alternative à cette mise à distance en redonnant la main à ceux qui vivent ces espaces par le biais de la cartographie participative, sensible et vécue. »

Expositions associées :

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, exposition IPRAUS/UMR AUSser, du 16 au 30 novembre, vernissage le 19

60 Boulevard de la Villette, 75019 Paris – Explorations figuratives. Nouvelles lisibilités du projet, Espace Mc Cormick, Mezzanine basse

Espace Khiasma, du 15 octobre au 10 décembre, 15 Rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas –

Les propriétés du sol. Commissariat : Olivier Marboeuf

Immanence, 19 novembre au 19 décembre, vernissage le 18 novembre, 21 Avenue du Maine, Paris 15e – De passage : le voyage à l’œuvre, une exposition en trois étapes : Mexico, Berlin, Paris. Commissariat : Caroline Perrée & Cannelle Tanc

Avec la participation du DICRéAM

Avec le soutien d’Arcadi Île de France / Fonds de soutien à l’initiative et à la recherche

Toutes les informations sur www.lafindescartes.net

Contact : lafindescartes@gmail.com ; contact@kareron.com