Exposition collective

du 13 avril au 31 mai 2016

Espace Architecture Flagey-ULB, Bruxelles

Commissaires artistiques : Isabelle Arvers et Nathalie Lévy

Commissaires scientifiques: Andrea Réa et Cédric Parizot

Coder et décoder les frontières présente des œuvres d’artistes et de chercheurs qui s’interrogent sur la mise en données et de la mathématisation des frontières. Depuis les vingt dernières années, de nombreux acteurs (chercheurs, journalistes, travailleurs et activistes d’ONG, élus politiques, employées des administrations nationales et des organisations internationales, etc.) observent, documentent, étudient et parfois dénoncent la technologisation du contrôle des frontières. Aux pratiques de contrôle traditionnelles s’ajoute, outre la militarisation de la frontière, le déploiement de technologies de plus en plus sophistiquées (biométrie, robots, murs, systèmes de surveillance intégrés, prospection de données ou data mining, big data, etc.) aux frontières des Etats pour contrôler les mouvements de populations, de marchandises, de capitaux et d’information. L’examen de cet intense déploiement technologique tend généralement à séparer l’analyse selon les objets de contrôle : les personnes, les marchandises, les capitaux. Il convient ici d’envisager dans une perspective croisant art, recherche et expertise la circulation des connaissances et des techniques d’un de ces objets à l’autre, les fonctionnements et les dysfonctionnements des mécanismes de contrôle ainsi que les détournements qu’en font une multitude d’acteurs.

La matérialité du contrôle numérique des frontières

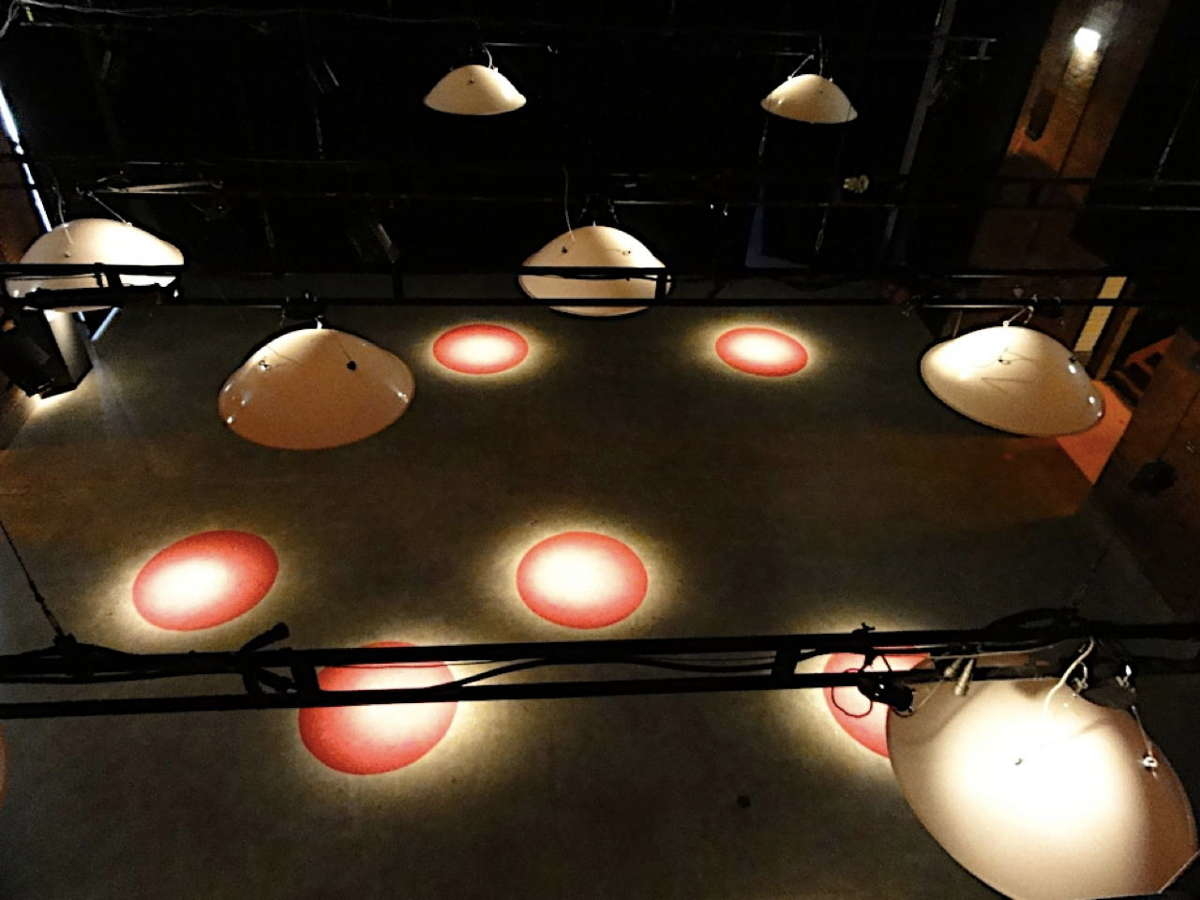

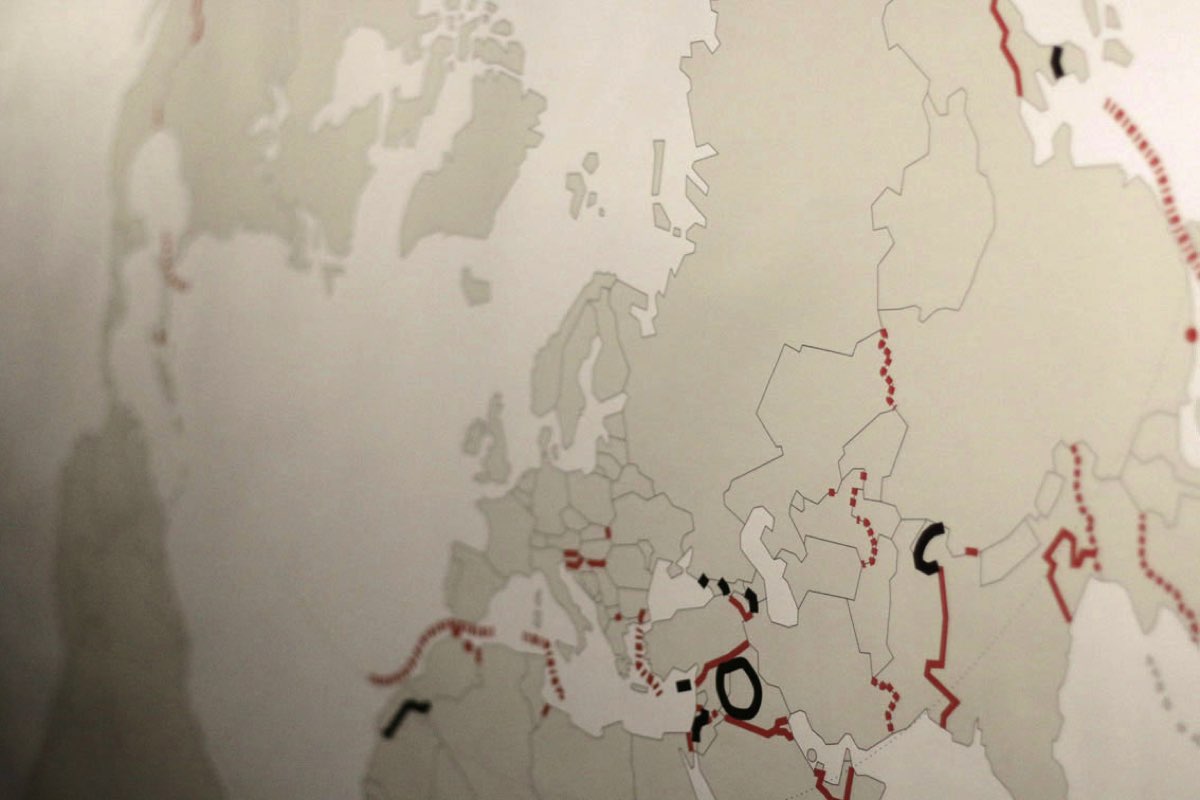

L’escalade technologique aux frontières terrestres, maritimes, aériennes et sur internet, tant en Europe que dans le reste du monde, a radicalement transformé la nature des frontières ainsi que leur fonctionnement. Afin de s’adapter et de suivre l’accélération des flux de personnes, de biens et d’informations, les systèmes de contrôle font appel à des outils technologiques toujours plus sophistiqués (biométrie, robots, systèmes de surveillance intégrés, data mining, etc.). Certains analystes ont vu dans ces évolutions les symptômes de la dématérialisation des frontières. Toutefois, l’ensemble de ces technologies numérique conserve une forte dimension très matérielle. Elles reposent souvent sur des réseaux d’infrastructures physiques. Ces éléments peuvent être cachés, tels que les câbles sous-marins (Submarine cable map, Markus Krisetya et al., 2016) ou au contraire mis en scène, tels des murs, des clôtures ou des checkpoints (Cartographie des Murs, Stéphane Rosière et Sébastien Piantoni, 2016) pour démontrer l’action de l’Etat et sa souveraineté. Conçus à la fois pour gérer la mobilité des corps et être montré, ces artefacts contribuent au développement d’une nouvelle esthétique du contrôle (Body and Border, CoRS, 2016). Enfin, ces technologies sont d’autant plus matérielles qu’elles instancient ou « matérialisent » les hiérarchies entre le populations ainsi que que le passage d’un espace à un autre (Immigration Game, Antoine Kik, 2016).

Antoine Kik, Immigration game, 2016

CoRS, Body and borders, 2016

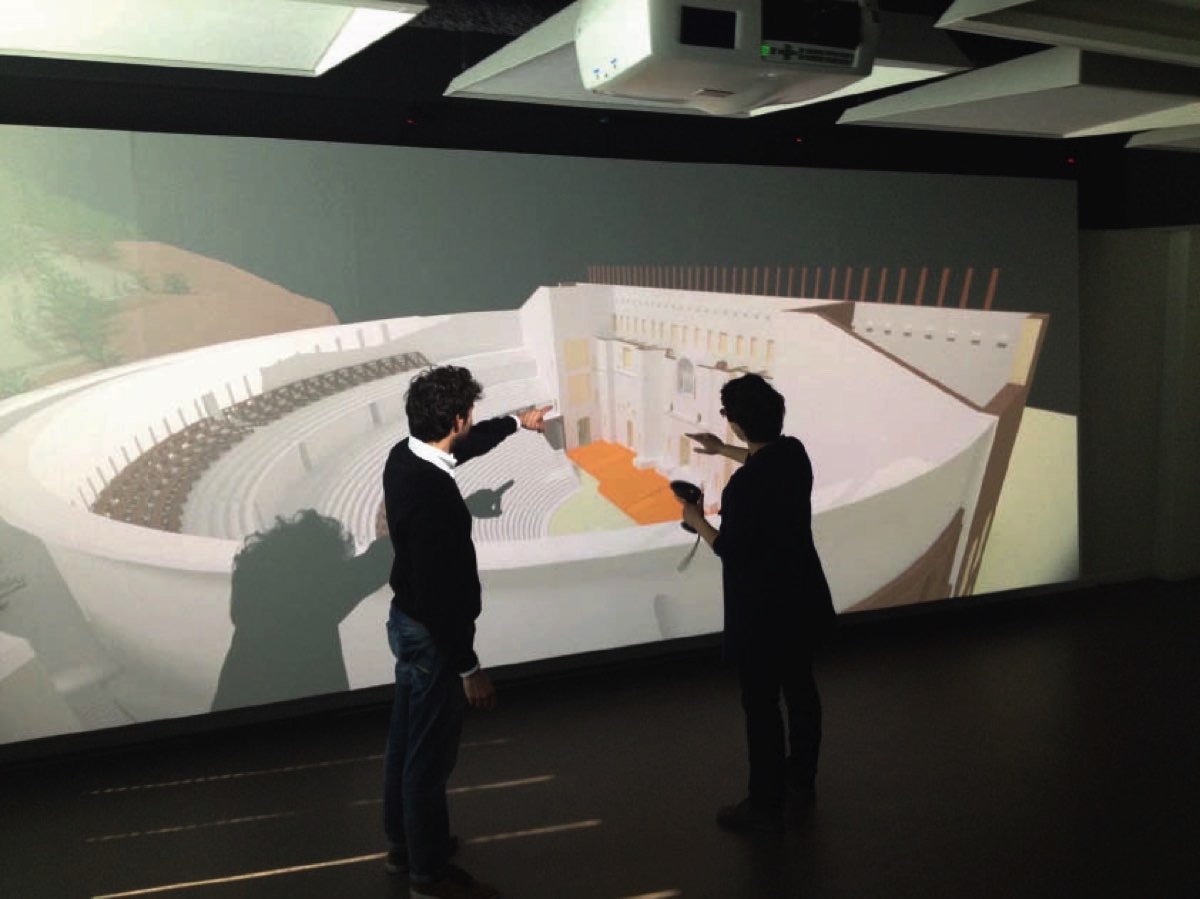

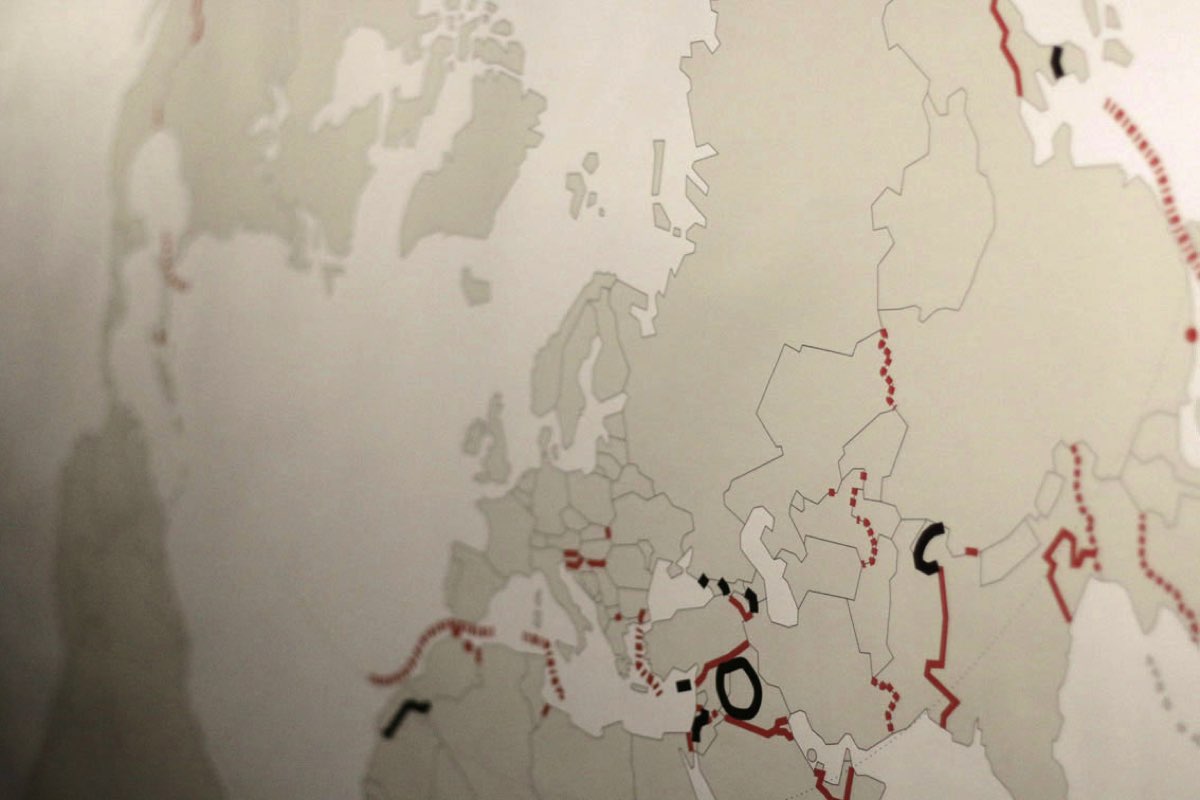

Stéphane Rosière et Sébastien Piantoni, Planisphère des barrières frontalières, 2016

Automatisation, datafication et mathématisation du contrôle à la frontière

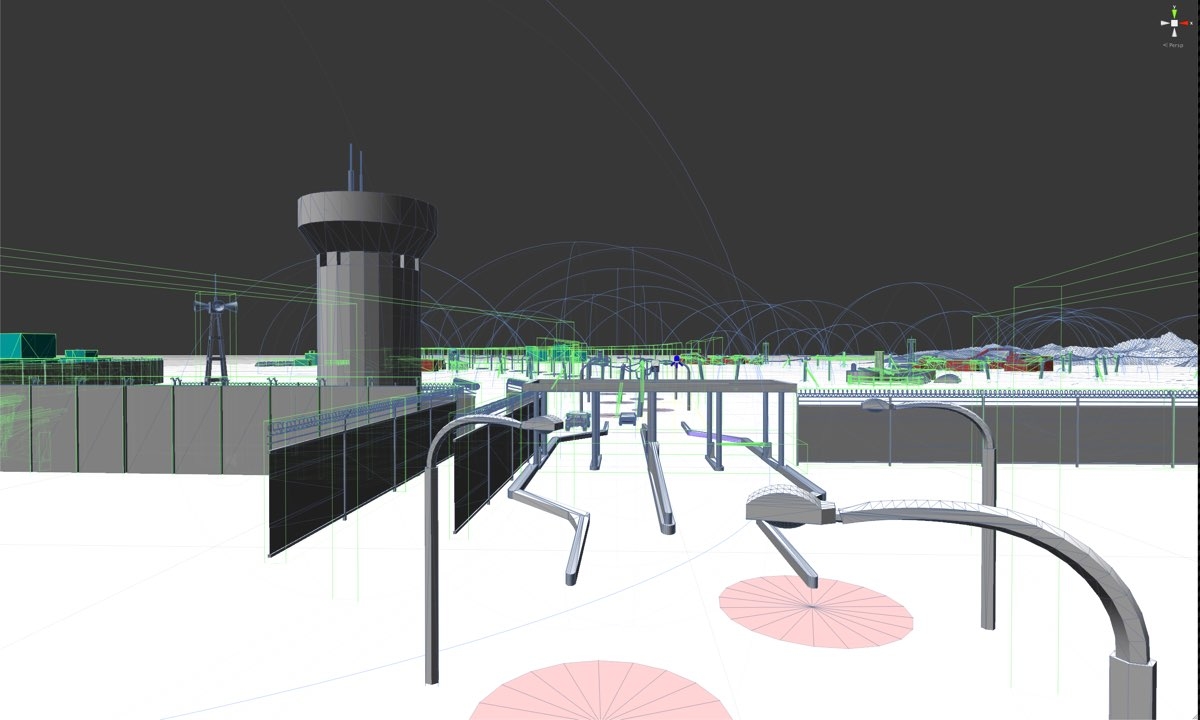

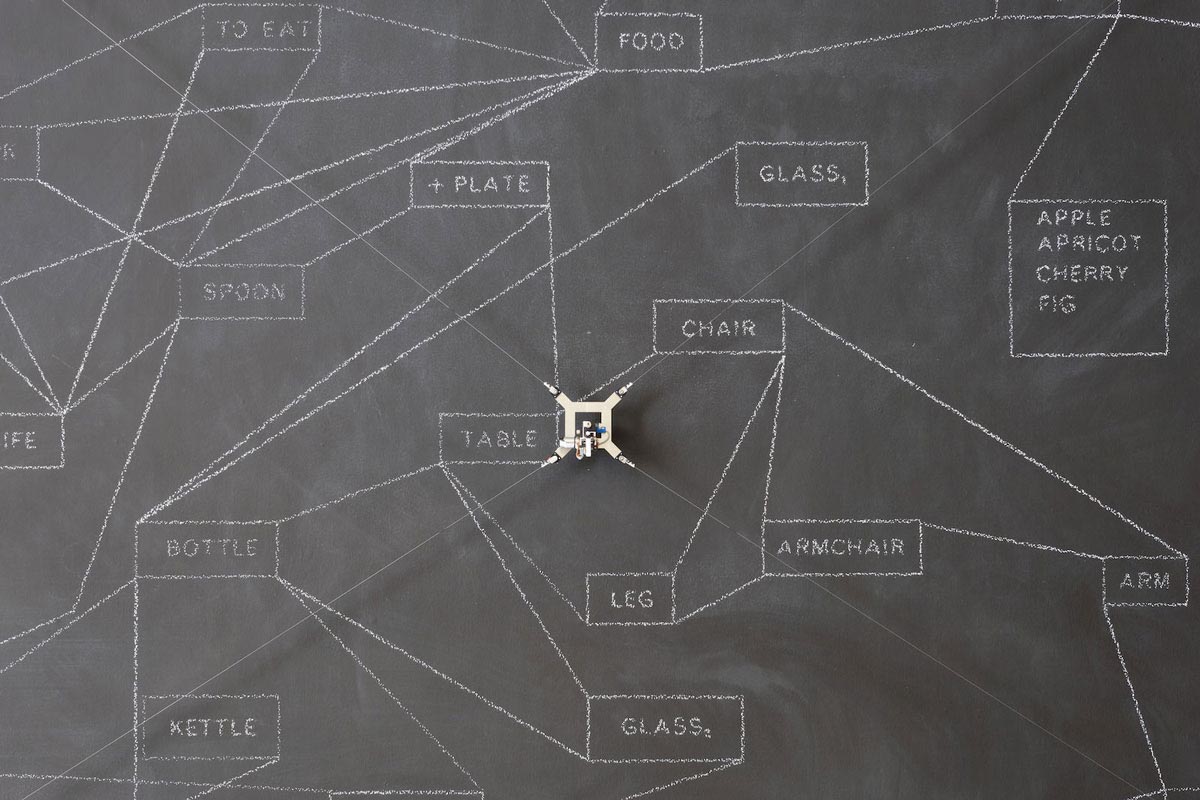

L’automatisation des contrôles est accompagnée de l’augmentation des données saisies (datafication) et de la « mathématisation » des procédures de régulation des passages aux frontières. Par « mathématisation », il est entendu la progressive représentation des frontières dans un espace de plus en plus abstrait, structurée par des méthodes quantitatives (que ce soit en économie, en sociologie, etc.), des savoirs autonomes reposant sur leurs propres paradigmes (la logistique et la nécessité de vitesse et de réduction des coûts de franchissement des frontières) et une forme de langage spécifique (la technologie comme corpus de connaissance sur les techniques et les outils de surveillance des individus et des objets). Certains considèrent l’automatisation et l’autonomisation des technologies de surveillance des frontières comme étant plus fiables que les contrôles effectués par les êtres humains. Au contraire, d’autres expriment leur préoccupation et soulignent les risques encourus au niveau des droits et des libertés des populations en mouvement ou par celles des États concernés. Les œuvres présentées dans cette section de l’exposition s’interrogent sur cette tendance générale. Banoptikon (Personal Cinema Collective, 2010-2013) rappelle la datafication du corps et les nouvelles formes que prend le contrôle. SimBorder (Pierre Depaz, 2016) et eu4you (Larbits Sisters, 2015) soulignent la centralité que les algorithmes ont progressivement acquise dans les contrôles tandis qu’ADM8 (Rybn, 2016) montre leur rôle décisif dans la gestion des opérations financières.

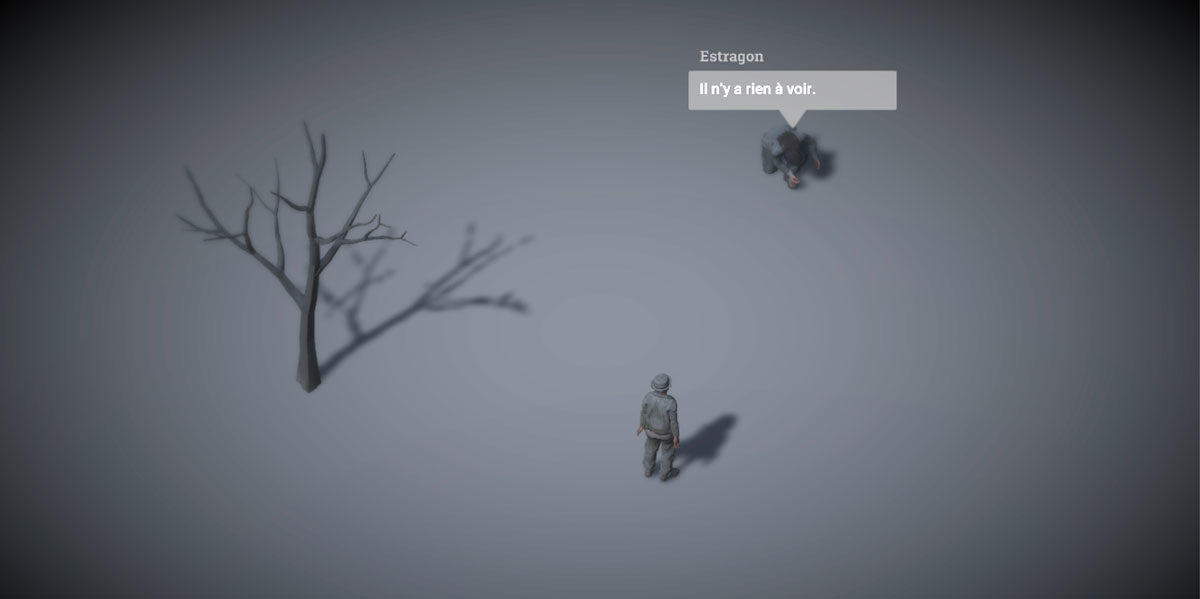

Pierre Depaz, SimBorder, 2016

LarbitsSisters, eu4you, depuis 2015

Collectif Personal Cinema, Banoptikon, 2010-2013

RYBN, ADM8, 2016

La visibilité des frontières

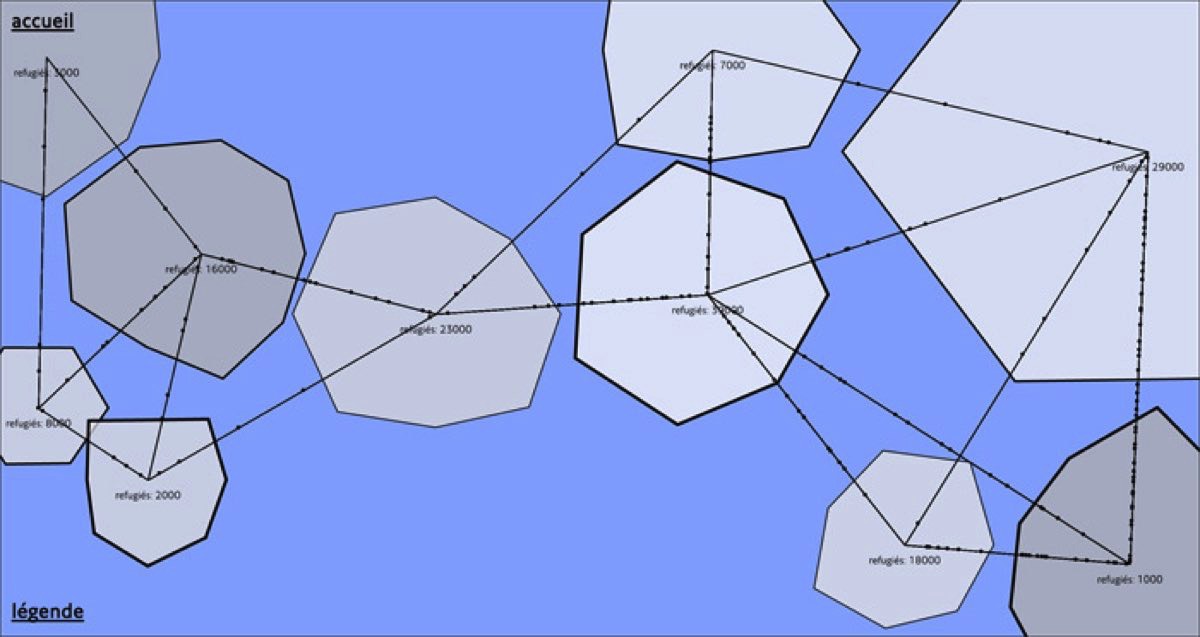

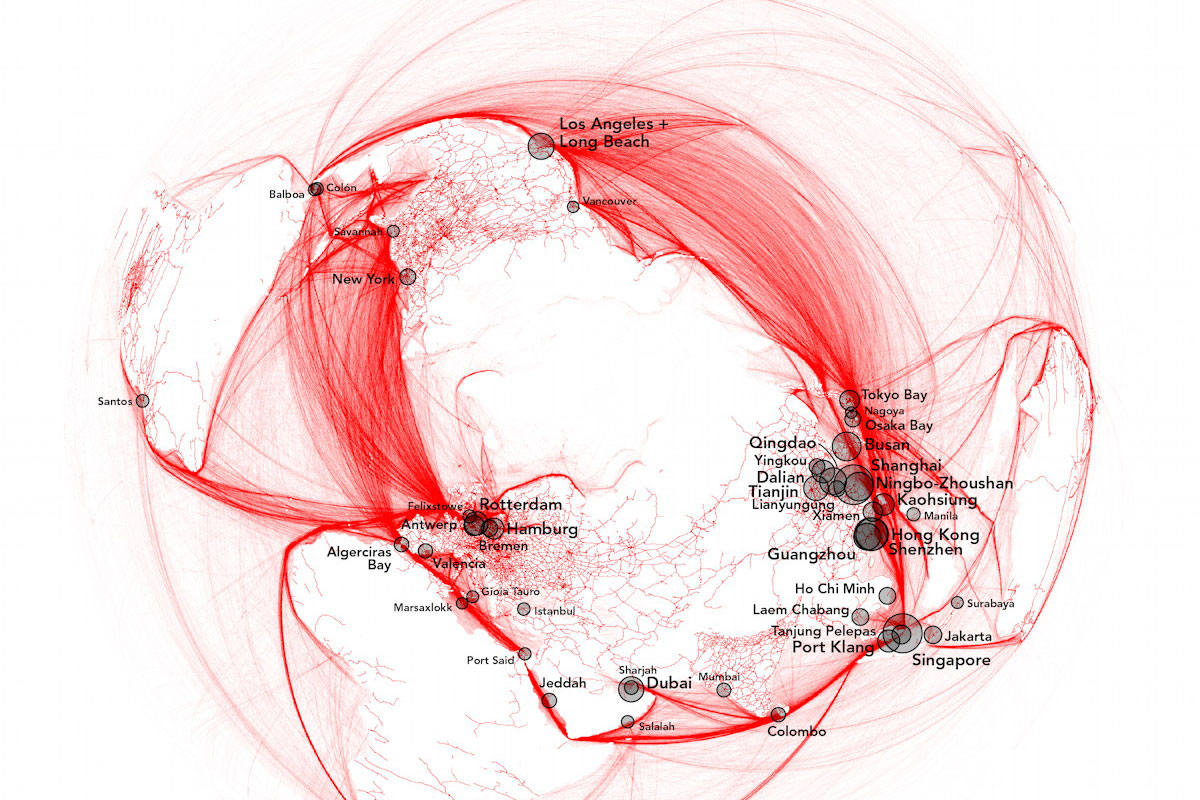

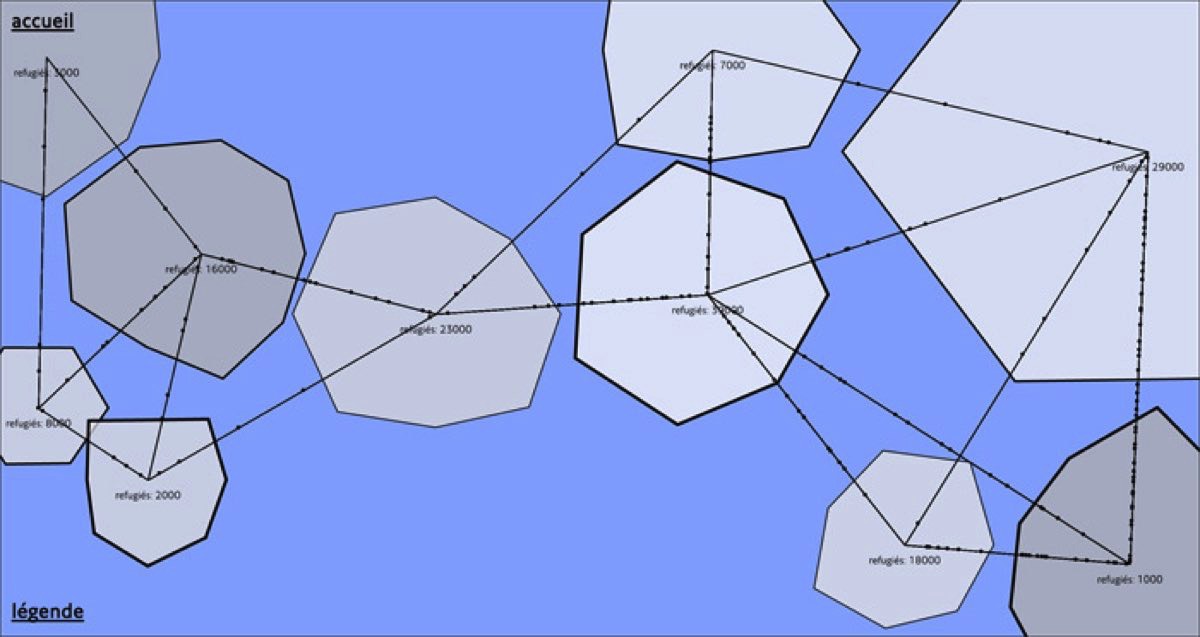

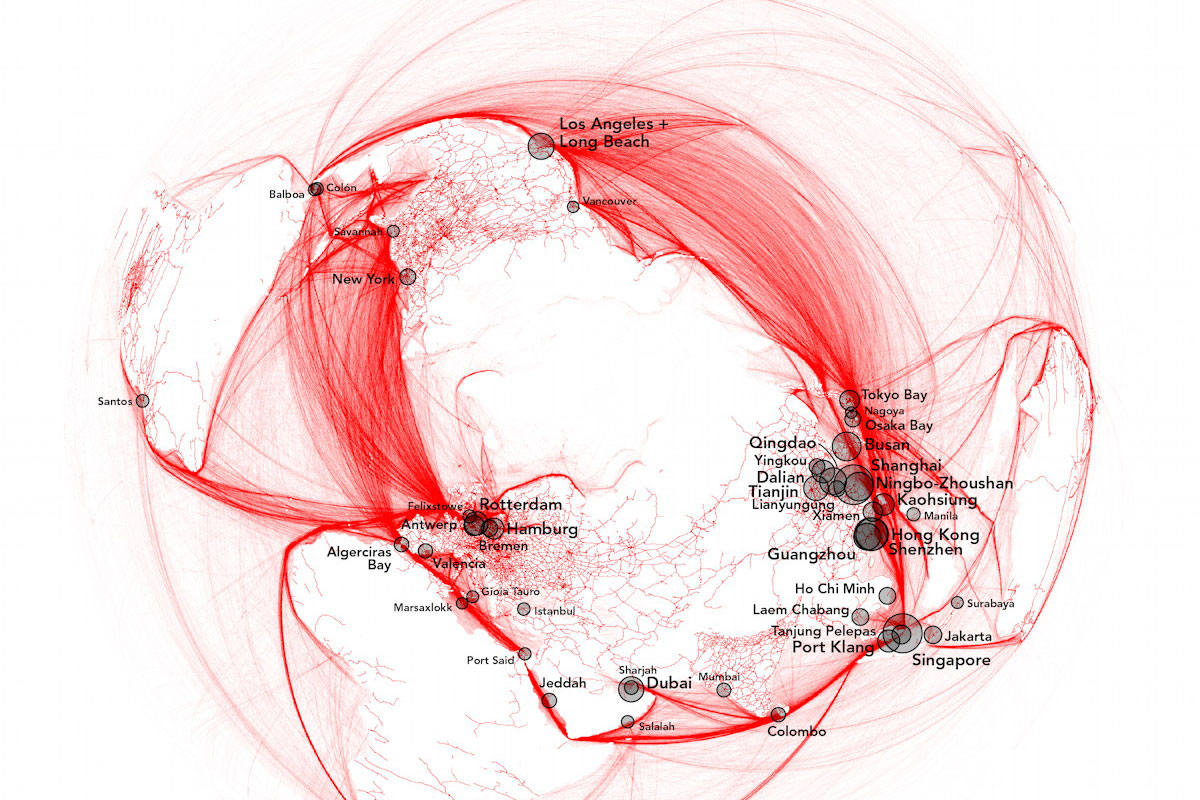

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication n’ont pas seulement transformé le fonctionnement des frontières, elles ont également modifié la visibilité de celles-ci. Elles ont introduit de nouveaux dispositifs à travers lequel nous accédons au monde et nous le représentons. Les cartes digitales et les systèmes GPS ont ainsi radicalement changé notre perspective, les manières dont nous nous projetons dans l’espace et les modalités par lesquelles nous percevons et imaginons les frontières. De plus, l’exploration des données n’a pas seulement augmenté significativement nos capacités de calcul, elle a également inventé un nouveau monde. Là où les statistiques ont créé la société et où les sondages ont créé l’opinion publique, l’exploration de données (data mining), elle a créé les traces numériques grâce auxquelles les mouvements de population, de biens, de fonds et d’informations peuvent être tracés, surveillés ou rendus visibles. Enfin, en fournissant des mécanismes de haute technologie pour la canalisation, la facilitation ou le filtrage des déplacements, ces technologies ont contribué à réorganiser différemment les pratiques spatiales des différents groupes de population à l’intérieur et autour des zones frontalières. A partir de photos (Calais 1, Michel Couturier, 2015), cartes statiques et dynamiques (The Migratory Red Mount, Nicolas Lambert, 2015; One World II, Bill Rankin, 2015; Refugee’s trajectories, Martin Grandjean, 2015; 407 camps, Mahaut Lavoine, 2015; Parallel, Lawrence Bird, 2012), les œuvres et les recherches présentées dans cette partie de l’exposition problématisent ces régimes de visibilisation. Ils ont également pour objectif de rendre visible ce qui est habituellement invisible.

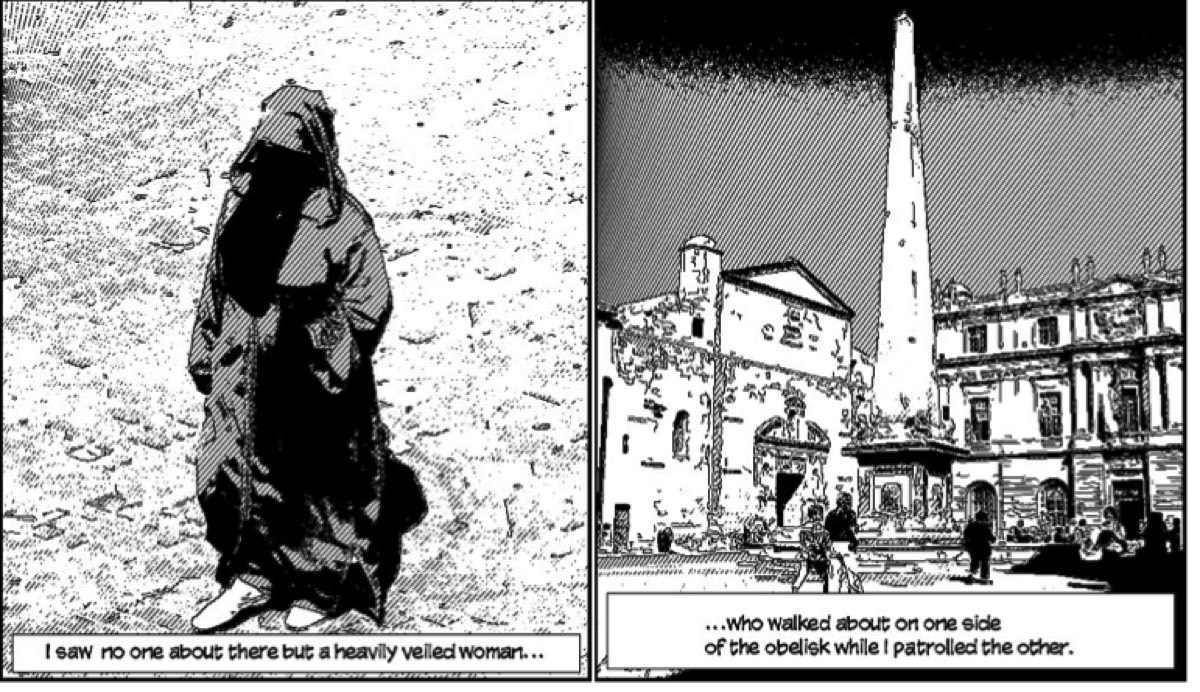

Lawrence Bird, Parallel, depuis 2012

Michel Couturier, Calais 1, 2015

Nicolas Lambert, The migratory red mound, 2015

Mahaut Lavoine, 407 camps, 2015

Martin Grandjean, Refugee’s trajectories, 2015

Bill Rankin, One World II, 2015

Dispositifs et documentaires critiques

Notre connaissance à propos des vies et des expériences des migrants se construit bien souvent à partir de la la presse, des rapports et des documentaires. Tandis que ces médias jouent un rôle déterminant dans l’information et la sensibilisation du public, la réalité qu’ils construisent et exposent est fortement influencée par les récits, les scénarios et les pratiques standardisées, ainsi que les régimes de visibilité dans lesquels ils s’inscrivent. Notre exposition présente cinq dispositifs documentaires critiques qui visent à réfléchir aux conditions dans lesquelles les pratiques documentaires contemporaines et conventionnelles nous donnent accès et donnent forme à nos représentations sur les vies et les expériences des migrants. L’ethnofiction Travel (2016) de Nicola Mai montre comment les migrants assemblent leur corps et représentent leur subjectivité selon des scénarios humanitaires standardisés de victimisation, de vulnérabilité et de genre/sexe qui agissent comme des « frontières biographiques » entre la déportation et l’accès à l’aide sociale, aux documents légaux et à l’emploi. Colour of the Sea (2015) de Keina Espineira propose une réflexion sur la manière dont la réalisation d’un film à une étape du voyage de migrants subsahariens contribue à produire et activer une expérience spécifique de la frontière. La série de photos de Giovanni Ambrosio (Please do not show my face, 2013) et la vidéo d’Antoine D’Agata (Odysseia, 2011-2013) problématisent les formes que prennent les représentations des vies des migrants, tandis que le machinima d’Isabelle Arvers, Heroic Makers (2016), suggère une façon différente de représenter les expériences des migrants.

Antoine d’Agata, Odysseia, 2011-2013

Giovanni Ambrosio, Please do not show my face, depuis 2013 (projet évolutif)

Isabelle Arvers, Heroic Makers vs Heroic Land, 2016

Keina Espiñeira, The Colour of the Sea. A Filmic Border Experience in Ceuta, 2015

Nicola Mai, Travel, 2016

Dysfonctionnements et réappropriations

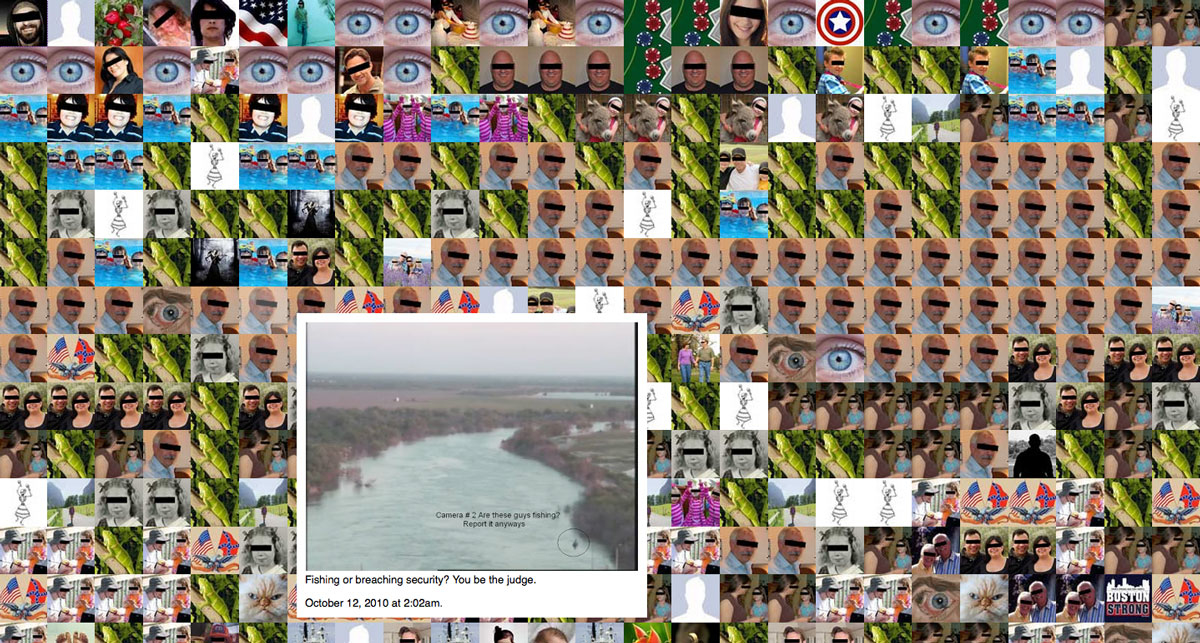

Les technologies de contrôle des frontières sont souvent considérées comme étant omnipotentes, omniprésentes et omniscientes. Leurs partisans comme leurs opposants sont fascinés par leur pouvoir. Cependant, on oublie souvent qu’il n’est pas possible de dissocier les techniques de surveillance, aussi automatisées et efficaces soient-elles, des conditions politiques, économiques et sociales dans lesquelles elles ont été d’abord conçues puis implantées. Associées aux systèmes de vérifications déjà existants et à des acteurs institutionnels et politiques spécifiques, ces technologies reproduisent les contradictions et le manque de prévoyance des organisations et acteurs qui les développent. De plus, ces technologies créent de nouveaux défis en transformant l’environnement organisationnel dans lequel elles sont déployées et en modifiant la réalité qu’elles sont supposées contrôler. Enfin, elles sont souvent réappropriées non seulement par les acteurs qui les implémentent mais aussi par ceux cherchant à éluder la surveillance des frontières. Border bumping (Julian Oliver, 2012) illustre le pouvoir perturbateur des systèmes de télécommunications cellulaires qui défient souvent l’intégrité des frontières nationales. Virtual Watchers (Joana Moll et Marius Pé, programmation Ramin Soleymani 2016) soulignent les dysfonctionnements et les réappropriations inattendues d’un système panoptique de surveillance par les citoyens américains le long de la frontière mexicaine. Cartographies of Fear #2 (Anne Zeitz et Carolina Sanchez Boe, 2016) questionnent la façon dont les réappropriations qu’effectuent les migrants à partir des technologies de communication affecte leur relation avec l’espace. Enfin, Borderland Biashara & Mobile Technology (Emerging Futures Lab, 2015) montre comment la la téléphonie mobile contribuent au maintien d’un écosystème économique informel dans les régions frontalières des communautés est-africaines.

Emerging Futures Lab (EFL), Borderland Biashara & Mobile Technology, état des recherches en 2015

Anne Zeitz et Carolina Sanchez Boe, Cartographies of Fear #2, 2016

Joana Moll et Cédric Parizot, The Virtual Watchers, 2016

Julian Oliver, Border Bumping, 2012

Partenariats

Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l’Université Libre de Bruxelles, l’Organisation Mondiale des Douanes, l’antiAtlas des frontières, l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (CNRS/Aix Marseille Université), le projet LabexMed (Aix Marseille université, Fondation Amidex), le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du travail (CNRS/Aix Marseille Université), PACTE (CNRS/Universités de Grenoble), Kareron et l’Ecole supérieure d’Art d’Aix en Provence.